今回の沖縄旅行、そもそもは一昨年の西日本一周クルージングの際に鹿児島の後那覇に行く予定だったのが、時季外れの台風とかち合ってしまうということで博多港に変更されてしまいました。そのリベンジと言うことで気候が安定している3月に那覇に行くことにしたのです。その読みは大成功。途中で移動中に雨が降るというシャワーはあったものの、4日間とも晴れの天気に恵まれました。

さてさて、いくつかのツアーの中から選んだのはクラブツーリズムでした。ANAの羽田発着航空券とホテル、そして美ら海水族館(ちゅらうみすいぞくかん)のツアーが含まれていました。特にホテルが「オリオン」と、あのオリオンビールの経営と言うことでなんらかのサービス期待されるところです。ロケーション的にもモノレールの牧志駅(まきしえき)に近くて国際通りに面しているので買い物にも食べ歩きにも便利です。実は私、ゆいレールができる前ですから1995年くらいに一度那覇には出張で来ているのです。今から30年前と言うことですね。当時はもちろん観光する時間なんぞありません。1泊か2泊してすぐに東京に戻ってしまいました。ですから、大まかな土地勘はあるのです。

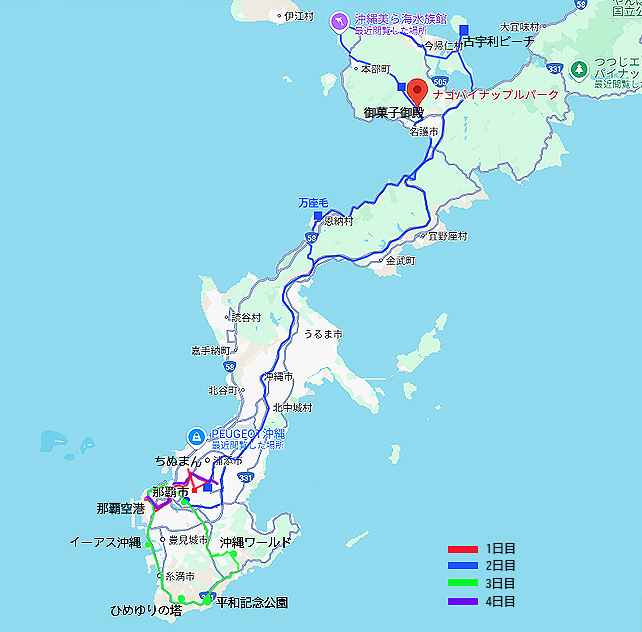

ということで今回の日程は:

|

3月9日

|

羽田=>那覇。「ホテルオリオン」に到着後、島唄酒場「ちぬまん」で夕食。 | |

|

3月10日

|

観光バスで万座毛、パイナップル園などを経て美ら海水族館見学。しゃぶしゃぶの「まつもと」で夕食。 | |

|

3月11日

|

観光バスで「沖縄ワールド」へ。玉泉洞、エイサーショーを見たあと平和祈念資料館、ひめゆりの塔を訪問。夕食は琉球寿司の「青空三代目」など夜店を巡る。 | |

|

3月12日

|

タクシーで首里城見物。ホテルから空港へ移動。那覇=〉羽田。 |

となりました。旅行の全費用はクラブツーリズムへの払いが126,240円、那覇バスツアーが10,400円、それに飲食費と雑費にお土産代が64,374円で、総額が約200,000円となりました。

|

●第1日目:3月9日(日)

さて当日、都営バス、地下鉄と乗り継いで京浜急行線で羽田空港を目指します。クラブツーリズムの窓口で航空券をもらって荷物を預けます。ではこれで身軽になりましたので2階へ昼食を食べに行きましょう。各店の混雑の具合を見て、うどんの店に決めました。

第2ターミナルの2階です。暑くなってきたので冷たいうどんにしましたが かけうどんのほうが美味しそうでした。 |

|

搭乗口です。大勢の客が待っていて、障害のある方から順に登場してゆきます。 |

沖縄までは約3時間、13:00丁度出発の飛行機は満席となっていました。

那覇空港に到着すると、ターミナルビルの中が暖かいのです。これは別に暖房を入れているのではなく、外気温自体が高いのだと気が付きました。それは荷物を受け取って表に出るとはっきりとわかりました。吹く風がとても生暖かいのです。さすがに南国だなあと感じました。

ホテルまではモノレール、沖縄では「ゆいレール」と呼びますが、それで8駅目の「牧志」がホテルの最寄りの下車駅で、そこまでの所要時間は20分弱です。牧志の駅で降りるとホテルは目の前です。

|

|

これがホテルですが、一階の灯りが付いている部分はビアホールになっています。 |

|

ビアホールのさらに右にホテルの入り口がありました。 オリオングッズを売るショップもあります。(写真はネットから借用) |

|

部屋は506号室。明るくて新しいホテルです。 |

ホテルにチェックインしたらもう5時になっていました。さっとシャワーを浴びて夕食に出かけましょう。

ところでチェックインした際にビールの無料券が6枚渡されました。さすがはオリオンビールが経営するホテルですね。ウェルカムドリンクとして1階のビアホールでビールが3泊分飲める仕組みです。さらに部屋に備えてある冷蔵庫には、水とオリオンビールとシークアーサーハイボールの350ml缶が2本ずつ入っておりました。なんとも気が利いているではないですか。オリオンホテル、良いホテルです。

さて、今夜の夕食は島唄ショーがある民謡酒場「ちぬまん」に6時半に予約を入れてあります。

場所は国際通りの中央あたりです。このホテルはその国際通りの端のほうなので、そうですね歩いて15分くらいでしょうか。国際通りをぶらぶらと歩いて向かいました。

右上がホテルです。そして「ちぬまん」は国際通りをまっすぐ行ったところにあります。 |

|

ホテルの前から牧志駅をみたところ。丁度木の向こう側が駅になります。 |

|

駅前の広場におおきなシーサーがおいてありました。 |

|

両側にお店が並んでいます。 |

|

|

|

どの店も観光客でにぎわっています。 |

|

ようやく目指すお店に到着しました。 |

|

おお、一番上に並んでいるのはもしや・・・あの夜光貝ではありませんか! |

|

席に案内されました。店内はほぼ満席です。 |

ここではへちまチャンプルーとセーイカ(ソデイカ)の刺身をもらいました。もずくは突き出しです。

店の表の水槽に夜光貝があったのですが、タブレットには乗っていなかったので店員に問い合わせると大、中、小の値段を教えてくれました。私たちは二人なので「小」でいいでしょう。1個から刺身とバター焼きの2種類を作ってくれるそうです。

この夜光貝を食べることが今回の旅の目的のひとつなのです。というのも、30年ほど前に私は一度新規販売店のトレーニングで那覇に来たことがあありまして、その夜は販売店の人たちに夕食をご馳走になったわけです。お店はステーキ店でしたが、そこのいけすに夜光貝があったのを見て食べてみたかったのですけれども、こちらはご馳走になる身とて勝手に注文することはできなかったという経緯がありました。ですので今回は全て自費ですから誰に遠慮することなく夜光貝を食べられるわけで、とても楽しみにしていたのです。

真ん中がモズク、左がセーイカです。そして奥にあるのはへちまチャンプルーであります。 |

|

7時になって島唄のライブが始まりました。 |

|

ところが、柱が邪魔で写真がうまく撮れません。 |

|

さあ来ましたよ、待望の夜光貝です。大きな貝ですねえ。 |

|

こちらがバター炒めだそうです。 |

|

バターの香りがいいですね。野菜が入っています。 |

|

そしてこちらが刺身だそうです。海ブドウも乗っています。 |

|

刺身がシャクシャクと柔らかくて甘いのです。 |

|

さらにモズクの天ぷらももらいました。これもまた美味しい。 |

夜光貝はサザエを大きくしたような形をしていて、刺身は意外にもさくさくと柔らかくてツブ貝とホタテの中間くらいの味で甘いのです。バター焼きも同じく美味しくいただき、これで30年ごしの願いがかないました。

ホテルへの帰り道、「ポー玉」と呼ばれるランチョンミートと玉子焼きを挟んだおにぎりを売っている店があったので、スタンダードなものとグルクンの天ぷらを挟んだものの2種類を買って帰りました。

さらにホテルに向かって歩いていくと「のれん街」と書かれたビルが見つかりました。中には飲み屋さんが集まっているようです。ちょいと覗いてみることにします。

もうちょっと飲みたくなってしまったので、「いろ葉」と言う牛タンの店に入りました。泡盛とモズクそうめん、それに1100円の厚切り牛タンを注文します。

この店の厚切り牛タンは柔らかくて結構量がありますね。ここの店は「あたり」です。

このお店は「ぽったま」と呼んでいますね。 |

|

スタンダードなポークと玉子とさらにグルクンの天ぷら入りを買います。 |

|

休日とあって表は人でにぎわっています。 |

|

国際通りをホテル方向に向かって歩きます。 |

|

「のれん街」という建物があったので入ってみます。 |

|

牛タンの店がありました。良さそうです。 |

|

「いろ葉」と言う店です。 |

|

「もずくそうめん」と「厚切り牛タン」をもらいました。 |

店を出てホテルに戻りました。そいえば、お土産がありましたね。ガサゴソと紙包みを開いてがぶりつきます。うん、美味しい。初めて食べる「ポー玉、ポーク卵おにぎり」です。

こちらはポーク(ランチョンミート)と卵だけを挟んだおにぎりです。 |

|

こちらはポークと玉子とグルクンの天ぷらを挟んだおにぎりです。 |

あ〜美味しかった。満足した。さすがにお腹がいっぱいになりました。

今日は夜光貝をはじめとして「ポー玉」まで、初めての食材をいろいろ食べてみました。まだまだ沖縄で食べたいものはありますが今日はこれでおしまいです。

●第2日目:3月10日(月)

2日目、朝6時半に窓のカーテンを開けてみると、まだ少し暗くて降ってはいないもののどんよりとした天気です。

シャワーを浴びてすっきりとしたところで朝食をいただきましょう。

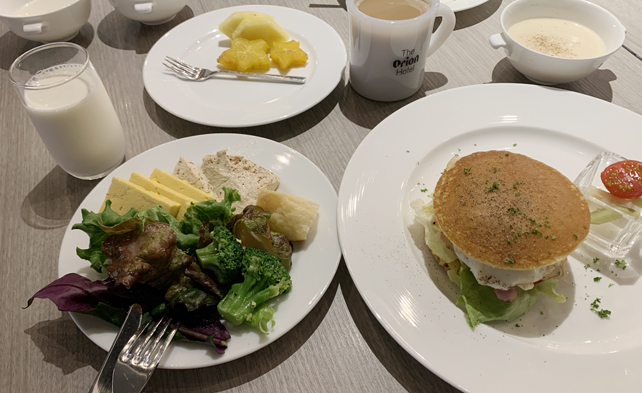

エレベーターで1階に降りて入口の人に部屋番号を伝えると、テーブルまで案内してくれます。ここではまずメインの料理をオムレツ、パンケーキ、紅イモのタルト、それにカレーのなかから選んで注文し、サラダやドリンクなどをビュッフェから持ってくるというシステムになっています。最初なのでふたりともオムレツを選択しました。あとは副菜とサラダそれにドリンクは自由にセンターのテーブルから取ってくればいいわけです。私は最初の朝食なので欲張って可能な限りあれこれともらってみました。

今朝の朝食は豪勢にたくさん選んでみました。 |

|

奥の三角のものはお稲荷さんです。 |

これがメインのオムレツです。 |

パンにヨーグルト、コーンスープ、コーヒーと牛乳です。 |

これが客席です。 |

これがセルフサービスのセンターテーブルです。 |

|

たっぷりの朝食を満喫したら、一旦部屋に戻って出かける準備をします。今日は観光バスに乗って美ら海水族館に行くのです。雨が降る気配はなさそうですから傘は置いていきましょう。

集合場所はゆいレールの牧志の駅前です。つまり我々のホテルから5分のところです。集合時間は7時45分ですから、7時40分にホテルを出ればいいわけです。7時50分にバスがやってきて点呼をとります。我々は前から2番目の席に座ることができました。この観光バスはクラブツーリズムが手配したバスではなくて、ローカルで運行している汎用の観光バスです。つまり個人で申し込んだ人もいれば、いろいろなツアーの人たちもいてみなで一緒に利用するわけですね。集合場所は牧志駅前と県庁前と2か所あって選択できるのですが、今回は牧志発ですでに満員になってしまって別にもう一台が県庁前から出発するのだということでした。

さて、8時の定刻ぴったりにバスは出発して県道を北上し始めました。最初の目的地は恩納村(おんなそん)の「万座毛(まんざもう)」です。「毛」と言うのは沖縄の言葉で「広場」を意味するそうで、「万座ビーチの広場」と言うことになります。県道から途中で高速道路に乗って小一時間で万座毛に到着しました。

まずはお約束、誰もが写真を撮る定番スポットに向かいます。 |

|

沖縄の北側の海が見えて来ました。 |

|

最初のスポット「万座毛」に到着しました。 |

|

建物の中からは見えなくて、庭を進みます。あそこの先から見えているようで人が集まっています。 |

|

これが「ゾウの鼻」ですか・・・そう言われてみれば見えなくもない、というところですね。 |

|

周囲の岩はごつごつとした石灰岩なのですね。 |

|

おお、この海の色!これが見たかったのです。 |

|

向こう側に見えるのは、ANAインターコンチネンタル万座ビーチホテルでした。 |

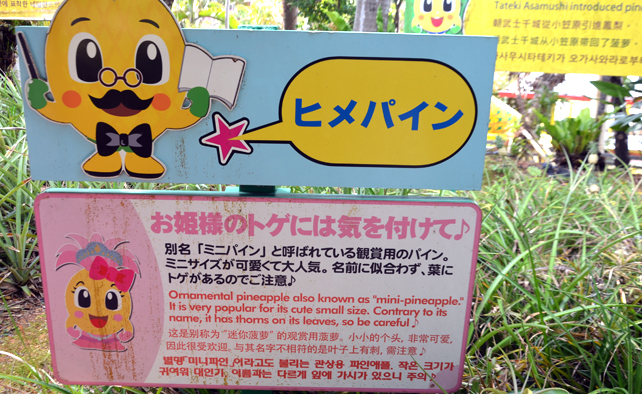

万座毛を出て、海岸沿いのルートを進み、名護市(なごし)から内陸に入ります。次の目的地は「名護パイナップルパーク」であります。とは言っても実際にここでパイナップルを育てているわけではなくて、パイナップル畑は山の上にあるので一部を持ってきて平地に植えてあるのだそうです。なにしろ全世界のパイナップルは2000種類もあって、そのうち食べられる種類は106種類だそうで、このパーク内には120種類ものパイナップルが植えてあるそうです。そしてたくさんの熱帯植物を植えてあったり、パイナップルブランデーとかワインの醸造までやっているそうで、当然パイナップル関連のお菓子とかお土産を観光客に売りつける、もとい、買っていただける場所になっているわけですね。

ここがパイナップルパークの入り口です。 |

|

パイナップルの基礎知識です。 |

|

何種類ものパイナップルが植えられています。 |

|

皆同じように見えます。 |

|

真っ白なパインがあるらしいです。 |

|

園内をめぐるカートが見えます。 |

|

ここからは南国の植物がみられます。 |

|

これは有名なブーゲンビリア。 |

|

これはネオレゲリアハムナットプラカンという花だそうです。 |

|

これは沖縄を代表する蝶だそうです。 |

オオゴマダラと言います。 |

ハワイアンハイビスカスです。 ハワイアンハイビスカスです。 |

ココノエカズラ。 ココノエカズラ。 |

園内を回るカートです。 |

|

熱帯園と言うことでこんなものもありました。 |

|

これでパイナップルは終了してバスに戻ります。そして5分も走らないうちに「お菓子御殿」というところで停車しました。

これでパイナップルは終了してバスに戻ります。そして5分も走らないうちに「お菓子御殿」というところで停車しました。

ここは沖縄で19店舗もある「紅イモタルト」のメーカーの直販所なのでありました。「紅イモタルト」とは、紅イモを使ったタルトのお菓子のことです。沖縄県の特産物である紅いもは栄養価にも優れた食品ですが、もともと読谷村(よみたんそん)の村おこし事業として始まった紅いものお菓子作りが「元祖紅いもタルト」を生みだし沖縄の銘菓として、「ちんすこう」と並ぶ有名なお菓子に成長したわけです。右の写真のような形をしていて、この紅芋がふつうのお菓子のあんこに相当するわけですね。

なんでも丁度いいからお隣さんへのお土産にしましょうかね。これ、ひと箱くださいな。

さてさて、お土産の買い物も済ませて再びバスを走らせます。

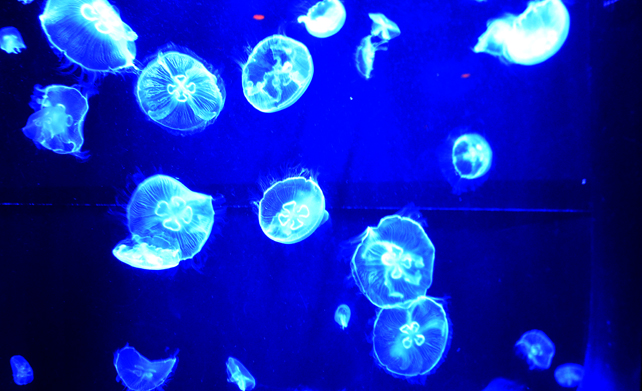

次の目的地はいよいよ本日のハイライトでもある「美ら海水族館」であります。

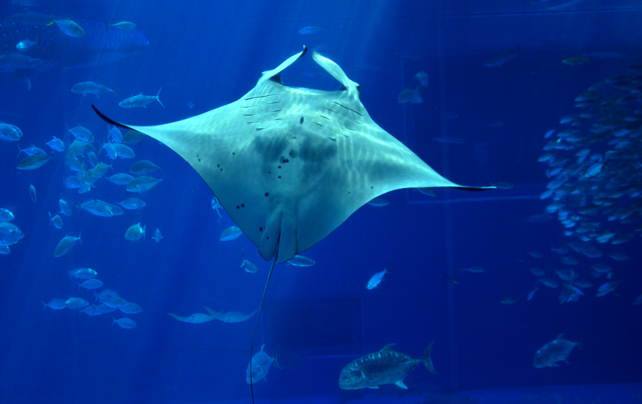

「美ら海水族館」は、1975年に沖縄県本部町で開催された沖縄海洋博覧会の跡地に建設された海洋博公園の中にあります。公園内には、常時2000株以上のランや熱帯の植物を展示している「熱帯ドリームセンター」、海と人との関わりを学べる「海洋文化館」といった施設がありますが、なんといっても一番人気なのが世界最大級の水槽を誇る「沖縄美ら海水族館」なのです。最初の水族館は施設の老朽化のため2002年8月に閉館し、その年の11月から二代目の水族館が「沖縄美ら海水族館」として新たにスタートしました。水族館の団体入場料は1,730円でした。沖縄美ら海水族館では、沖縄の海を再現した「黒潮の海」「サンゴの海」「深層の海」などの水槽で、南西諸島や黒潮の海に生息する多種多様な生き物が見られます。特に「黒潮の海」では、世界最大級の幅35m、深さ10m、奥行27mの巨大水槽でジンベエザメ、マンタ、マグロなど約70種、16,000匹もの生き物が飼育されています。

さあ、ではジンベエザメに会いに行こう!!

海洋公園全体を上から見たところです。 バス駐車場は右下です。海に向かって下って施設があります。 |

|

バス駐車場から美ら海水族館まで行きは下りで10分くらい、 帰りは登りですから15分くらいも歩くのです。 |

|

ここが中央通路。水族館は右手奥にあります。正面の島は伊江島。 |

|

ようやく水族館の入り口に着きました。ジンベエザメの像がお出迎えしてくれます。 |

|

入口が高くて海に向かって下がっていきます。水族館から見た風景。 |

|

これが沖縄のサンゴ礁を再現した「サンゴの海」です。 |

|

この水槽には約80種類440群のサンゴがあるそうです。 |

|

籠の前に縦になって泳ぐ魚に注目。 |

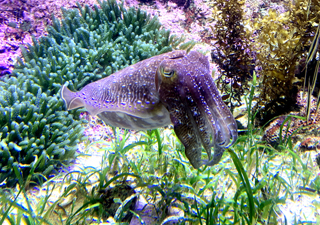

これフグの仲間ですね。 |

目の周りに線の模様があります。 |

これがコブシメ、イカですね。 |

|

|

|

|

大水槽にやってきました。 |

|

マンタがくるりと宙返り。 |

|

これがジンベエザメの「ジンタ君」です。 |

|

|

|

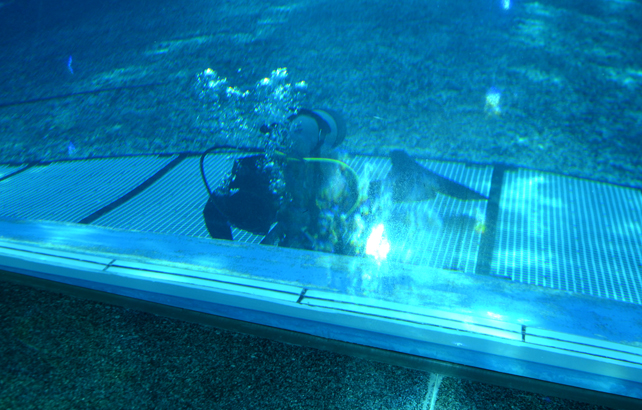

お掃除、お疲れ様です。 |

|

これも大きなマンタ。 |

|

|

|

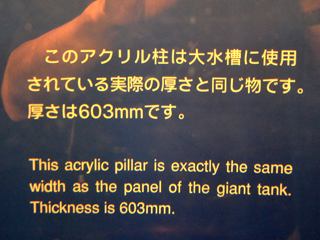

これが水槽の厚さなんですね。 |

厚さが60センチもありました。 |

水族館を出た先にある海岸です。 |

|

伊江島、中央がとんがっています。それにしてもきれいな水です。 |

|

サンゴ礁の内側なので波がありません。 |

|

さすがに大水槽は迫力がありましたね。ただ、惜しかったのはマンタが何匹も中層を泳いでいるのですが、ジンベエザメの「ジンタ君」は悠々と上のほうを回遊しているので、見上げてもお腹しか写真に獲れなかったことです。

水族館を見終わったところで時間は午後1時を回っています。お昼を食べたいところなのですが・・・出口の先にキッチンカーが3台ほど並んでいます。これで簡単に済ませてしまいましょう。チキンカツバーガーと飲み物をもらいます。

食後はマナティ館を見て海岸に出てみます。正面に見えるのが伊江島ですね。すぐ近くのようですがフェリーで30分かかるそうです。周囲22キロで、人口は4500人だそうです。さてそろそろ戻りましょう。水族館へ来るときは丘を下るので楽で良かったのですが、バスの駐車場に戻るためには丘を登らなければなりません。倍の時間を見て移動を始めます。途中で肉まんを食べて休息してバスに戻りました。

さあでは次の目的地に向かいましょう。次は古宇利島(こうりじま)と言うところに行きます。そのためには、今帰仁村(なきじんむら)の古宇利島と名護市(なごし)の屋我地島(やがじしま)を結ぶ全長1,960mの橋を渡ることになります。この橋は、2005年2月8日に開通し、沖縄県内では通行無料の橋としては2番目に長い橋です。橋の両側にはエメラルドグリーンの海が広がり、ウミガメが泳ぐのが見える絶好のドライブコースとなっています。古宇利大橋を渡ってすぐ左手には、古宇利ビーチや地元の特産品が楽しめる古宇利ふれあい広場があって観光客で賑わっています。

上が古宇利島で、手前の屋我地島とつながっているのが古宇利大橋です。 全長1,960メーターとなっています。 |

|

古宇利島に渡る古宇利大橋が見えて来ました。 |

|

橋の両側の海はまさしく沖縄ブルーです。ウミガメはいるか? |

|

半分くらい渡りました。終点が前方に見えています。 |

|

橋の脇の古宇利ビーチというところにやってきました。 ここから橋の全景が見えます。 |

|

古宇利ビーチで遊ぶ観光客の皆さん。 |

|

多くの観光客が押し寄せています。 |

|

古宇利ビーチのトイレには・・・ |

コインシャワーが備え付けられていました。 |

古宇利ビーチのパーキングです。食堂やお土産を売っています。 |

|

古宇利ビーチからの帰りです。先ほどとは反対側になります。 |

|

ここが観光ツアーの最後の立ち寄りポイントでした。

バスはこの後那覇市目指して帰っていきます。集合地点の「牧志駅前」に到着して解散となりました。

実は帰り道、16時に私の携帯電話に那覇市内から電話がかかってきました。それはキャンセル待ちをしていたしゃぶしゃぶのお店「食彩酒房まつもと」からキャンセルがあって席が空いたという電話でした。東京にいるときから何度も電話してもつながらずようやく2時間たってつながったものの満席で断られていた、しゃぶしゃぶの人気店なのです。念のためにキャンセル待ちを頼んでおいて正解でした。

指定された時間は19時15分、ゆいレールに乗って県庁前で降りてお店に向かいます。料亭みたいな入り口を入って席に着くと、基本的に店員さんがやり方を教えてくれます。その方法で食べるアグー豚は初めてでしたがとても美味しかったので、多分これが予約が取れない人気の秘密だったのかと納得した次第でした。

これが「まつもと」さんの入り口。 |

そしてこれが店内です。 |

突き出しはモズクの酢の物。海ブドウはモズクに浸けていただきます。 |

|

これが本物のアグー豚ですか。きれいなバラ肉ですね。 |

|

このステンレス製の鍋でいただくわけですね。 |

|

これは追加で頼んだジーマミー豆腐としゃぶしゃぶの薬味。 |

|

これが鍋の中。 |

|

鍋からいったん小皿に上げて冷ましてから専用のポン酢でいただきます。 |

|

「お肉は6枚だけ最後に残しておいてください」というので、何をするのかと思ったらそれまで取っておいた水菜を鍋に入れてこれも鍋に入れておいた豚肉で巻いて食べるのですって。これがまた美味しいですね。最期は雑炊、これもいったん鍋をキッチンに持って行ってご飯と玉子を入れて持ってきてくれます。旨味のある出汁が出たスープとたっぷりの玉子で綴じられた極上の雑炊、まさにこれでもかと言うアグー豚の猛攻撃につい白旗を上げてしまいました。

●第3日目:3月11日(火)

3日目の朝です。窓を開けると雲は多いですが、屋根にキラキラと反射する太陽の光が力強いのです。ただ、この時期の那覇の日の出は意外と遅くて6時半くらいなのです。

今日もバスツアーに参加しますので、顔を洗って身支度をしたら朝食を食べに食堂に降ります。

今日の、朝食はメインにパンケーキを選びました。牛乳にポテトスープ、サラダにオムレツと島豆腐。フルーツはパイナップルとスターフルーツをもらいましょう。メインのお皿はどうなっているかと言うと、パンケーキ2枚で目玉焼き、ハム、トマト、レタスなどがサンドイッチされています。これは結構ボリュームがあるので、クロワッサンの類は要りませんね。

ああ、これはかなり軽くとったつもりですが、見ると結構なボリュームです。 |

さて、では出かけるとしましょう。

今日はホテルまでピックアップの車が来てくれることになっています。7時45分にフロントの前で待ち合わせです。ほどなくワンボックス車がやってきて、迎えの車でありました。すでに車内にはほかのホテルでピックアップしてきたと思われる女性が一人座っています。我々が乗り込むと車は県庁前にある沖縄バスの本社に向かいました。本社に到着すると受付で料金を払って、コースごとに並んでいるバスに乗り込みます。座席は自由とのことで我々は左側の一番前の席を確保しました。ここが、車内からでも写真を撮りやすく乗り降りが楽であることを前日のバスで学んでいたのでありますね。

ところが、バスが沖縄バスの駐車場を発車すると同時に雨がパラパラと降りだしました。

傘は部屋に置いてきてしまって、バッグには小さな折り畳みの傘しか入っていません。ですが、15分も走るうちに雨は上がってしまいました。良かった、良かった。

今日最初の訪問先は、「沖縄ワールド」と言うところです。さすがに美ら海水族館のようなスター級の施設に比べるとこちらのコースは見劣りがしますかね。昨日のバスは満席でしたけれど、今日のバスは全員で13人の乗客でした。でもガイドさんは昨日は体格の良い良くしゃべるベテランさんに対してこちらは若くて元気なお嬢さんです。だからどうということはありませんが・・・

バスは、サトウキビ畑の間を縫うように一般道を南下していきます。

1時間くらい走って「沖縄ワールド」に到着しました。ここには30万年前に出来た全長5キロの巨大鍾乳洞「玉泉洞」があって、それから熱帯植物園と赤瓦の古民家を再現した町並みを見ることができて、様々な体験学習もあってさらには沖縄の民族舞踊として名高いエイサーのショーも見ることができるという、つまりは「XXできる」が一杯詰まった、まるごと沖縄を楽しむことができるテーマパークなのだそうです。

車窓から見える背が高い植物はサトウキビであります。 |

|

ここが「沖縄ワールド」の入り口です。入場料はツアーに含まれています。 |

|

最初に鍾乳洞を通ってフルーツ園、体験工房、 昔の家を経てエイサーショーという順ですね。 |

|

おお、これが「玉泉洞」の入り口ですね。 |

|

全長5キロのうち公開されているのは890メーターだけです。 気温は21度と蒸し暑いくらいです。 |

|

内部の通路は整備されていて歩きやすいです。 |

|

なかなかにすごい景色です。 |

|

内部は照明が完備していて見学がしやすくなっています。 |

|

通路の上にぽたぽた落ちるしずくが新たな鍾乳石になろうとしています。 |

|

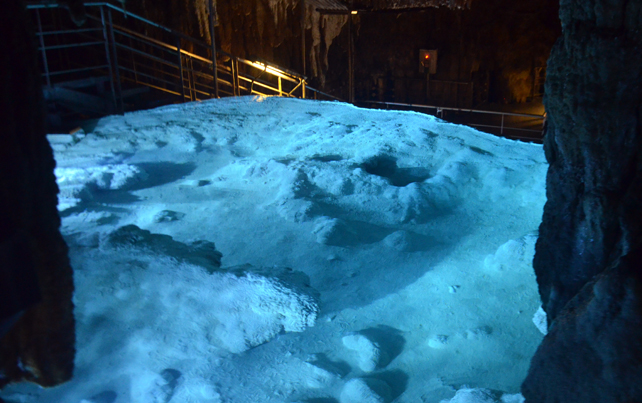

「青の泉」と名付けられた地底湖です。 |

|

水が透き通ってきれいです。 |

|

水は川となって流れています。 |

|

|

|

もうすぐ出口です。 |

|

出口に向かう長〜いエスカレーターです。 |

地上に出ると心地よい風が吹いてきます。

普通だとこの種の洞窟なら気温は10度前後で表よりも寒いはずですが、ここは温かでしたね。しかも通路がしっかりと設置されていて最期にはエレベーターまで設置してあってとても歩きやすくなっていました。

さて、洞窟探検のあとは熱帯植物園の散歩となります。周囲はうっそうとしたジャングルみたいに木が密集していて、バナナの木があったりして南の国だと感じさせてくれます。

エレベーターを出たとたん、周りがまるでジャングルに見えてしまいます。 |

|

まずはバナナの木がお出迎え。 |

|

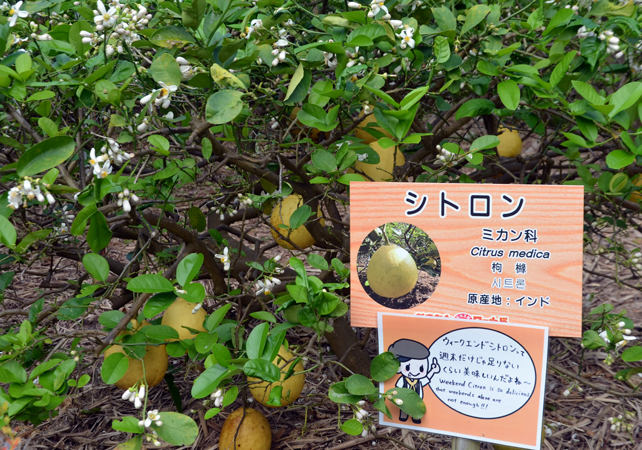

これがシークァーサーの木ですか。始めてみました。 |

|

|

|

途中でサトウキビジュースを売っていたので買ってみました。かなり濃い甘さでした。 |

熱帯園を抜けたあと、次に我々を待ち構えていたのは「体験工房」でした。

琉球ガラスの大きな工場があり、そのほかにも陶器、紙漉き、藍染め、機織りなど様々な琉球文化を体験できるようになっています。我々はエイサーショーの時間があるので体験工房はさっと見るだけで通過します。

琉球ガラスの大きな工場がありました。炉が5つも並んでいます。 |

隣は製品の売店となっています。 |

これはきれいですね。 |

時間にゆとりがある人には楽しい場所でしょう。 |

さらには「琉球城下町」と称して移築した古民家がありました。そこを抜けると、ショー会場となっていて、テント張りの大きな会場があります。エイサーのショーは10時30分から始まるそうです。ただショーは撮影禁止となっていたのが残念でしたが、一度は見てみたいと思っていたショーを見ることができたのは収穫でした。

各地から移築した民家が並んでいます。 |

|

ここでは「ブクブク茶」を飲むことができます。 |

|

これは有力者の家ですね。とても立派です。 |

|

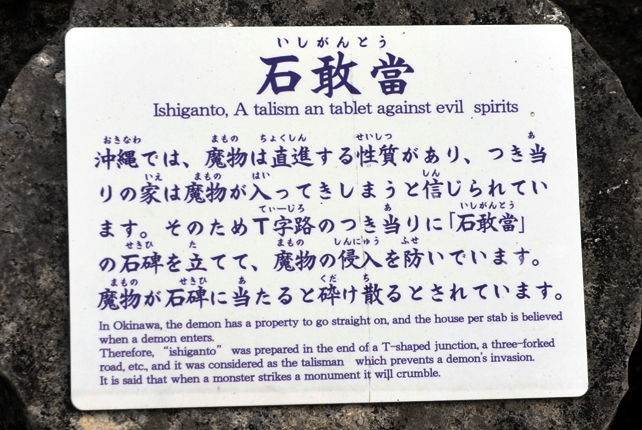

沖縄のT 字路の突き当りに「石敢當」という札が貼ってあるのを見ます。 |

|

何かと思ったらこういうことだったのですね。 |

|

エイサーショーの撮影が出来ませんでしたのでホームページの画像をご紹介します。 |

|

|

|

|

|

この紫色の花はフブキバナと言う名前でした。 |

|

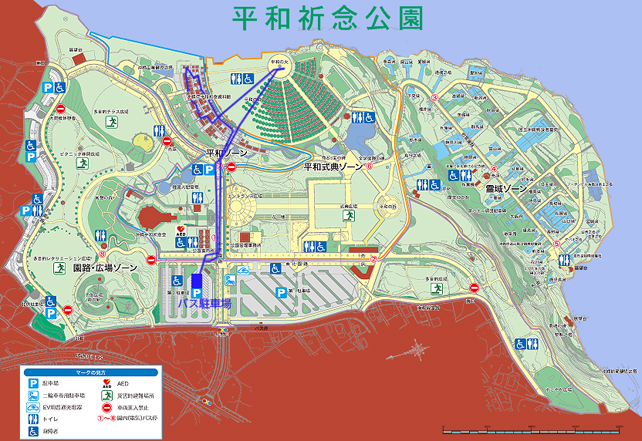

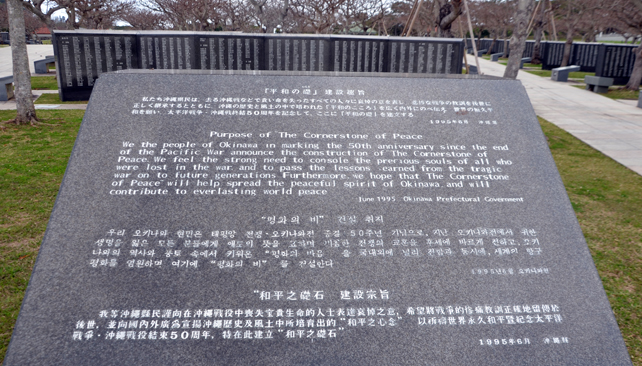

さて、「おきなわワールド」を出たバスはさらに南下して国道331号線に乗って今度は海岸にそって西に向かいます。やがて糸満市(いとまんし)に入って摩文仁の丘(まぶにのおか)で停車しました。ここが太平洋戦争の組織戦最後の砦となった場所なのです。そしていま、ここは沖縄県営平和祈念公園として多くの慰霊碑や広場がもうけられて、沖縄戦で亡くなった人々に祈りを捧げる場所となっています。

|

これは時計塔です。 |

前方に見えるのは平和祈念資料館です。 |

|

|

平和の広場の中央通路は、その中心線が6月23日の「慰霊の日」における 日の出の方位に合わせて設定されているそうです。 |

中央には「平和の火」が灯されています。カメラでは見えていませんが・・・。 |

この「平和の火」は、沖縄戦最初の上陸地である座間味村阿嘉島において採取した火 と被爆地広島市の「平和の灯」及び長崎市の「誓いの火」から分けた火を合火し、 1991年から灯し続けた火を、1995年6月23日の「慰霊の日」にここに移したもの。 |

左手の丘陵で米軍戦車と爆雷を抱いて突進した 日本軍兵士との死闘が繰り広げられたそうです。 |

広場より資料館を望む。 |

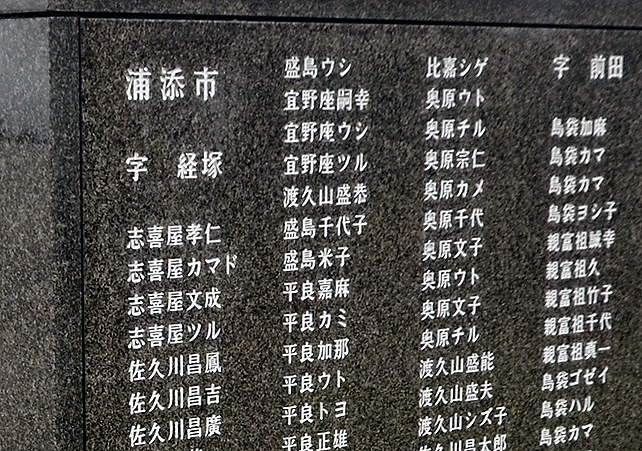

後ろに並ぶ「平和の礎(いしじ)」には、 沖縄戦で亡くなった22万余名の氏名が刻まれています。 |

|

|

亡くなった方の名前は住んでいた場所の順に記されています。 |

|

| 刻銘碑は屏風状に並び、5つ折タイプ69基、3つ折タイプ49基の合わせて118基、 刻銘板は、1,220面に及び、約25万名の刻銘が可能となっているそうです。  |

続いては平和祈念資料館を見学します。1階の展示は無料ですが、2階の常設展示は有料です。料金は大人300円、これはツアー代金には含まれていません。2階の常設展示室は「住民の視点で捉えた沖縄戦」を展示理念とし<沖縄戦への道><鉄の暴風><地獄の戦場><沖縄戦の証言><太平洋の要石>の5つのテーマで設けられています。

「沖縄戦への道」がテーマとなっている展示。 |

|

「地獄の戦場」がテーマの展示。 |

|

「沖縄戦の証言」がつづられた文書の列。 |

|

沖縄では全島民が戦いに巻き込まれた点で他に類を見ない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第二次世界大戦で最後の激戦地となった沖縄は、 軍民合わせて約24万人余もの尊い人命を失いました。 この悲惨な戦争を二度と繰り返さぬようにとの願いから1978年に建立された塔です。 |

バスに戻って次に向かいます。

途中で道沿いに建つ住宅を見ていると、どのお宅も広いバルコニーを備えているのが分かります。それにもう一つ各戸が給水塔を屋根の上に置いていますね。この暑い沖縄で直射日光に常時さらされる給水塔なので中の水は熱湯になってしまうのではないかと危惧するのですが・・・大丈夫なのかしらね?

|

|

|

|

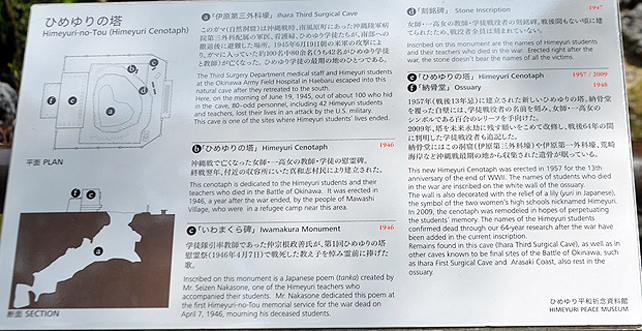

さて次は「ひめゆりの塔」を訪問します。沖縄戦で特徴的なことは軍人よりも一般の民間人の死者が上回っていることです。つまり日本における唯一の一般住民を総動員した戦争であるということを忘れてはならないと思います。「ひめゆりの塔」があるのも糸満市(いとまんし)でこの331号線沿いにはその種の慰霊碑や慰霊塔が多く見られます。「ひめゆり学徒隊」とは、1944年12月に沖縄県で動員された女子学徒隊のうち、沖縄県立女子師範学校と沖縄県立第一高等女学校の生徒合わせて220名で構成された女子学徒隊のことをいいます。彼女たちは看護要員として沖縄陸軍病院(南風原陸軍病院(はえばるりくぐんびょういん)に動員されました。そのなかで最も被害を受けたのは第三外科壕の学徒隊で、1945年6月19日朝、アメリカ軍の黄リン手榴弾などの攻撃を受け、壕内にいた兵隊と住民など96名(うち教師5名・生徒46名)のうち、87名が死亡しています。「ひめゆりの塔」はその第三外科壕があった場所に建てられています。ひめゆりの塔は、真和志村(まーじむら)の住民によって1946年に建てられました。真和志村村長で、ひめゆりの遺族だった金城和信氏を中心に遺骨収集が始まり、納骨堂の「魂魄の塔」とともに建立されました。平和資料館とひめゆりの塔は沖縄を訪れる者として一度は見ておくべきものだと思います。

敷地に入ってすぐ目に付くところに「ひめゆりの塔の記」があります。 |

|

現在のひめゆりの塔の全景。この裏側が納骨堂になっています。 |

|

伊原第三外科壕にはひめゆり学徒を含む陸軍病院の看護婦や兵隊、住民など 96名がいました。19日早朝、米軍の攻撃を受け87名が亡くなりました。 |

|

1957年に、納骨堂を包む形で百合のレリーフと刻銘版が取り付けられています。 |

|

これが1946年に建立されたオリジナルの「ひめゆりの塔」でした。 |

|

壕内で死亡した沖縄県立女子師範学校と沖縄県立第一高等女学校の生徒の 氏名が刻まれています。 |

|

手前の丸い穴が壕の入り口です。 |

|

ひめゆりの塔の解説文書。 |

|

壕の深さは14メーターもあったそうです。(奥行きは不明) |

|

平和祈念資料館の案内図です。 |

|

これが資料館です。撮影ができないとのことで見学しませんでした。 |

|

周囲には様々な慰霊塔が立っています。 |

6月18日夜、陸軍病院では学徒隊に「解散命令」が言いわたされました。壕を出た生徒たちは、行くあてもなく茂みや岩陰に身を隠し、海岸へと追い詰められていきました。砲弾の飛び交う中、傷ついた体をひきずって逃げる者、負傷した学友を助けて歩いていく者、重傷で動けずその場に倒れる者、砲弾に吹き飛ばされる者、黄リン弾攻撃を受ける者、手榴弾を爆発させる者、海岸で大波にのまれる者など、行き場を失い父母を呼びながら死んでいく生徒が続出したといいます。

生徒の多くは、6月20日から28日の間に米軍に捕まり、各地の収容所に送られましたが、なかには日本の降伏も知らずに8月22日にまで壕に隠れていた生徒もいました。結局、沖縄陸軍病院に動員された生徒・教師240人のうち半数以上の136人が死亡しました。死亡者の86%にあたる117人が6月18日の解散命令後に死亡、または行方不明になりました。「解散命令」は、米軍の包囲網の中に生徒たちを放り出すことになり、その後の犠牲を飛躍的に増やす結果におわったのです。沖縄陸軍病院に動員された人以外にも、91人の生徒と教師が沖縄戦で亡くなっています。

悲惨な戦争の爪痕に唖然としたところで、次は明るいショッピングセンターに立ち寄ってお土産を買うことになっています。バスはぐるっと半島を回って那覇空港に向かって北上します。

「みなさま、おつかれさまでした。」とガイドさん。 |

|

糸満港を通り過ぎていきます。 |

|

我々の観光バスは後ろの青い奴。バス一台にお客が13人。 「沖縄ワールドと戦跡めぐり」ツアーは「美ら海」に勝てないか・・・ |

|

中は沖縄らしさはなくてまったくの都会的なショッピングセンターです。 |

|

テラスに出ると豊崎海浜公園美らSUNビーチが見えました。 |

|

これが沖縄県庁。ここで解散です。 |

朝8時から沖縄ワールドを始め、平和祈念資料館、ひめゆりの塔、イーアスショッピングセンターと回って4時半に沖縄県庁前に戻ってきました。昨日に引き続き、良いツアーでした。

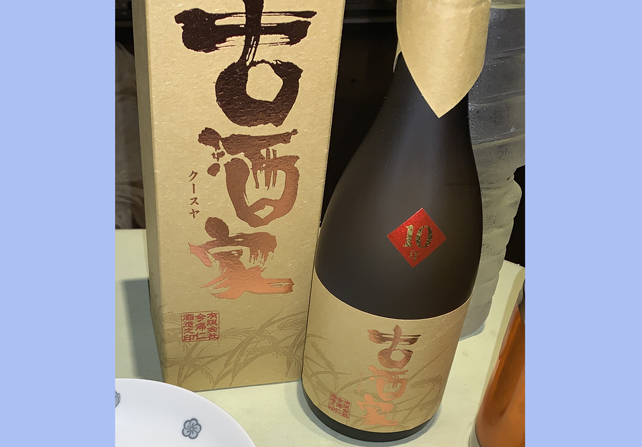

県庁前は国際通りのスタート地点です。ここからぶらぶらと歩いてホテルに帰るとしましょう。と、入り口から入ってすぐの左側のお店が目に留まりました。もしやこの店?実は30年前にも国際通りを歩いて、たまたま入った古酒(くーすー)のお店で30年、40年、60年ものを試飲させてもらい、さすがに60年物は買えなったのですが、確か30年のカメ入りのお酒を買って帰った記憶があるのです。そのお店は前のほうにお土産が並んでいて、店の奥が何段か低くなって古酒専用の売り場になっていたのです。

はたして、そのお店も奥が低くなって古酒が並んでいます。間違いありません、この店は30年前に私が買い物をしたお店です。よし、では今回も買って帰りますか、40年ものでも一発!…と言いたいところだけどカメは持って帰るにはかさばる。かといって送ってもらうこともできるけれど、万が一割れたりしたらモッタイナイ。ということでまあ割れちゃっても惜しくない程度のお値段の10年ものを一本買い求めて送ってもらうことにしました。

ここが国際通りの入り口です。 |

|

入口から程近くになんだか見たことがあるお店が目に留まりました。 |

|

30年前にはこんなにお土産の商品があふれてはいませんでした。 |

|

これが送ってもらったお酒です。無事に届きました。 |

|

初日の晩に島唄のショーを見た「ちぬまん」の前を通ります。夜光貝、美味かったよ〜。 |

|

ようやく国際通りの終点ともいうべきゆいレールの「牧志駅」に着きました。 |

さて、今夜は沖縄最後の夜です。琉球寿司も食べてみたいし、ステーキとかほかの料理もあるということで屋台村巡りをすることに決めました。

始めに牧志の市場の路地を進んで「牧志下町屋台村」に到着、都合よく空いていた「築地青空三代目」に入店できました。ここではグルクン、イカ、ミーバイ、マクブー、茹でアグー豚、アナゴなど沖縄の魚を中心にお好みでいただきます。なにせ店内はカウンター7席しかないので先客のカップルは金沢から何度か来ているとお話を聞きながら寿司をつまみます。飲み物は当然泡盛。久米仙と琉球王朝の2杯を飲んでご馳走様、と次の店へ。

次の「ココロノコリ」と言うお店では泡盛(久米仙)をもらってサイコロステーキとラフテーを食べ、最後の三軒目の「アカインコ」ではニンジンシリシリの突き出しにモズクの天ぷらと沖縄そばを食べました。

琉球寿司を食べたくて夜店屋台村へやってきました。 幸い席が空いていてすぐに座れました。 |

|

とてもコンパクトな店内。(表にテーブル席あり) ネットに写真がありましたのでネタと一緒に拝借。 |

|

まずはグルクンを握ってもらいました。 |

これは普通のイカです。 |

お次は高級ネタのミーバイ。 |

珍しいゆでたアグー豚。 |

これも高級なマクブー。 |

最期はアナゴです。 |

2軒目は「ココロノコリ」と言うお店です。久米仙を飲んでます。 |

|

サイコロステーキをもらいました。 |

そしてラフテー。 |

3軒目は国際通りに出て「アカインコ」。お通しがニンジンシリシリ、沖縄そばとモズクの天ぷらを頼みました。 |

|

いやあよく飲みましたね、泡盛。結局全部で5杯くらい飲んだわけです。

さて荷物もまとめなければなりませんから、これでホテルに帰ることにします。沖縄屋台、最高!!!

●第4日目:3月12日(水)

旅行最終日の朝です。今日もパッとしない天気です。

例によってホテル1階のレストランで朝食をいただきます。今日のメインはオムレツを選びました。

7時45分に出かける準備をしてホテルの前で通りかかったタクシーを捕まえます。反対側にいたタクシーが親切にもUターンをして我々を乗せてくれました。通勤ラッシュとは逆方向になるせいか、スムーズに10分くらいで到着しました。料金は900円でした。ほぼネットで調べておいた料金です。念のためホテルのフロントに首里城までのタクシー料金を訪ねたら「3000円くらいです。」だってさ、ジョーダン、ポイです。

首里城(しゅりじょう)は無料地域と有料地域に分かれています。無料地域は8時からオープンで、有料地域は8時半からのオープンとなっています。我々の計画は8時から無料地域を見てしまって8時半のオープンと同時に有料地域を見学して9時半にホテルに戻って10時にチェックアウトするとして、空港に10時半に到着するので11時にはターミナルにいることが可能であるというものです。トラブルがないことを祈りましょう。

ではまず守礼門(しゅれいもん)から見ていきます。首里城は、琉球王国中山首里(りゅうきゅうおうこくちゅうざんしゅり)にあり、かつて海外貿易の拠点だった那覇港を見下ろす丘陵地にあったグスク(城のこと)の城趾です。現在は国営沖縄祈念公園の首里城地区として都市公園になっていました。第二次世界大戦中に焼失後、1992年に柱・壁・瓦など朱色を基調として再建されたのですが、ご存じの2019年10月31日未明に正殿内部から発生した火災により、正殿をはじめとする9施設が焼失しました。火災は約11時間にわたり燃え続けた後に、鎮火となりました。火災後には、警察及び消防による調査が行われましたが、火災原因の特定はされていません。

我々を乗せたタクシーは8時ちょうどに「首里城前」のバス停できっちりと止まって降ろしてくれました。

首里城公園の入り口でタクシーから降ろしてもらいました。 |

|

ここが首里城の入り口です。人影はまばらですね。 |

|

首里城の地図を掲載します。 |

|

これが守礼門ですか、思ったよりもコンパクトですね。 |

|

裏側です。 |

|

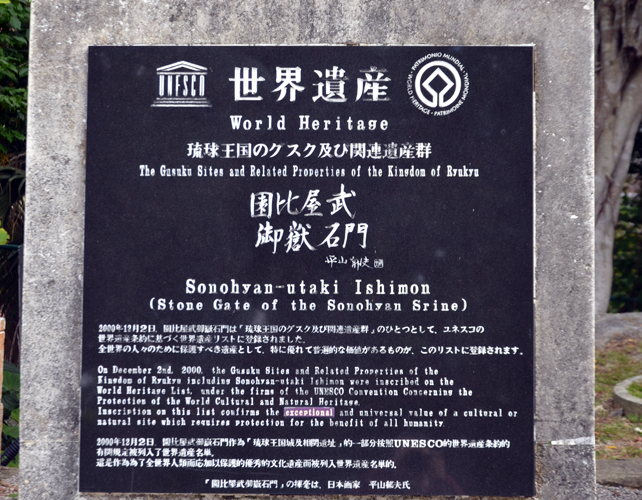

2000年12月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が 日本で11番目の世界遺産として登録されました。 |

|

目立ちませんが、文化財の「園比屋武御獄石門(そのひゃんうたきiいしもん)」と言います。 |

|

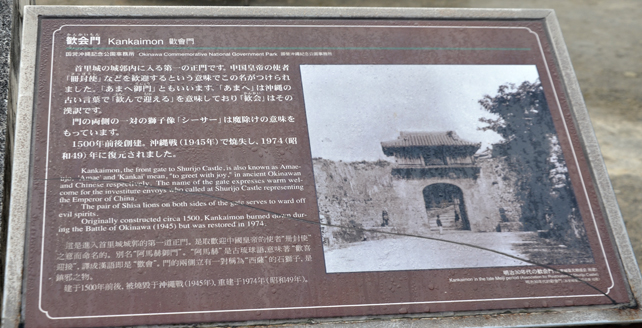

これは「歓会門(かんかいもん)」といいます。 |

|

奥の門が「歓会門(かんかいもん)」です。 |

|

「歓会門」の内側の衛兵詰所に昔の衣装を着けた衛兵さんがいらっしゃいました。 |

|

さらに上った先に門がまたあります。 |

|

これが「瑞泉門(ずいせんもん)」です。 |

|

「瑞泉門」から下を眺めています。 |

|

そして見えてくるのが「漏刻門(ろうこくもん)」ですね。 |

|

そしてこれが「広福門(こうふくもん)」。 |

|

正殿前の「お庭」に建てられた臨時作業場。 |

|

奇跡的に燃え残った「大龍柱(だいりゅうちゅう)」をここで修復しているのです。 |

|

修復がほぼ完了した「大龍柱」です。 |

|

そろそろ8時半。正殿への扉が開きます。ここから先は有料地域なのです。 |

|

ドラがジャーンとなって扉が開きました。 |

|

真っ先に目に飛び込んできたのは火災で焼け残った屋根のパーツでした。 |

|

屋根の上に飾られていた龍のパーツです。 |

|

龍の頭の焼けた後。骨組みだけ残っています。 |

|

本殿の修復は三層に分けて行われています。 |

|

これは第一層の様子。 |

|

第三層は屋根部分です。ほぼ出来上がっていますね。 |

|

完成は来年の秋だそうです。 |

|

「世誇殿(よほこりでん)」は国王が亡くなると次期国王の即位の儀礼が行われた建物。 ここは火災の被害はありません。 |

|

正殿の位置から市内が一望できます。海も見えます。 |

|

北東の方向を見たところです。 高い塔はNTTの無線中継所の鉄塔 「風景結々(ふうけいゆいゆい)」です。 |

|

これで首里城見学終了です。さて帰るとしましょう。 |

さてこれで最後の首里城も見物できました。またタクシーを捕まえてホテルに戻ります。

荷物をピックアップしてチェックアウト。ゆいレールの牧志駅まで歩きます。その後はスムーズにトラブルもなく進んで空港でお土産も買って待合室に入ります。

そうそう、機内で食べるお弁当を買っておきましょう。やっぱりここは「ポー玉」ですね。およよ、売店に大東寿司がありました。大東寿司とは、その名のとおり南大東島の島寿司で、みりん醤油の特製ダレに漬け込んだサワラやマグロを、甘酢の効いた酢飯と一緒に握った握り寿司です。醤油漬けのネタとは八丈島の島寿司とよく似ていますね。那覇市内に「喜作」と言う寿司屋さんがあってそこで食べられるのですが、今回は時間がなくて訪問できませんでした。ですが、空港でも買えると聞いていたので探していたのです。「すぐ売り切れてしまう」とのことで心配していましたが、買うことができて嬉しいです。これは自宅で留守番をしている息子へのお土産とします。

やっぱり沖縄の弁当と言ったら「ポー玉」ですね。 |

|

南大東島の寿司。めでたく手に入れることができました。 |

11時50分に搭乗開始です。行きは満席でしたけれど帰りは空いていますね。我々は二人で窓側の3席を使うことができました。機体は行きも帰りも同じボーイング787なのですが、今回窓側に座ったので気が付いたことがありました。それは窓に日差しを遮るスライド式のシャッターがないことです。代わりに窓の下に押し釦スイッチが付いています。これを押すと窓が暗くなる電子シャッターとなっているのでありました。ちょっとタイムラグがあってすぐには変化しませんが面白いですね。これも機体の軽量化に寄与しているものと思われます。

空から見る南の島は本当にきれいですね。 |

|

これがボーイング787に採用された電子シャッターです。下を押すと暗くなります。 |

いやあ、ボーイング787、今回初めて乗りましたが映画などの選択も豊富で乗りやすくて良い機体です。

この3日間の旅行は本当に充実した時間で、十分楽しめるものでした。

それでは、また次の旅でお会いしましょう。