本格的な秋がやってきて、そろそろ旅行に行きたくなりました。

ということで今回は、まだ行ったことのない佐渡島を選んでみました。昔、父方の先祖が佐渡から北海道三笠の炭鉱に移り住んだということを聞いたことがあります。さて、祖先の地はどんなところなのでしょう?

今回選択したのは、「阪急交通」の「秋彩に輝く黄金の島佐渡まるごとハイライト周遊2日間」という長い名前のツアーです。日程は;

|

10月20日

|

東京=>新潟、到着後新潟港からフェリーで両津港へ。トキの森公園、天領酒造訪問後椎崎温泉「あおきや」泊。 | |

|

10月21日

|

大佐渡スカイライン経由佐渡金山、北沢浮遊選鉱場跡、妙宣寺、佐渡歴史伝説館にて昼食、尾畑酒造、佐渡の味いちばから両津港。フェリーで新潟港到着後新潟=>東京駅。 |

となっています。たった2日間でなんとも忙しい日程ですが、もうひとつ2泊3日のツアーがあるのですが、そちらは11月半ばまで空きがないのです。それに内容の違いと言っても、見るところは寺が増えてたらい船体験があるくらいです。たらい船に興味はないし、トキと金山だけ見られればそれで充分ということで1泊2日のツアーを申し込みました。旅行代金は一人29900円でした。

出発間近になって到着したアイテナリー(日程表)によると、宿泊するホテルが変更になったそうで、そのお詫びとして夕食時にお酒またはビールを1本サービスするということでした。まあ、ホテルが変わったとしてもいきなり民宿みたいなところに泊めるわけじゃなし、多少設備が古いとか格が下がる程度であろうとたかをくくっていたのでありますが・・・・それが甘かったと知ることになろうとはその時点では思いもしなかったのであります。

●第1日目:10月20日(木)

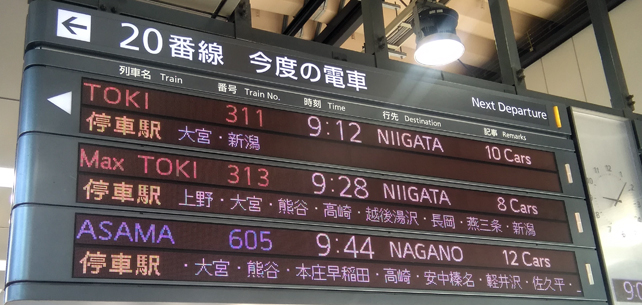

さて当日、前回の北陸ツアー同様、東京駅は日本橋口に午前8時40分に集合です。参加メンバーは33名。新幹線は9時12分発で、新潟駅には10時49分に到着予定です。そこからバスで新潟港に移動してフェリーで2時間半。ということはお昼はフェリーの中で弁当を食べることになりますね。フェリーの食堂は期待しないほうがいいでしょうが、ツアーに注文できるオプションのお弁当は1種類だけですから夫婦で同じものを食べるのもつまらないので、一つだけ注文してもう一つは東京駅で買っておくことにしましょう。

さて、乗車した新幹線は「とき311号」。上越新幹線に乗るのは初めてかな?この列車は途中で大宮に停車したら、次はもう新潟です。1時間40分で新潟まで行っちゃうんですね。早いですねえ。そして新潟駅で待っていたバスに乗って10分くらいで佐渡汽船のターミナルに着きましたが、時間はまだ11時半。で、フェリーの出発は12時35分だから、ムムムまだ1時間もある!弁当を広げるにはまだ早いし・・・と見まわしたところに蕎麦屋のメニューが目に入りました。そばなら二人で1杯くらい食べても大丈夫ですね。券売機のメニューを見ると・・・おお、栃尾のジャンボ油揚げを乗せたそばがあります。これ、食べたい。そばは挽きぐるみの黒い田舎そばです。汁が甘めで美味しいですね。そしてその汁を吸いこんだ油揚げがまたいいじゃないですか。さて、食べ終わったのでお土産店でも見て回りますか・・・わお、なんとターミナルにはそばや&カフェのほかにレストランと海員食堂の2軒があるじゃないですか、これなら弁当を頼まなくてもここで地元飯を食べたほうがよかったかもしれませんねぇ・・・・調査不足でした。

そうこうするうちに改札が始まりました。ふーん、今はチケットは飛行機みたいにゲートでQRコードを読み取るんですね。進歩しましたね。船はおけさ丸という名前で、旅客定員は1700人ですって、思ったよりずっと大きいですね。最大速力23.5ノットだって、あは、トリニティと同じじゃん。で、船内に入ると、私たちツアーの客は2等ですから案内板で2等船室を探してみると、椅子席はなくて和室ばっかりなの?和室って、子供のころに乗った青函連絡船とまったく同じですよ。じゅうたんを敷いた四角い升があって、早い者勝ちで先に船内に入った者が壁際の楽な席をとって毛布かぶって寝ているんです。遅れてきた客は空いている中央部に荷物を置いて所在無さげに座ってる・・・そうかぁ〜あれから50年経ってもフェリーの中って変わっていないんですねえ。

ジャンジャンジャーン、出港の時間です。

新潟港は河口になっているんですね。離岸後、河の中でサイドスラスター全開でUターンをして海に向かいます。赤灯台を抜けて日本海に入るとややうねりが出てきました。プレジャーボートと違って船体が大きいですからね、波の間に入ってもゆっくりとグググと船首が沈んでいく感じです。さて、ではお弁当を開きましょう。ツアーに頼んだお弁当は、もち豚とマイタケの甘辛煮です。そして東京駅の鳥めしは唐揚げと鶏そぼろ。どちらも不味くはありませんが、温めることができたらもっと美味しかったかな。船内に電子レンジがあるといいですね。

お昼も食べたし、ヒマなので船内をぶらぶら探検します。上のデッキは1等船室ですか、ほう、同じじゅうたん部屋でも、ひとり分ずつ毛布と枕が並んでいるんですね。でもガラガラです。売店と食堂がありました。メニューは3種類ですが、ラーメンやそばもありますし、温かいものは食べられるわけですね。席に戻って本を読んだり、最近入手したタブレットで遊んで過ごします。そう、この船には無料の無線LANサービスがあるのです。最初に佐渡汽船のアンケートに答えるだけでログインできました。これはありがたいサービスですね。

そうこうしているうちに両津湾に入りました。ついに佐渡島に到着です。

私たちが乗る列車は「とき311」です。 |

|

我々一行は4号車に乗ります。 |

これが新潟駅です。 |

バスに乗り換えて新潟港に向かいます。 |

佐渡汽船のターミナルに到着しました。 |

向こうにフェリーが泊まっているのが見えます。 |

新潟港フェリーターミナルです。 |

改札口横に蕎麦屋さんがありました。出汁のいい香りがします。 |

|

栃尾の有名なジャンボ油揚げが乗ったそばをもらいました。 |

|

色が黒い挽きぐるみのそばです。甘めの汁が美味しいです。 |

|

ターミナル内にほかのレストランがありました。 |

海員食堂にはソースかつ丼があります。 |

佐渡汽船の切符売り場です。 |

|

これが私たちが乗るフェリーです。大きいですね。 |

|

フェリーの「おけさ丸」と乗船チケット。 |

|

向こうが河口です。 |

|

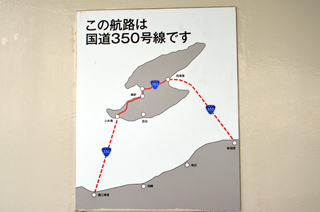

海の上なのに国道ですって。 |

そしてこちらが船尾です。 |

上の階層に上がる階段です。 |

椅子の席もあるんですね。 |

小さいながら売店がありました。 |

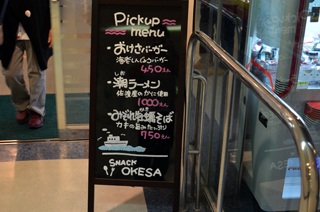

食堂ではハンバーガーと麺類があるようです。 |

新潟港の赤灯台を通過しました。 |

|

カモメが船を見送ってくれました。 |

|

お昼の弁当です。鶏飯は東京駅で買ってきました。 |

|

さすがに日本海の水はきれいですね。航跡の青緑色がきれいです。 |

|

水平線上に佐渡島が見えてきました。 |

|

両津の街が見えますよ。 |

|

両津のフェリーターミナルです。 |

ゆっくりと接岸していきます。 |

バウの舫がかけられました。 |

さあ、下船しましょう。 |

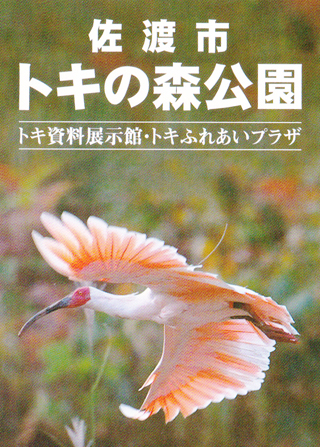

フェリーターミナルを出ると、すぐ待っていたバスに乗り込んで島内観光の開始です。最初の目的地はトキの保護と育成をしている施設「トキの森公園」です。実際にトキの繁殖をしているのは隣の施設で、一般人がトキを見られるように作られたのでこの公園だということです。2003年に最後の日本産トキ「キン」が死亡したことによりいったん絶滅したわけですが、中国から連れてきた同種のトキを繁殖させて現在では施設内だけではなく自然にも放して繁殖が確認されているそうです。

最初の資料館でトキの飼育の経緯を学び、続いてふれあいセンターでガラス窓越しに直近からトキと同じ目線でその生態を観察することができました。そのうえ次の目的地に向かうバスの窓から、田んぼで羽を休める野生のトキを見つけ、実際に飛んでいるところまでも見ることができたのです。ラッキーでした。

バスに乗って最初の見学地、トキの森公園に向かいます。 |

|

公園に到着しました。一般人が入れるのは二つの建物だけ。さあ、トキにご対面です。 |

|

紅葉が始まっていますね。 |

そしてこちらがトキのはく製。 |

ケージの中にトキがたくさんいます。 |

|

おお、野生のトキを発見! |

と思ったら本物ではありませんでした。 |

ふれあいセンターの観察窓のすぐ向こうに本物の生きたトキがいました。 |

|

おお、近い近い。向こうからはこっちはマジックミラーで見えないんだよね。 |

|

好物はドジョウですって。 |

|

おーいこっちにおいで〜。 |

|

通路のわきに赤い葉の木があります。 |

丸い石にはトキの顔が描かれています。 |

「トキだ!」という声にバスが止まりました。 |

向こうに見えるのが野生のトキのようです。 |

一羽のトキが飛んできました。羽の内側のオレンジ色がトキの証だそうです。 |

|

これがチケットです。 |

ほら、同じですね。 |

|

|

ほら、またオレンジ色が見えました。 |

|

仲間のところに着地しました。 |

|

2羽の野生のトキを確認できました。 |

|

さて、次に訪問するのは天領酒造という酒屋さんです。

あまり造り酒屋らしくない倉庫のような建物ですが、最初に精米工程を見せてもらいました。そのあとの醸造工程は雑菌が入ってはいけないので見学することはできず、最後のもろみを絞る機械と貯蔵タンクを見学しました。そのあとはいよいよ試飲です。大吟醸を飲んでみると、さすがにいい味です。でも、4合瓶で2500円となるとちょっと考えてしまいますね。それに瓶は重くて、最終的には家まで持って帰らなければならないことを考えるとどうしてもここでしか買えないものに絞らざるを得ませんね。

そしてバスは加茂湖を見下ろす丘の上にあるホテルに向かいました。私たちの部屋は210号室、2階です。部屋は全室加茂湖に面しているので、かろうじて夕日に染まる湖面を見ることができました。さて、お風呂に行ってきましょうか。

加茂湖に戻って来ました。カキの養殖をしている船が見えます。 |

|

手前に見えるのがカキの筏です。白いのはカキの殻の山でした。 |

|

天領酒造に到着。これは酒米を精米する機械です。 |

|

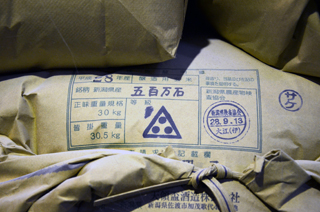

これが酒米の五百万石です。 |

精米の解説をしてくれます。 |

左が玄米で右が大吟醸の米です。 |

こちらがもろみを絞るプレス機です。 |

お酒を保存するタンク、9キロリッターです。 |

さあ、試飲の時間です。 |

壁には総理大臣の書が並んでいました。 |

|

はい、どうぞお飲みください。 |

ああ、美味しいお酒でした。 |

ホテルの部屋から見た加茂湖です。 |

|

お風呂からも加茂湖が見えましたが、残念ながら露天風呂はありません。

割とコンパクトなおふろでしたが、お湯加減はちょうどぴったりでした。

さて、夕食の時間です。

大広間に降りていくと、畳の部屋にじゅうたんを敷いてイスとテーブルが並んでいます。部屋番号のカードが置いてある席に着きました。一見するとなかなかの品数に見えますが、じっくりと一品一品を見ていくと気になるところが目につきだしました。まず、海鮮網焼きですが、野菜は生ですが、サザエは火を通してありますね。そしてエビ・・・当然冷凍ではあるのですが、青黒く変色しています。しっかり焼けば食べられるのかしら?そして冷凍の赤魚ですね、これも固形燃料で熱々に煮て食べるのですが、思ったとおり冷凍庫の臭いが付いています。そしてお刺身。白身は不味くありませんが、つぶ貝は解凍そのままで水っぽく、タコは硬くてゴムみたいです。そして手前の皿のカニカマのてんぷらとゆでエビは悪くありませんが、チャーシューは乾燥してカチカチです。最後に一番ひどかったのが、見た目だけの冷凍紅ズワイです。甲羅の中は冷凍でスカスカですから味噌が食べられるわけではないので姿で出す意味がありません。本ズワイの肩半分のほうがよほど食べるところがあるのに、こんな小さな姿だと食べにくいだけでただの飾りじゃありませんか。その上頼んだ日本酒は待ってもなかなか来ないし、サービスの質もいまひとつです。

夕食のお膳です。一見したところ豪華に見えますが・・・ |

|

海鮮焼きのエビは青黒く変色しています。 |

これ、冷凍臭い赤魚です。 |

冷凍の紅ズワイは身がスカスカです。 |

水っぽいツブとゴムみたいなタコ。 |

チャーシューが乾いてパリパリなのが分かりますか? |

|

海藻のいごねりは何の味もなし。 |

冷凍したカキは甘くてまとも。 |

食後、ロビーでは佐渡おけさの講習会が開かれました。 |

|

はあ、これまでで最悪の宿の夕食でしたね。楽しみにしていた佐渡の味を存分に味わったとは言えません。こんな見た目だけの食材よりも、地元のイカでもサバでも出してくれたほうがよかったのに・・・。

当初のホテルが取れなくてこちらの宿に変更になったということですが、阪急の担当者は実際に宿泊してチェックしたうえで、ここでよいと判断したのでしょうか。だとすればお粗末に過ぎますし、私たち旅行者をバカにしていますね。

●第2日目:10月21日(金)

2日目、窓のカーテンを開けると、いい天気です。加茂湖もきれいに見えます。朝風呂に入って朝食です。うひょ、こんな小さなアジは初めて見ました。このオムレツは冷凍食品スーパーで売っている業務用の50円くらいのひき肉入りオムレツですね。あとはなめたけにちりめん、サラダに冷ややっこですか。佐渡らしさは全くありませんね。原価を切り詰めた旅行社が悪いのか、それともこれだけ安くできますと売り込んだ宿が悪いのか・・・残念なことです。

部屋に戻って荷物をまとめましょう。それにしてもこの部屋、壁が薄くて昨夜は隣の部屋の賑やかな話声がよく聞こえてうるさかったです。そして窓際の洗面台が壁から浮いて倒れ掛かってきていますし、トイレが狭い。窓の網戸は片側は枠だけありますが網が張られていません。クオリティの低さは食事だけではありませんでした。

それでも従業員の皆さんは親切でしたし、バスの出発の時には全員そろってお見送りしていただきました。お世話様〜

天気も良く、おだやかな二日目の朝を迎えました。 |

|

出来合いの冷凍オムレツに小さなアジ・・・なんとも寂しい朝食です。 |

|

部屋の写真です。洗面台が窓際にあるのはまだしも壁から浮いています。 |

|

隣の部屋の話し声がよく聞こえました。 |

外観はまあきれいです。 |

丘の上に建っていて、部屋から加茂湖が見えるのはいいですね。 |

|

これが私たちが乗る新潟交通バスです。 |

お見送り。従業員さんも大変ですな。 |

宿を出たバスは、両津港の前を通り、山に沿って南下していきます。これから標高900メーターくらいの大佐渡スカイラインを通って佐渡金山に向かうのです。途中の展望台である白雲台へ上る道はよく整備されていますが道幅が狭く、対向車があると気を使います。これは山頂にある防空レーダーである「ガメラレーダー」へと続く防衛相が管理する道路なのでした。

白雲台からは佐渡島の北と南の湾が同時に見渡せます。両津湾にはクルーズ船あすか2が港の外に停泊しているのが見えました。標高が高いだけあって、この辺りは紅葉が盛りです。

車窓から見る加茂湖です。 |

あの山の上を走ります。 |

狭くて細い道を上ります。この道路は防衛省の管轄下にあります。 |

|

標高875mの白雲台は紅葉の真っ盛りでした。 |

|

展望台から両津湾(左)と真野湾(右)が同時に見えます。4枚を合成してパノラマにしました。 |

|

両津湾にはクルージング船の「あすか2」が停泊していました。 |

|

見事な紅葉ですね。建物は固定式警戒管制レーダー、通称ガメラレーダーです。 |

|

白雲台レストハウスに名物の柿がありました。 |

ここではすでに暖房が入っていました。 |

ガメラレーダーとはよくつけた名前ですね。 |

青空に月が見えました。 |

これから奥に向かってから左のほうに下っていきます。 |

|

真野湾から七浦海岸にかけてが見えます。 |

|

下りの急カーブ。道幅いっぱいに使ってようやくバスが曲がれる狭さです。 |

|

大佐渡スカイラインを下って金山に到 着しました。

着しました。

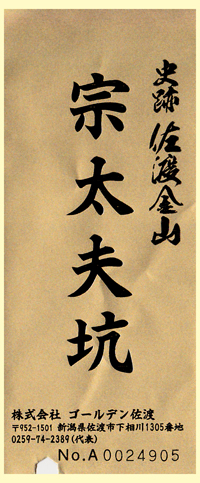

江戸時代から始まって1989(平成元)年に操業を休止するまでの400年間にわたって金78トン、銀2,300トンを産出し日本一の金山です。ここには4本の坑道が観光客に公開されているのですが、我々が見学するのは「宗太夫坑」というところです。バスを降りてから約1時間、各自で勝手に校内を見学します。坑内には人形を使って昔の金を掘り出す様子が再現されています。金を掘る坑道は思ったよりも狭く上下左右にくねくねと伸びていました。これはこれまでに見た天井や左右の壁全体を崩していく石炭の坑道とは違って、金の鉱脈は細くて岩の隙間を走っているのでそれを追いかけて掘り進むからなのでしょう。

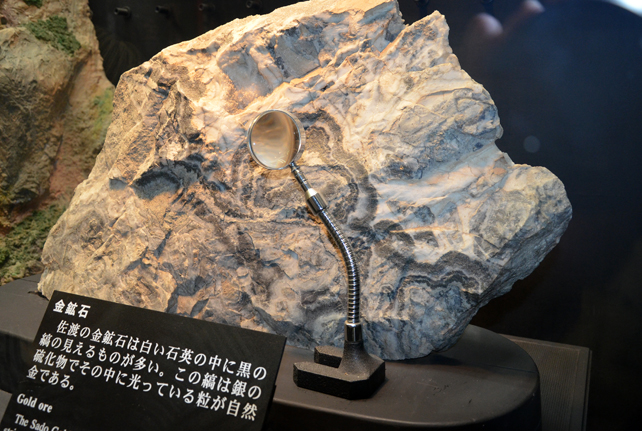

私は岩の間に純金がそのまま散らばっているのかと思いましたが、実際は岩の間に石英の層があって、その中に黒い銀の帯があり、そのまた中に金の小さな粒が埋まっているのだそうです。ですから掘り出すのは石英の混じった岩であって、金の塊や粒では決してなかったということでした。

坑道を出たところには資料館があって、昔の金山で働く人々の集落の様子や、鉱石を細かく砕いて金を取り出して大判や小判を作るまでの過程がジオラマで説明されていました。また、重さ12.5キロの金塊が透明なケースの中に置いてあって、なんとそれが時価6700万円だそうですが、それを持ち上げる体験もさせてもらいました。私はかろうじて掌に載せて持ち上げることはできましたが、指先でつかんで外に持ち出すことはできませんでした。

金山に到着しました。これから自由行動で中に入ります。 |

|

坑道の入り口に来ました。 |

周りは材木で囲まれています。 |

人形が当時を再現しています。 |

穴は結構奥深いんですね。 |

この筒の中でらせん状のポンプを回して水を汲み上げる仕組みです。 |

|

こうして溜まった地下水を段階的に外まで排出します。 |

|

右のふいごで奥まで空気を送っています。 |

休憩場所も坑道内にあります。 |

鉱脈を追いかけてずいぶん深く掘っているのですね。 |

|

たがねとハンマーで岩を削っています。 |

光りが当たるところにだけ苔が生えています。 |

中央の白い帯が鉱脈です。大鉱脈が見つかったので祈願をしているところです。 |

|

削りだした鉱脈を神様に見立ててお供えをしています。 |

|

白い石英の中の黒い筋が銀でその中に金が含まれているそうです。 |

|

資料館にはジオラマがありました。 |

かつては多くの人が住んでいたわけです。 |

布に付着した金を集めているところです。 |

金を集めて溶かしています。 |

佐渡で作られた大判小判に四角い一分金です。 |

|

12.5キロの金塊、6700万円だそうです。 |

何とか立てることができました。 |

私は持ち上げるだけで精一杯です。 |

とても外に出すことはできません。 |

揚水ポンプの模型がありました。 |

ふう、見学終了です。 |

金山の次は、北沢浮遊選鉱場跡を見学します。

浮遊選鉱とは掘り出した鉱石を選別する方法で、もともとは銅の製造過程で行われていた技術でしたが、金銀の採取に応用して世界で初めて実用化に成功したそうです。戦時下に大規模な設備投資がされ、1ヶ月で5万トン以上の鉱石を処理できることから「東洋一」とうたわれましたが、鉱石が取れなくなって1952年に閉鎖されたとのことです。

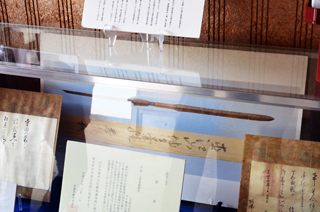

さて、そろそろお腹がすきました。お昼はまだかな?次は、バスは真野湾をぐるっと回って、妙宣寺に向かいます。このお寺は日蓮上人の直弟子の自宅だったところを寺にしたそうで、30年かけて造られた五重塔が見事です。またこのお寺には、直江兼続が奉納したと伝えられる槍の穂先があります。

民家ではなく技能伝承工芸館なのです。 |

黒く光沢のある瓦ですね。 |

工場の煙突の跡です。 |

奥のほうにシックナーがあるようです。 |

あ、あれですか・・・・。変わった形をしています。 |

|

シックナーとは、鉱石を含んだ泥から水を抜いて濃くする(thickにする)装置です。 |

|

そしてかつては東洋一の規模を誇った浮遊選鉱場の跡です。 |

|

さて、時間です。移動しましょう。 |

妙宣寺にやってきました。 |

|

|

立派な山門がありますね。 |

落ち着いた風情がありますね。 |

|

|

まさに大黒柱の風格です。 |

直江兼続が奉納したという槍の穂先。 |

赤とんぼ、発見。 |

結構大きなお寺ですね。 |

|

|

ドライブインだそうです。 |

皆さん、柿を買い求めています。 |

バスに乗って約10分、次に到着したのは佐渡歴史伝説 館という場所です。ここではロボットや人形、ジオラマで佐渡の歴史と伝説を学ぶことができるということです。

館という場所です。ここではロボットや人形、ジオラマで佐渡の歴史と伝説を学ぶことができるということです。

さて、その前にお昼です。見学は後回しにして先に食堂へ急ぎます。ここではあらかじめツアーコンダクターに注文しておいたランチはそば定食をひとつだけなので、私は通常のメニューからデミグラスソースかつ丼なるものを注文しました。もしかしたら予約した人だけ別々の部屋とかテーブルになるのじゃないかと心配したのですが、都合よく同じテーブルに着くことができました。

かつ丼は、とんかつソースやウスターソースの代わりにマイルドなデミグラスソースがかかっていましたが、今ひとつピンボケというか締まらない感じがありましたね。やはり普通のソースのほうががよろしいようです。一方、そば定食も味見をしてみましたが、めかぶそばはなかなか良かったですね。

「佐渡歴史伝説館」に到着しました。 |

|

なかなかしゃれた建物です。 |

見学の前に食堂で昼食です。 |

これがツアーで予約したそば定食です。 |

|

めかぶそばが付いています。なかなか美味しいです。 |

|

私はソースかつ丼をもらいました。 |

|

とんかつソースではなく、デミグラスソースがかかっています。 |

|

人形が動いて佐渡の歴史を語ります。 |

日蓮上人の処刑を雷光りが防ぎました。 |

世阿弥が雨乞いの舞いを舞っています。 |

人間国宝『佐々木象堂』の作品、「瑞鳥」。 |

空を舞うトキを発見・・・・と思ったら「ピーヒョロロ」。トンビでした。 |

|

はい、次です。またお酒です。今度は尾畑酒造です。こちらのほうが建物が酒蔵っぽいですね。もちろん酒屋さんは我々に酒の作り方を説明したいのではなくて、お酒を売りたいのであります。建物に入ると長いカウンターがあって試飲をして買い求めるスペースが広く取られていました。

その次はいよいよ最後の訪問場所、というかズバリお土産どころの「佐渡あじ市場」です。海産物をはじめ入り色なお土産品がありますが、カニはどうにも鮮度的にも価格的にも魅力はありませんでした。この程度なら、悪いですが築地まで行かずとも近所の魚屋でも買えます。もう少し地元の魚介類をアピールするための工夫にレベルアップが欲しいと思いました。また、表にはテレビでは氷川きよしが焼カキを楽しんだ売店があったのですが、実際に見るとほとんど開店休業状態で我々の顔を見ても売り込みどころか片づけに一生懸命な有様でした。これじゃあだめだ、そう思って何も注文せずに済ませた次第です。

尾畑酒造さんに到着しました。 |

|

最初に酒造りの解説を聞きます。 |

社長さんは釣りが趣味のようですね。 |

すらりとお酒が並ぶ試飲販売のカウンター。 |

貯蔵タンクが並ぶ酒蔵。 |

佐渡の味市場に来ました。 |

テレビで氷川きよしがカキを食べた売店です。 |

さすがに海産物が中心ですね。 |

|

小さいからズワイも安いです。 |

う〜ん、あまり食指が動きません。 |

さて、これで佐渡見物は終了、バスは両津へと戻り、フェリーターミナルへ向かいました。帰りの船はトキワ丸です。来た時のおけさ丸とほぼ同じ大きさですが、より新しいので船内の施設もモダンです。

港を出たところであすか2の横を通過しました。多くの人が写真を撮っていました。2時間半のちに新潟港に到着。すぐにバスで新潟駅に移動して、そこで約1時間の待ち時間です。その間に夕食を取りましょう。駅ビルの中を見て歩いて、結局中華料理の店で焼きそばとラーメンの食事をとりました。

新幹線に乗ってからは降りる駅によってそのまま流れ解散です。私たちは終点の東京駅まで行って、そこから地下鉄で帰宅しました。

船首が開いて車両が乗り込みます。 |

これもかなり大きな船です。 |

こちらがときわ丸。旅客定員1500人で5400トンですって。 |

|

両津港のフェリーターミナルです。 |

そろそろ出港の時間です。 |

両津を後にします。 |

|

両津湾の夕陽。佐渡よ、さようなら〜 |

|

港の外にあすか2が停泊しています。 |

けさをかぶったデザインのおけさ灯台。 |

さすがに大きいですね。大きすぎて港に入れないのでしょうね。 |

|

「飛鳥II」の文字が見えます。 |

皆さん、写真を撮っています。 |

今日もいい天気で、楽しいツアーでした。 |

|

カモメがやってきました。 |

新しい船なので船内もモダンです。 |

おけさ丸よりも食堂のメニューが充実していますね。 |

|

新潟駅ビル内の中華料理屋で、五目あんかけ焼きそばをもらいました。 |

|

こちらはあんかけラーメン。具が焼きそばと一緒でしたね。 |

|

これが佐渡で買ってきたお土産です。 |

|

帰宅したのは夜10時を回っていました。

あれこれ買ってきたお土産を並べて、まずはシャワーを浴びてから無事帰宅したお祝いでビールで乾杯しました。今回の旅は宿と食事の質を除けばとても充実した内容の有意義な旅行でした。

さて、次は島根地方に出かけたいと思います。