さて、トリニティ日記なのに今年出船したのは花見の一回しかありません。例年なら今頃は2回くらい潮干狩りに行っているはずなのに・・・その理由のひとつは先日の花見で感じた船の重さです。つまり3700回転まで回しても20ノットそこそこで、それ以上回そうとするとブワァッとプロペラが空転してしまうのです。明らかに過負荷状態です。今年は水温が高かったので船底にフジツボが付いたのかもしれません。そこで大潮のときに三枚州に乗り上げて船底掃除をしようと考えていたのです。ようやくそのチャンスがやってきました。

高圧洗浄をかけるつもりでポリタンクに水を用意して10時過ぎに息子を伴って出船です。

三枚州に到着してみると、すでに屋形船をはじめ多くのボートがビーチングしています。砂地の隙間をみつけて船を進め、水深50センチくらいのところでアンカーを打ちました。さて、あとは潮が引くまで1時間弱ありますので潮干狩りでもしましょう。ところがごく小さなシジミのほかはシオフキしか出てきません。他の人の袋を見るとホンビノスにハマグリがありますが多くはシオフキのようです。前もそうでしたが、ここにはアサリはいないようですね。

ところで、潮の方ですが少し引いただけで全然船底が露出する様子がありません。どうも来るのが遅すぎたようです。ともかくデッキブラシで船底を掃除しながら調べると、船底は藻でヌルヌルしていますがフジツボは付いていません。しかし、ドライブの方にはびっしりです。これが原因で水流が乱れてプロペラが空転したのでしょう。水中で手で探りながら、スクレーパーでガシガシかきおとします。

そうこうするうちに潮が満ちてきました。もうスターンが浮いて押すと動くくらいです。ここでお昼を食べるつもりでしたが、桟橋に戻ってからにしてさっさと帰りましょう。ゆっくりとドライブをおろしながらバックしていると、ガキンという音がしてエンストしました。岩にプロペラを当てたか、と再始動してギアを入れるとまたエンストです。どうしたことかとドライブを見るとロープとアンカーがプロペラに絡まっています。あちゃ〜こりゃまずいと海に入ってロープをほどきながら、いったいどの船のアンカーを引っ掛けたのだろう、ごめんなさい、と見回すもすぐ近くに船はなく、どの船も別な方向にアンカーが入っています。そしてたぐり寄せると10メーターくらいのロープの端が上がってきました。なんだ、誰かが落としたアンカーを巻き上げてしまったようです。やれやれ。

三枚州に到着しました。後ろに屋形船、その向こうにディズニーのホテル群が見えます。 |

|

早めに来たひとたち。プレジャーボートもたくさん来ていますね。 |

|

東なぎさの南側です。遠くまで潮が引いています。向こうに見えるのはゲートブリッジです。 |

|

それにしても多くの人が来ています。 |

ドライブにはフジツボがびっしりと付いていました。 |

この状態で手探りでフジツボを落としました。 |

船底はこのままデッキブラシでこすりました。 |

そろそろ撤収しましょう。 |

これがプロペラに絡まったアンカーです。 |

後で気がついたら、手が傷だらけでした。 |

特に痛いのがフジツボで切った指先です。 |

さて、ハプニングはありましたが浅瀬を離れたのでフジツボ落としの効果を確認しましょう。前、ようし、後ろよし、これより滑走に入ります・・・あ、しまった、GPSをセットするのを忘れました。追い風ではありますが3500回転ですんなりと滑走に入りました。いいぞ。さらにドライブを少し蹴り上げると対水速度計は30ノットを示しました。実速度でも25ノットは出ているでしょう。やはり走らない原因はフジツボでしたね。これで安心です。

さあ、桟橋に着けてお昼だ・・あれ?見るとバースの奥で水面がひたひた揺れています。干潮から間もないので川底が見えているのです。下は泥ですから前から突っ込めば入るのですが、私はバックで入れるのでこれでは無理です。

そこでゲストバースに前から入れてお昼を食べながら潮待ちをします。30分ほどたつとぐんぐん水面が上がってきました。自分のバースに移動します。バウやデッキは砂で汚れていますがどうせこれから梅雨です。船内の照明の作業もあるし、次回来た時に掃除をすることにしましょう。

前回ドライブの掃除をしたときにジンク(防蝕亜鉛)が損傷しているのに気がつきました。タンクの交換のときにジンクも一式替えてもらいましたがもう1年経過していますからね。そこでジンクを検索してネット注文しましたが、残念ながら1軒では部品がそろいませんでした。とりあえずスタビプレートの下のだけでも交換しておきましょう。ここなら係留したままでも交換できますからね。

ドライブを目一杯上げて、桟橋にテーブル板を置いてその上から身を乗り出します。こうすると胸が支えられるので安定して作業が出来ます。ジンクを固定しているボルトを緩めて外します。あら?1/4しか残っていませんよ。先にやっておいてよかったですね。

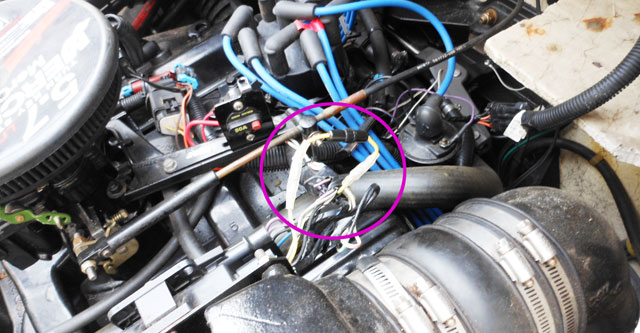

次は滑走時の警告ブザーの鳴動対策です。センサーの抵抗値をほんの少し上げるためにアンプに入るハーネスを切断してそこに直列に50オームの抵抗を挿入しました。保護容器にはミニ管ヒューズのケースを使いました。

桟橋に置いた板に腹這いになって身を乗り出して作業をするんです。 |

|

中央が新品のジンク。前のは1/4しか残っていない。 |

上の穴からソケットレンチを差し込んで交換します。 |

水温センサーからアンプに入るハーネスの中間に50オームの抵抗をいれました。 |

|

あとは試運転をして確認したいところですが、今日はちょっと時間とガソリンに余裕がありませんので、次回としましょう。

2013年6月23日 給油します

燃料ゲージがゼロに近くなっています。

少しバウが下がっているのでガソリンが前に寄っているとは思いますが、走らせるには給油しなければ。ということで携行缶で2個かける4回、160リッターを補給しました。

今日は大潮なんですね。それも満潮です。桟橋が地面と同じ高さになって、普段なら桟橋に降りる道板が水平になっています。デッキからふと見るといつもはずっと上にあるポールの仕切りロープが手が届くところにあります。これはチャンス!前にこのバースを使っていた人がなぜかロープを一番上に取り付けていたのです。だから普段は仕切りロープがあっても船がその下をすり抜けてしまっていました。水面が上がっている今は簡単に手が届きますので、ロープをほどいて60センチほど下に移動しました。

上が今までのロープの位置。これだけ下げました。 |

右舷側も下げておきました。 |

次のプチ作業は照明。

キャビンの照明は最初に冷陰極蛍光管のパネルを取り付けましたが、残りはハロゲンのままです。今ではLEDがあるんですから、それを使いましょう。ということで、まず1個を交換してみました。使用したのはウェッジベース互換型のLEDで、色は白色です。ちょっと長過ぎるので樹脂の口金をカットしてリード線をソケットに差し込んで・・・点灯しました。

白熱電球が5ワットとして5灯で25ワット、それをLEDにすれば1/10以下になるでしょう。出来れば電球色がいいですね、探しましょう。

2013年7月7日 ジンク交換その2

ネット注文したジンクですが、バックオーダーになっていたのが全部そろってようやく到着しました。前回は桟橋から出来ましたが、今回は船底部にもありますから上架してやるべきところですが、今日は大潮なので三枚州でやりましょう。

干潮は10時40分と早いです。でも梅雨が明けて34度の暑さになるようですから早い方が涼しくていいですね。6時半に家を出て7時半出船、8時に三枚州に到着しました。まだ水深が60センチくらいあります。南風が強いのでアンカーを前後に打って干潮を待ちましょう。その間にキャビンの照明をLED荷交換します。

10時になり水深は30センチくらいになりました。前方では砂山が出ていますが選んだ場所がちょっと悪かったのですかね、完全には露出しそうもありません。5月に来た時はここで完全に干上がっていたのですが・・・南風が強いので潮が押されているのかもしれません。膝までの水ですので、パワーシリンダーは出ていますし、この状態のままやってしまいましょう。もうひとつプレートのジンクも手探りで交換できます。が、船体側の真下にあるのはちょっと無理ですね。触ってみたところではヒダヒダがしっかりとしていますのでまだ大丈夫そうです。さて、では潮が満ちるのを待って離脱するとしましょう。

12時、ゴトンゴトンと船が底に当たるようになりました。アンカーを抜いてしまうと南風に船が水路の方に押し流されていきます。魚探の数字がまだ出ないか・・出ました、3.5メーター!水路です。ドライブをおろして走り始めることが出来ました。

到着したジンクです。左のUの字のはパワーシリンダー用です。 |

|

三枚州に到着しましたが、まだ水深が60センチ。 |

前方で砂州が現れはじめました。 |

これがLEDです。リード線をハンダ付けしてきました。 |

電球のソケットの極性はこうなっていました。 |

プラスマイナスに合わせてリード線を差し込みます。 |

点灯をチェックをして終了。これは電球色です。 |

10時を過ぎてかなり潮が引いたのですが・・・ |

|

まだこれくらい水が残っています。 |

パワーシリンダーのジンク。かなり減っています。 |

交換終了、ピカピカのジンクが輝いています。 |

プレートのジンクもこんな状態でした。 |

作業終了。あとは潮が満ちるまで1時間ほど待ちましょう。シジミ取りでもしますか。 |

|

1時に桟橋に帰着。ガソリンを40リッター補充してざっとデッキを高圧洗浄して帰ってきました。さて、次の出船は花火かな?

今年も戸田の花火の日がやってきました。

前の週の隅田川花火は突然の雨のせいで開始後わずか10分ほどで中止となってしまったそうですが、いままで雨にたたられたことのない戸田の花火は大丈夫であってほしいものです。なにしろ この日のためにガソリンを補給し、水温センサーの調整やキャビンの照明のLED化など少しずつ準備を重ねてきたのです。その上、遠く北陸や名古屋方面からのゲストを招待していて、交通手段や宿泊の手配も確定してしまっているためおいそれとは中止にはできません。じつは私、別な用事が出来てしまったのですが、こういう事情があって何とかやりくりして実施に踏み切ったような次第です。

さて当日、ありがたいことに天気は晴れで、気温も猛暑にはならないようです。いつもより早く朝7時から仕込みを始めました。まずは定番のかに玉、スペアリブ、スパイシーチキンを作ります。家人に買っておいてもらった活タコはゆでてサラダ用に薄切りにしましたが、味見をしてみるとやけに水っぽくて硬いのです。これは使えないですね。あとで魚屋に行くので買いなおすことにしましょう。一応用意だけしておいて、焼うどんに移ります。

暑い台所で奮闘しているうちに11時になりました。魚屋に行く時間です。20分ほど行列して最初のグループと一緒に店内に突入です。真っ先に目についたのは毛ガニ。これはいい毛ガニですね。今日のは大きくてずっしりと重いです。で、その隣には岩ガキがあるではありませんか。ゲストが好きなんですよね、これ。さて、刺身のコーナーはと見るとホタテもクジラもあります。先付けに刺身も欲しいから買っていきましょう。そしてその奥にはこれまたいいアナゴが・・・ええい、買っちゃえ。あ、よかった、活たこもあります。太くて吸盤が大きいからこっちを使いましょう。魚はこれで十分とレジに向かう途中でハマグリに気が付きました。千葉のハマグリ、去年ゲストに大好評でした。食材が多すぎる気もしますが、あとで悩むことにしてこれも購入です。

急いで帰宅して、最初にアナゴを煮ます。ゆっくり冷まして味をしみこませなければいけませんから。毛ガニも20分ゆでて冷まして甘みを出しましょう。タコはさっとお湯をくぐらせて薄切りに、うん、いい味です。ミズナの上に並べたらサラダは完成。さ、生もの行きますよ。クジラはやはりユッケですね、そしてホタテはゆず和えにします。最後はハマグリと岩ガキを洗ってパックしたら・・・もうないね?おし、仕込み完了!! 出来上がった料理をパックして・・・わひぃ〜もう3時だ。

いつもならずっしりと重いクーラーバッグを担いで地下鉄に乗るのですが、今回は湾岸の超高級なセレブ御用達のホテルまでゲストをお迎えに行くのです。というのもお台場から係留所って電車ではとても行きにくいのです。2か所でゲストをピックアップして係留場所に着いたのが16時半。ちょうど満潮時とあって浮き桟橋が高いこと。この水面では到底中川の平和橋はくぐれません。したがって葛西臨海公園を回るルートで行きますので行程約40キロ、1時間半はかかります。

川を下り、臨海公園を抜けて荒川を遡ります。今日は波があるなあ・・・若干速度を落として20ノットで北上すること40分、花火会場に到着しました。今年もかなりの船が来ていますが、それほど密集していませんね。隙間を見つけながらなるべく上の方へと進んでいきます。進入禁止ブイから2列目の岸寄りに開けた水面、ここに停めましょう。まずは下流にバウのダンフォースを打って後進し、スターンにフォールディングを入れたのですが・・・あれれ、右舷に風を受けて流されますね。左舷には50フィートクラスの大きなモーターヨットが錨泊していて、どんどん近づいていきます。こりゃやばい。そこでバウのアンカーを後ろに持ってきてフォールディングと二つでVの字にスターンから伸ばして打つこと2回目でようやく船位を固定することが出来ました。かなり岸寄りですが、水深は6メーターもあるので安心ですし、うまく風もさえぎられています。それにしてもここみたいな泥底ではフォールディングは頼りないですね。次回はダンフォースをもう一つ持ってくることにしましょう。

さあ、船が固定出来たら宴会の準備です。イスとテーブルを出して飲み物と料理を出しましょう。突き出しの次は岩ガキです。これをむくのが結構大変です。冬のカキならカキナイフ1本でスッと開けられるのですが、岩ガキは2本使ってようやくこじ開けることが出来ました。カキときたら日本酒。グルメなゲストのために、新潟県は「鶴齢」の純米大吟醸を持ってきました。

定刻をやや過ぎて花火が始まりました。去年より戸田側は大きな玉を上げているようですね。やや単調ながら粛々と力と迫力で攻める戸田に対するは組み合わせとバランスの良さで迎え撃つ板橋側という感じです。それにしても仰ぎ見る花火の大きさとお腹に響く音はここの花火の醍醐味です。遠来のゲストも大喜びで、あれこれ算段して出てきた甲斐があったというものです。

盛大に上がる花火を見ながらも料理は続き、ハマグリの酒蒸しは去年同様船内で調理します。そしてチキンやスペアリブ、焼うどんはチンをして温かい状態でサービスします。

スペアリブとスパイシーチキンが出来上がりました。 |

イベントには定番のナンチャッテかに玉です。 |

会場に到着です。わりと前のほうに船を停めることが出来ました。さて、宴会の支度を始めましょう。 |

|

突き出しです。奥は穴子の煮着けとクジラのユッケ。手前がホタテのゆず和えとナンチャッテかに玉。 |

|

イワガキは船内でむきましたが、これが結構大変。 |

続いては毛がにチャン。結構大きいです。 |

さあ、打ち上げが始まりました。相変わらずの迫力です。右が戸田、左が板橋の花火です。 |

|

う〜ん、これは美しい。 |

戸田は大きな花火をバスンバスンと打ち上げます。 |

ハマグリの酒蒸しを作りましょう。 |

美味しいハマグリと水タコのサラダ。 |

|

|

スペアリブとチキンのコースになりました。あとは焼きうどんでおしまいです。 |

|

うん、いい花火です。 |

このしだれ柳みたいのが大好きです。 |

戸田と板橋、両者バランスの取れた打ち上げだと思います。 |

|

でかい、これは大きな花火です。音も強烈! |

|

さあ、花火が終わりました。撤収です。いやあ、皆さんよく食べましたね〜。てっきり残るかと思いましたがほぼ全品完食ですよ。9時半、アンカーを回収して川を下ります。

帰りは潮が引いているので平和橋も通れます。途中から荒川の水門をくぐって中川の七曲り経由で新中川に入ります。新中川では江戸川の花火から戻ってきた船でしょうか、多くのボートとすれ違い、また灯りのついている船もみかけました。いやあ花火って本当に楽しいですね。そして、大きな声では言えませんが、今回はエンストも燃料の詰まりもなく、まったくノートラブルで行って来られたことにほっとした一日でありました。

このところずっと暑くて、船に行く気にもなれませんでした。

昔のように富浦での海遊びもやらなくなったし、本来はマリンレジャーを楽しみたい季節なのですがトリニティは花火以降ひと月ずっと係留したままです。そこで様子を見に行ってきました。

夏休みに仲間に船を貸したのですが、「ウィンドラスが動かなかった」というのです。スイッチでも壊れたのかな?でも、キルスイッチの横のブレーカーを見ると下がっています。あ、多分これですね。パチンとレバーを上げてバウに行ってスイッチを押すと・・・ゴロゴロ・・良かった、壊れていませんでした。

エンジンをかけて、ビルジを捨てて・・さて、何をしよう?そうだ、もやい!隣のバースの浮き船台が怖くて横にずれましたでしょ?そのときにワンコリードを使った舫ロープ回収システムをそのまま残してきました。壊れたものもあるし、なくてもいいかなと思っていたのですが、今使っているロープ、特にスターン側は根元に浮き輪がなくて太いので舫を解いて放すと深く沈んでしまうのです。着桟してボートフックで探すのに時間がかかります。そこでワンコリードを復活させました。前のバースのポールから取り外して移設したのです。

ロープが太くて重いので、ここまで吊り上げるのが精一杯ですが一発回収が可能になりました。 |

|

スターンの舫にワンコリードが付きました。 |

今使っているロープは以前のバース使用者が置いていったものですが、かなり太いロープなので重いのです。そのために水面から出るほどは引っ張れませんが、それでも水の中をかき回さなくても一発でたぐり寄せることが出来ます。もっと早くやれば良かった・・ワンコリード、あと二つ買ってバウにも付けようかな。

先日の台風のあと、ぜんぜん船に行っていませんでした。深刻な影響=異常がないことは聞いていましたが、ようやく時間が出来たので様子を見に行ってきました。

近づいて見ると・・あれ?な、なんとコクピットの裏の窓が破れている!いや、破れではなくて、ビニールの窓そのものがはがれて無くなってしまっています。よく見ると、ビニールを幌に止めている縫い糸が全部ちぎれてしまっています。そして窓のビニールは床に落ちていました。きっと風化してボロボロになっていた糸がほつれ、台風の風に煽られて少しずつ切れて行ったのでしょう。他の窓は破れはしませんでしたが、透明感もなくて縫い目も弱っていますので、これは全部を新しくするしかありませんね。縫うと言っても家庭用のミシンでは無理で工業用ミシンが必要なので、プロに修理に出すということになります。

さて、他には損傷はありませんし、ビルジも溜まってはいません。ではトイレのポンプをばらすとしましょう。以前、動きが重くなったのをグリスを塗ってシュポシュポにしましたが、そのグリスが切れてしまったようです。ビスを外してピストンを引き出し、耐水グリスを塗り付けます。これで完了、前のようにシュポシュポ軽く動くようになりました。

エンジンをかけて、穏やかな水面を見ていたら走らせたくなりました。とは言ってももうすぐ夕方なのであまり時間はありません。河をさかのぼって船底の藻を落とす程度にしておきましょう。

様子を見に来たら、このとおり。左側の窓がはがれて無くなっていました。 |

|

ポンプのピストンを外してみました。 |

マークルーザー純正の耐水グリスを塗りましょう。 |

ゴムのパッキンはバルブにもなっています。正しい位置にはめ込まなくてはいけません。 |

|

最後にガソリンを40リッター補充して今日の作業は終了です。さて、オーニングはどこで修理しよう?以前なら自宅の近所にテント屋さんがあったので、そこに持ち込めば修理を頼めたのですが・・・これを作ってもらったところに頼むというのもスジですが、船橋まで持って行かなくてはならない・・・ということで、手近なリトルオーシャンに頼んでしまいましょう。多少高いかも知れませんが、そこなら帰りがけに置いていいけますし、出来たら引き取りも簡単です。早速オーニングを持参して修理を依頼しました。

木曜日、帰宅したらリトルオーシャンから手紙が来ていました。

宛名の下に「請求書在中」というスタンプが押してあります。おいおい、オーニングの修理は頼んだけれどまだ出来上がったという電話ももらってなければ、品物も受け取っていないのに、先に請求してくるのか? むっとして開けて見ると、「修理が終わったので店に代金を持って取りに来い」という手紙と一緒に請求書が入っていたのであります。で、その請求書、窓ひとつの交換に1万として3つで3万くらいは言ってくるのかなと思っていましたが、5万円+税で52500円とのことであります。5万というのも半端ですね〜まあ手間賃でこれくらいもらっとくか、みたいな計算でしょうか。

とはいってもこればかりは工業用ミシンがないと直せませんし、ビニールだって食卓テーブルに敷くものじゃないですよね?っと思いたい。実は前の古いカバーで一度自分で接着剤で直したことがあるのです。(2004年2月)ただ、接着剤は柔軟性がないのではがれやすく、やはり糸で縫わないといけないとわかりました。

先日の台風のあとがどうなったか、気になりますので早速午後から行って来ました。

先にリトルオーションに立ち寄って、オーニングを受け取りました。さすがにきれいに仕上がっていますが、前のように周りに当て布はなくてただビニールを直接カバーに2重に縫い付けただけです。これで5万円ねえ・・・

で、船はどうなっているのか? 見たところメーターパネルから舵輪を覆っておいたレジャーシートはそのままです。隣の遮熱シートの上にイスを置いて押さえていたのは風で飛んで床に落ちています。ほこりっぽいのを除けば別に被害はないようです。

早速オーニングを取り付けて傷防止の紙をはがしてみると・・・おお、クリア!!向こうの景色がはっきり見えます。

で、コクピットを拭き掃除しながら何気なくシートの背もたれを起こすと・・・チョロチョロと水の音が?なんと、空気穴から水が入り込んでクッションの中は水浸しになっていました。これ、どうやったら乾燥できるのでしょうか? このクッションはチャックがないから、あんこだけ取り出せないもんねぇ。

桟橋に広げてみました。ビニールの上には保護のために紙が貼ってあります。 |

|

これ、ビニールを直接2重に縫い付けただけですね。 |

コクピットのレジャーシートだけが残っていました。 |

オーニングを取り付けてみました。 |

ビニール窓がはっきりくっきり。 |

背もたれを立てたら、チョロチョロ水が・・・! |

この通気穴から中にしみ込んだようです。 |

シートの固定穴を通して水が滴り落ちていました。 |

バウのビルジが結構溜まっていました。 |

さらにもしやと思ってシート下のハッチを開けてみると、シートを固定するボルトの周囲から水が入り、バケツなどに水が溜まっていました。さらにキャビンの階段の下も見てみると、お、ここにも雨水が溜まっていますが、ビルジポンプでくみ出せるほどの量ではありません。灯油ポンプを使ってバケツ3杯くみ出しました。

そうこうしているうちに雨が降り出しました。今日はここまでにして帰るとしましょう。それにしてもオーニングって、見た目以上にしっかり雨を防いでいたのですね。

話は9月の半ばに遡ります。

船仲間から、「レーダーが壊れたのだが直してくれないだろうか」という相談が持ち込まれました。いくらその前に電子レンジを直したことがあるからといっても、あれは単に温度センサーの配線が切れていただけのこと。マグネトロンがらみの不具合ならこれは直せません。聞いてみるとマリーナに修理を依頼して、そこからヤマハに持ち込まれたものの開けてみただけで部品もなくて修理不能と突き返されたのだそうです。そうはいわれても新品をセットで買えば50万円位するものですから、ダメもとで直せそうかどうか見るだけ見させてもらいましょうと送ってもらいました。

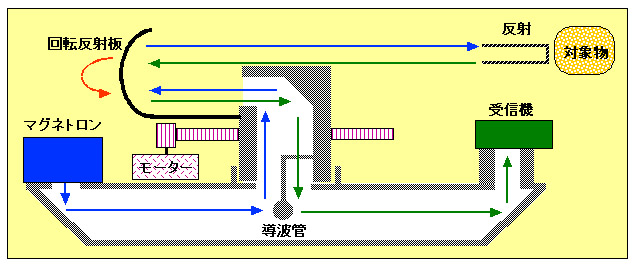

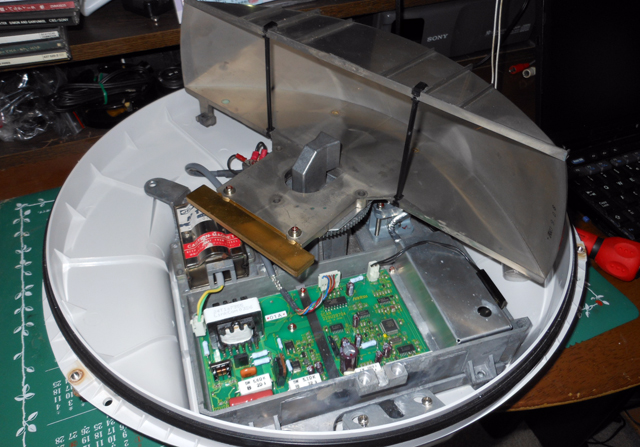

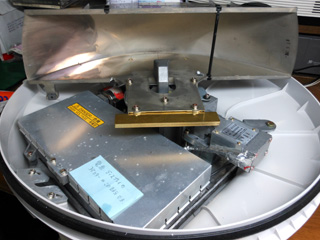

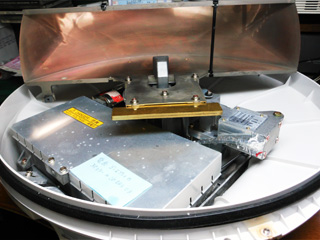

送られてき た箱を開けてみると、でてきたのはKODEN製のレーダードームです。ディスプレイのほうは多分大丈夫ですが、電波の送受信が出来ていないようなのです。実は私、レーダードームの中を見るのは初めてなのです。興味半分でカバーを開けてみると・・・ほう、こうなっているのか。モーターで回転する反射板みたいなアンテナの中心に鳥のくちばしみたいなものがあります。ここから電波が出入りするわけですね。そして右と左に見える金属の箱、これは左の赤いシールが貼ってあるほうが電波を発生させるマグネトロンで、右の細長いほうが目標に当たって跳ね返ってきた電波を受ける受信機です。そして手前の基板はマグネトロンのドライバーと受信信号の増幅器ですね。さらに隠れて見えませんがマグネトロンと受信機をつなぐ電波の通路である導波管が下の方にあるはずです。これらをまとめると、レーダードームは下の絵のような構造になっているわけです。

た箱を開けてみると、でてきたのはKODEN製のレーダードームです。ディスプレイのほうは多分大丈夫ですが、電波の送受信が出来ていないようなのです。実は私、レーダードームの中を見るのは初めてなのです。興味半分でカバーを開けてみると・・・ほう、こうなっているのか。モーターで回転する反射板みたいなアンテナの中心に鳥のくちばしみたいなものがあります。ここから電波が出入りするわけですね。そして右と左に見える金属の箱、これは左の赤いシールが貼ってあるほうが電波を発生させるマグネトロンで、右の細長いほうが目標に当たって跳ね返ってきた電波を受ける受信機です。そして手前の基板はマグネトロンのドライバーと受信信号の増幅器ですね。さらに隠れて見えませんがマグネトロンと受信機をつなぐ電波の通路である導波管が下の方にあるはずです。これらをまとめると、レーダードームは下の絵のような構造になっているわけです。

つまりマグネトロンで発生したパルス状の電波は、導波管を通ってボールで反射して上に向きを変え反射板で遠くまで送り出されます。そして船や陸に反射して戻って来た電波は今度は導波管の反対側に導かれて受信機に入るのです。

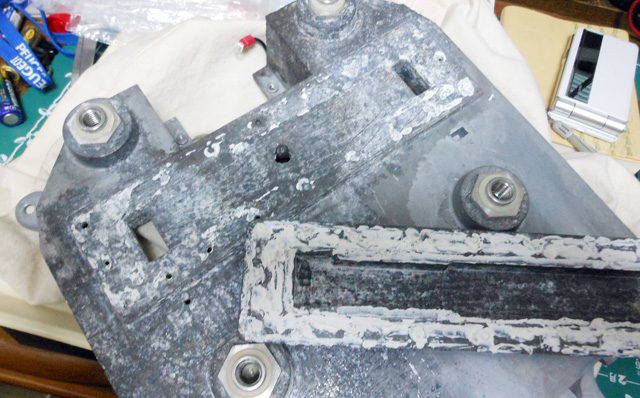

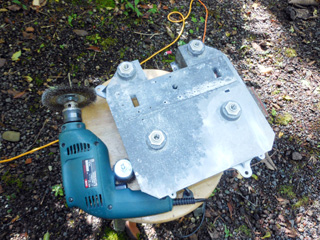

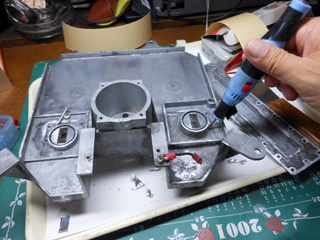

分解して見て行くと、まず基板はきれいで焼けたりショートや断線しているところはありません。それよりも深刻なのはアルミダイキャストのハウジングの腐蝕です。真っ白に粉を吹いてアルミも膨らんでグズグズに腐っていて、割れているところもあります。これでも友人がひととおりブラシなどで磨いたそうですが、問題なのは導波管の部分です。ここが腐蝕して凸凹になっていると電波が乱反射して出て行かず、戻って来た電波も受信できません。まずは修理の手始めとして腐蝕部分を削り落として地肌を出すことにしましょう。グラインダーで削り、電気ドリルに金属ブラシをつけて磨きます。それでも腐蝕のすすんだところは穴が開いてクレーターだらけになっています。これをエポキシ樹脂にアルミ粉を混ぜたもので穴を埋めて平滑な表面を作ります。

レーダードームを分解します。 |

|

基板はきれいで腐蝕もありません。 |

う〜む、ハウジングの腐蝕がひどいですね。 |

白く見えるのは塩の固まりです。 |

右の細長い部分が導波管、リベットが腐っています。 |

こちらはマグネトロン側。電波が穴から入ります。 |

こっちが受信側。穴の中が凸凹です。 |

導波管のカバーを外してみました。中は塩でどす黒く腐蝕してボロボロになっています。 |

|

まずは全体の腐蝕を金属ブラシで磨いて落とします。 |

導波管のカバーはグラインダーで削ります。 |

導波管のカバーの裏面を磨きました。 |

磨いてきれいにはなりましたが・・・ |

きれいな球状になっていないのが気になります。でもこれ以上削ると小さくなってしまいます。 |

|

この面が導波管の天井になります。それにしても穴だらけですごい表面の荒れ方ですね。 |

|

腐蝕を落としましたが、この凸凹の面では到底電波がちゃんと通るとは思えません。 |

|

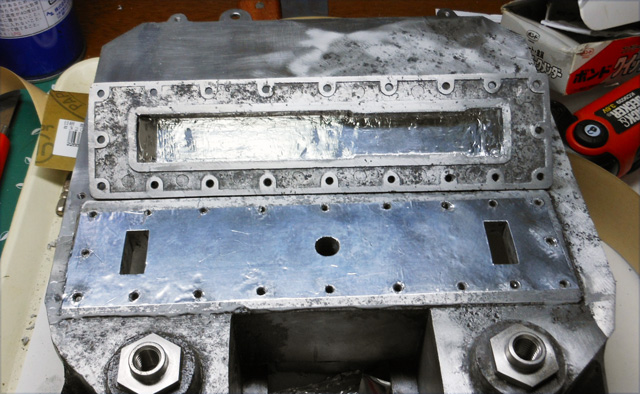

次は導波管の内側の表面の整形です。削って表面を作ると寸法が変わってインピーダンスも変化します。そこで削った分を補正するように厚さ0.1ミリのアルミの薄板を貼り付けて平滑な壁をや溝を作りました。このカバーは元はリベット止めされていましたが、あとでやり直すことも考えてボルトナットで固定しました。

さて、ここからは組み立ての作業です。慎重に元の状態に復元するのですが、反射板がやけにくすんでいるのが気になりました。端をコンパウンドで磨いてみると、銅メッキの輝く鏡面があらわれました。うん、こうでなくちゃ!

細部の塩もリューターで削り落とします。 |

導波管の壁にアルミの薄板を貼り付けます。 |

はみ出た部分はカッターで切ります。 |

3面を修正してきれいな溝に出来ました。 |

上のカバーをかぶせて固定すれば導波管が出来上がります。 |

|

20本のボルトナットで固定します。 |

取り外した部品を元に戻して行きます。 |

反射板がくすんでいましたが、磨いたらこのとおり。 |

コンパウンドで全面をきれいに磨きました。 |

一応これで修理は完了です。出来る限りのことはすべてやったつもりです。基板やディスプレイに問題がなくて腐蝕で電波が遮られていたのであればこれで復活するかも知れません。そうなればいいですね。

梱包して仲間に送り返して結果を楽しみに待つとしましょう。

台風も過ぎたので、船の様子を見に行きました。今回はちゃんとオーニングがあるので、全く被害はありません。しかし放置しておいたシートの中の水は全然乾いていません。

とりあえずシートを外して自宅に持ち帰ってきました。シートをベランダにおいて足で踏みつけるとビュッと勢いよく水が出てきます。

水を吸える掃除機で吸い出せないか?

気長に何度も讃岐うどんみたいに踏みつけるか?

板で挟んで万力で押さえつけてみるか?

チャックがついていれば、スポンジを出せるのに・・・・・とあちこちひっくり返して撫で回していると、周りの飾りベルトを止めてある、ホッチキスの針がみつかりました。なんだ、これで止めてあるのか!

はい、我が家にはタッカーがあるのです。 タッカーとはホッチキスの親分みたいなもので、コの字型の針を打ち込んでビニールレザーを固定する道具です。私はこれをデッキのシートの補修のために買って持っています。

さっそくニッパーとスクレーパーで針を1本ずつ外し始めました。ほとんど隙間なくめったやたらと針が打ってあります。お、この針、ステンレスだ、やっぱりね。

半分外して中のスポンジを引き出そうとすると・・・なに?スポンジは両脇、背中、腰と4つに分かれていて、しかもカバーは各セクションごとに背板に固定してあるのです。

つまりセクションごとにスポンジは袋状のシートカバーに包まれていて、動かないようになっているのですね。へえ〜ずいぶん凝った作りですね。

結局ほとんどの針を外して水が滴るスポンジを取り出すことが出来ました。

あとはこれを干すだけです。ちなみに背板は塗装してあって、わずかに隅が濡れているだけでした。これが合板でブカブカになって腐ることが一番恐れていたことでしたが、これで安心です。

クッションを踏みつけると、水が噴き出してきます。 |

あ、この飾りベルトはタッカーで止めてある! |

ベルトをはがしてみると、シート生地もタッカーで止められていました。これならばはがせますね! |

|

へらを使って少しずつはがしていきます。 |

これだけめくってもスポンジが出てきません。 |

ようやくひとつ、でてきました。なんとブロックごとに袋になっていました。 |

|

その上、仕切りごとに底板に固定されています。 |

引き出したスポンジは日陰で風に当てます。 |

シートのアルミ製ヒンジがさびてザラザラです。 |

金属ブラシできれいに磨いて塗装しましょう。 |

2013年11月15日 シート屋その2

天気の良い日は外に出しておくようにして約3週間、さしものスポンジも乾きました。

次はもとのようにシートに組み込む作業です。

その前に飾りベルトを洗っておくのを忘れました。縫い目にしっかりとホコリや汚れがしみ込んでいるので、洗面台で洗剤とブラシでゴシゴシこすりました。そのまま浴室にぶら下げておいて乾燥させます。スポンジをカバーのなかに押し込んで・・・カバーの裾を押さえておいてタッカーで固定していきます。パチンパチン、軽快に作業は進みます。外すよりこっちの方がずっと面白いですね。

全部のスポンジを入れてタッカーで固定し終わったら、上から飾りベルトを巻き付けて固定して釘のあとを隠します。最後に塗装したヒンジでクッションとバックレストを組み付ければ、シートの復元は完了です。

周りの飾りベルトを洗面台で洗っています。 |

そのまま風呂場で乾燥させます。 |

スポンジをギュッとカバーの中に押し込んで・・ |

すかさずタッカーで下を止めていきます。 |

固定終了。この上に飾りベルトを付けます。 |

シートヒンジをねじで固定します。 |

ジャーン、シートの復活です。 |

さびてザラザラだったヒンジもきれいになりました。 |

さて、あとはこれを船に取り付けるだけです。いつ行こうかなあ・・・