*My boat life 2016

・ボートショー・ディスビキャップ交換

・船の掃除

・プラグ掃除

・キャブレター掃除

・燃料フィルター掃除

・スターターが回らない

・電源ケーブル交換

・再びキャブ掃除

・キャブレター分解

・まさかのプラグ不良!

・プラグ交換そして復活!

・お待たせの三番瀬!

・大島で鯛釣り!

・HDDナビの取り付け

・戸田の花火

2016年3月4日 ボートショー

このところボート日記はボートショーが最初のトピックになってしまっています。

ところが、今年はついにどこからもチケットが贈られてきませんでした。もうボートショーもおしまいか・・・・・別にチケット代を払うのが嫌なのではなく、昔のように仲間と一緒に船を見て、そのあと宴会でワイワイボート談義という楽しみがないとあっては一人で出かけても寂しいだけです。だったらもういかなくてもいいやという気にもなろうというものです。

そうしたら、直前になって「Keyさん、実は仕事でボートショーに行くのですが、初めてなので案内してもらえませんか?もちろんチケットはこちらで手配します。」という話が友人から持ち込まれました。二つ返事でオーケーをして当日、みなとみらい駅で待ち合わせをすることになったわけであります。

というわけで2016年もボートショーから始まります。まずは一番大きなブースを出しているヤマハから見て行きましょう。今年もでかいのが出ていますね。特に面白かったのがジェット推進のインフレータブルハルの救助用ボートです。これなら岩場でも浅瀬でもそして浮遊物がプカプカしている海域でも救難活動が可能です。さて、トヨタは?おやあ、ポーナムと言えばアルミハルでしたがもうアルミを止めちゃったんですか?なんでもアルミとFRPとカーボンを層にして重ねたハイブリッドハルというそうで、ドライブもヤンマーとのコラボなのだそうです。さらに用品を見ていくと、とあるアメリカ製のケミカルが目に留まりました。その名もずばり「MILDEW STAIN REMOVER」といって、ビニールレザーに染み付いたカビを強力に除去してくれるそうです。そう、あれですよ、トリニティのコクピットの天井のシミ!毎年苦労してカビキラーで落としていますが、これは良いかもしれませんね。早速お買い上げ〜

ヤマハのブースにやってきました。 |

今はこういうカラーハルがおしゃれなんですね。 |

船外機もおしゃれな色になりましたね。 |

なんともカラフルになりました。 |

このフロートは面白いじゃないですか。 |

これ、ジェット推進の救助艇ですって。 |

こんな大きなフェンダーがあるんですね。 |

こちらはアメリカ製の強力カビ取り剤です。 |

さて、今年はどんなボートライフになるのでしょうか。そろそろ暖かくなってきますから、冬の間に汚れた船の掃除もしなければいけません。

去年発生した、エンジンが3000回転以上吹けない不具合は、イグニッションコイルを交換して直ったはずでした。事実、海ほたるを往復してまったく問題がなかったのです。

ところが、1月の半ばに仲間に船を貸したのですが、そのときに前とまったく同じ不具合が起きたと言うのです。3000回転以上では失火状態で、排気ガスがガソリン臭かったとか。

高負荷で失火するというのは、どう考えても高電圧のリークしかありません。無負荷では5000回転まで吹けるのに、負荷がかかるとシリンダー内よりももっと流れやすいところを見つけて高電圧がリークするために、プラグで火が飛ばないのです。

となると、前回交換しなかったディストリビューターキャップが怪しいですね。ネットで部品を調べてネオネットマリンに注文しました。その部品が到着したので、早速交換してテストしてみなくてはいけません。

ところで、これまで桟橋への脚として2003年以来活躍したチョイノリですが、ついに昨年冬からパワーダウンしてしかもチョークを引いていないとアイドリングが維持できなくなったのです。当初はキャブレターの詰まりだろうと考えて、完全にオーバーホールをしたのですが改善しません。それで一時はエンジンの載せ代えも検討したのですが、それで走るようになってもあの遅さはそのままなわけなのですね。ということで13年間も乗ったこともあり、バイクを入れ替えることにしました。近所のバイク屋で見たホンダのTACTがよさそうです。50ccなのになんと水冷エンジンだと言うのです。その上ヘッドライトはH4ハロゲンバルブ使用です。今のゲンチャリってすごいのですねぇ。

さて、ディスビキャップを交換して船を走らせてみましょう。水面が開けたところでスロットルを開けてみます。2000回転、2500回転、3000回転、3000回転?あれれ?吹けない・・・フルスロットルでも回転は同じです。だめかあ。

これが桟橋への新しい交通手段のホンダタクトです。チョイノリは13年も乗ったのですね。 |

|

ワンコリードが落ちて水面に浮いていました。 |

反対側も同じありさまです。 |

時計は止まっているし、クモの巣も張っています。冬の間のほったらかしの結果です。 |

|

これが新品のディストリビューターキャップです。 |

プラグコードを外してキャップを交換します。 |

右が新品のキャップです。さすがにピカピカですね。 |

|

各シリンダーの接点には緑色のカスが付いていますね。 |

|

試運転のために川を下っています。 |

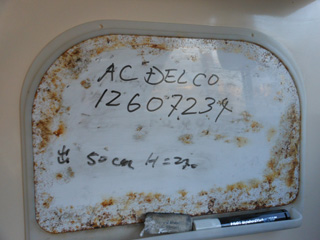

念のためにプラグの品番をメモしておきました。 |

では桟橋に帰り ましょう。

ましょう。

操船していて、ドライブのチルトアップが出来ないことに気がつきました。ポンプのリレーの端子に直接12Vをかけるとカチンと音がしてポンプが回りますから、リレーは正常です。となるとスイッチからリレーまでの配線に問題がありそうです。

桟橋に戻ったのは4時半。気温も下がってきました。チルトの修理は掃除とともに次回やることにしましょう。

さあ、春の定番作業の掃除です。

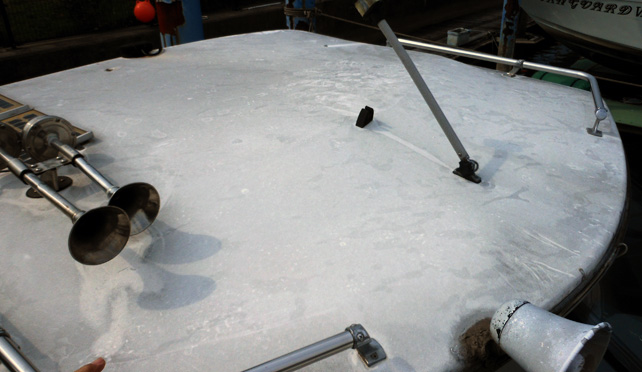

冬の間にかぶった煤煙がぽつぽつと丸く点になって船体にこびりついています。水で流しただけでは落ちないので、スポンジとかブラシでこすり落とす必要があります。高圧洗浄でも良いのですが、なにしろ消費電力が1000Wもあるのでバッテリーが10分しかたないのです。発電機があれば良いのですけどね。そういうことで役に立つのはデッキブラシですが、ホースで水を流しながらやる方が効果的なのでホースをつなぐことが出来るデッキブラシを今年は買うことにしました。

ああ、いいですね、どんどん作業がはかどります。デッキ部分10分くらいできれいにすることが出来ました。続いて前のほうです。一番汚れているコクピットのルーフもデッキブラシを伸ばしてゴシゴシ洗いながら水で流していきます。同様にバウもきれいにして、水洗いは終了。

次はコクピット。天井のビニールレザーはカビのシミが全体に広がっています。ここでボートショーで買ったアメリカ製のカビ取り剤を試してみましょう。シュッと吹き付けてスポンジで拭いてみると・・・・あら、すごい!きれいに取れます。吹き付けたあとはすぐに外に逃げないといけませんが、効果は抜群のようです。すぐに天井はきれいになりました。続いてシートもきれいにして拭き掃除はおしまい。最後はガラスをきれいにして掃除は終了です。おっと、水タンクがほぼ空になっています。近くの公園までバイクで行って20リッターの水を汲んできて船内に運び込み、本日の作業は終了!

これが今年の新兵器です。水を流せるデッキブラシ、1990円なり。 |

|

こちらにポンプからの水のホースを差し込みます。 |

3種類のうちブラシの硬いものを選びました。 |

コクピットのルーフです。ススで真っ黒になっていますね。 |

|

キャビンのルーフもバウもこれだけ汚れていました。 |

|

横のパネルの汚れを落とすのは一苦労です。 |

|

ホースをつないでポンプを始動させたら、デッキブラシから水が出てきました。 |

|

見てください、右は洗浄前のルーフです。 |

すっかりきれいになりました。 |

この違い、すごいでしょう?。しかもブラシから水が流れるので効率が良いのです。 |

|

スターンもコケが生えて汚くなっていました。 |

きれいにすることが出来ました。 |

つぎは天井のカビに挑みます。はたしてアメリカのカビ取り剤は効くのでしょうか? |

|

この黒いのが全部カビなのです。 |

こちらも全面に広がっています。 |

カビ取り剤をスプレーしてスポンジで拭き取ったらこの通り。効果抜群です。 |

|

窓ガラスを拭きました。すっきりしました。 |

|

さて、これで掃除は終わりました。見るからにきれいになりましたね。 |

|

清水を20リッター補給しておきます。 |

インジケーターのレベルが上がりました。 |

さて、これで船はきれいになりました。あとはエンジンさえ正常になればシーズン入りの準備は整うわけですが・・・・さて、花見の前に修理出来るのでしょうか?

今日はチルトの故障原因を調べ、プラグをもう一度チェックします。

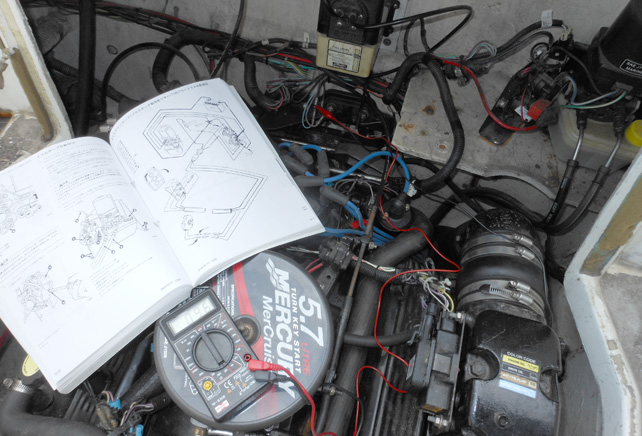

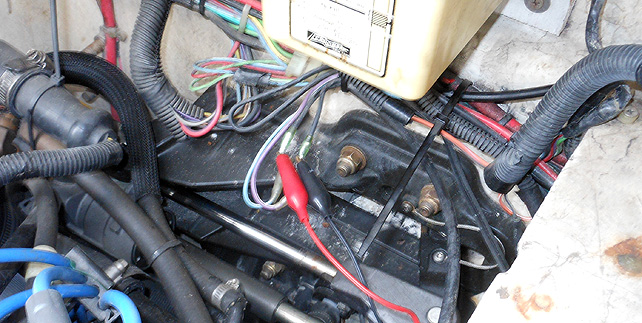

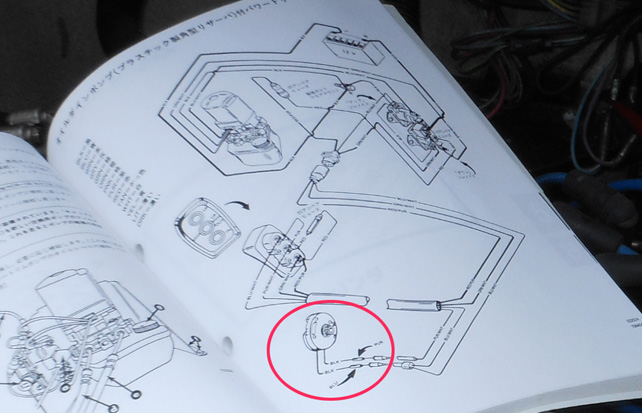

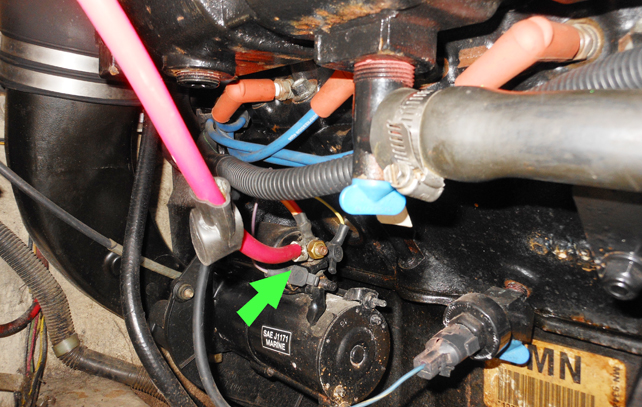

最初にチルトのチェック。マニュアルを見たら配線図がありました。これはありがたいですね。まずドライブを一番上まで上げる「トレーラー」ボタンでは動き、チルトを下げる「ダウン」も正常ですから、リレーもポンプも問題ありません。そして「アップ」だけ動かないのですから、まず考えられるのはスイッチの不良です。こういうときにひとりだと不便ですね。スイッチを押した状態でテープで止めて固定し、スターンの配線のところでテスターで調べます。おや、導通がありますね。スイッチではないとすると・・・まてよ、トレーラースイッチからの電源とアップスイッチからの電源の違いは・・・アップの電源はドライブが数度動いたらそこで切れますよね?そうか、リミットスイッチだ!つまりドライブに付いているスイッチがあって、ドライブが少し動いたら回路を切っているのですが、それが切れたままになっているわけです。はたして、リミットスイッチの導通を見るとドライブが一番降りているのにありません。これで原因判明。リミットスイッチには上架しないとアクセスできないので、潮干狩りのときに見てみることにします。

マークルーザーのドライブのマニュアルにチルトポンプの回路図がありました。 |

|

リモコンのトレーラーボタンでは動くのにアップボタンでは動きません。 |

|

ワニ口ではさんでいる2本の黒い線がドライブのリミットスイッチに行く配線です。 |

|

丸で囲んだパーツがドライブに取り付けられているリミットスイッチです。 |

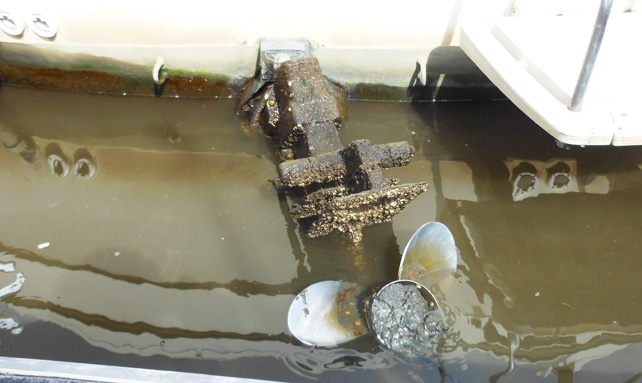

ところでチルトアップしたドライブを見てみると、びっしりと小さなフジツボガ着いています。これを落としておきましょう。前のほうは潮干狩りでドライブが露出したときじゃないと出来ませんが、桟橋から出来る部分だけでもきれいにしておきましょう。

うは、白いのが全部フジツボです。デッキブラシで掻き落としましょう。 |

|

桟橋から掃除をするのです。 |

何とかきれいに出来ました。 |

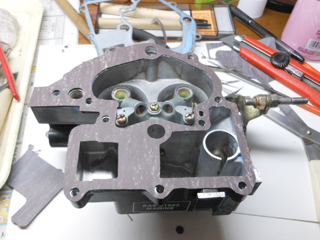

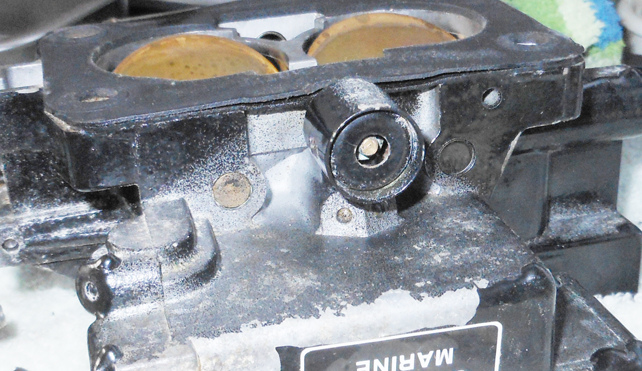

さて、メカニックの仲間が応援に来てくれました。プラグを外してチェックします。去年、プラグを調べましたがその後の状態を見てみようと思ったのです。やはりきれいに焼けているのが各バンクに1-2本あって、くすぶっているのもありますね。全部をきれいに掃除して試運転してみます。アイドリングが安定しません。そして回転を上げてみると2500回転で頭打ちです。あれま、前よりさらに悪くなってしまいました。大体、アイドリングが安定しないのもおかしいですね。これはキャブを掃除してみるよりなさそうです。

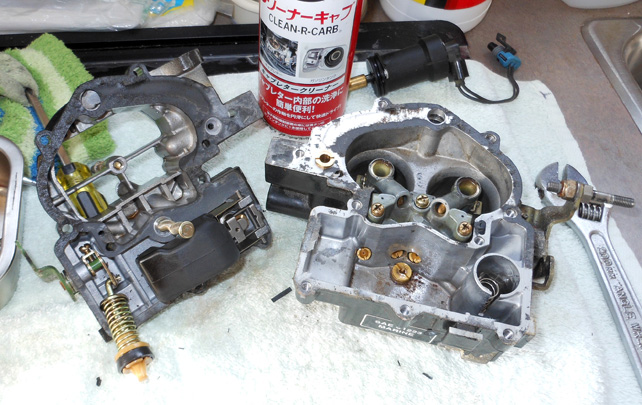

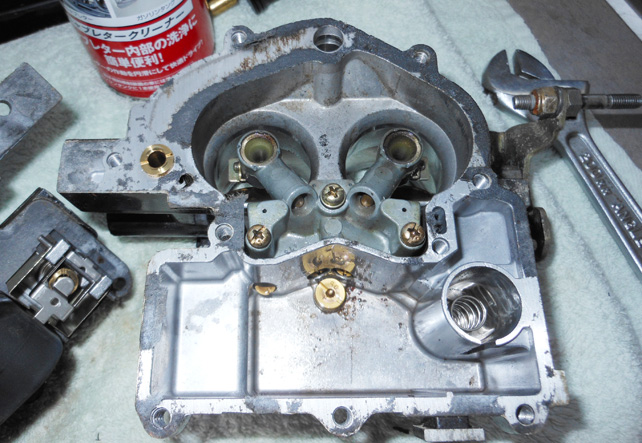

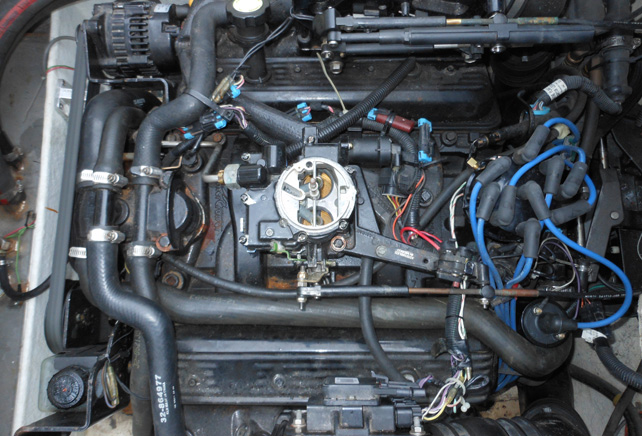

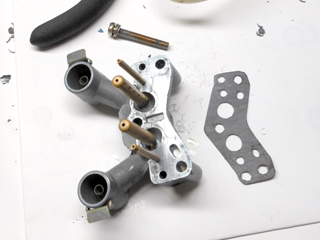

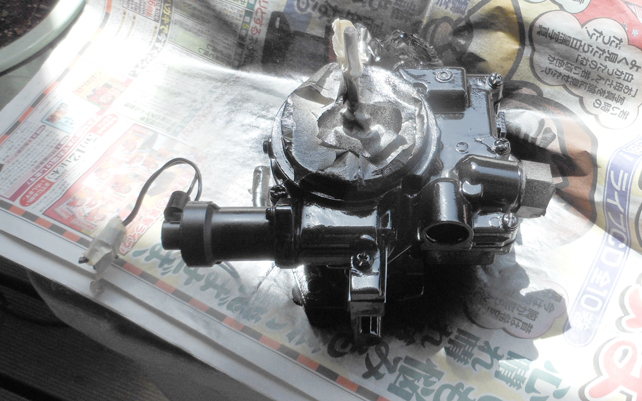

今日はキャブレターを取り外して分解します。

以前にキャブを調べようとして、スパナでは燃料パイプのフレアナットが緩まなくて角を舐めてしまったことがあるのです。このエンジンはメキシコでアッセンブルされたのですが、どこもかしこも目一杯締め付けてあるようですね。とにかくKTCのスパナの口が開いてしまうくらい固いし、かといってインチのフレアナットレンチは高そうなので途中でドイトに寄って水道工事用のパイプレンチを買ってきました。さすがのナットもパイプレンチにはあっけなく降伏、無事キャブレターを外すことができました。

さて、キャブレターを開けてみましたが、フィルターはきれいでした。チャンバーに錆びカスが少しあるだけです。ジェットの穴をクリーナーで念入りに掃除して組み直しました。

これがスパナでは緩まない問題のナットです。 |

なんとかキャブレターを取り外しました。 |

キャブレターを分解しました。 |

|

チャンバー内に茶色いカスみたいなものが少しありますが、全体としてはきれいです。 |

|

入り口の燃料フィルターは全然汚れていません。 |

バタフライの周りもきれいなものです。 |

これがスロー調整ネジです。 |

カバーのせいで特殊工具がないと回せません。 |

フロートの位置も正常範囲です。 |

液体パッキンを塗って組み立てます。 |

エンジンを始動しましたが、ハンチングが収まりません。どうして? |

|

さて、これでキャブレターはきれいになりました。早速元に戻してエンジンをかけてみたのですが、アイドリングでハンチングするのは変わりません。キャブレターが原因ではないとすると、一体どうなっちゃったのでしょうね?

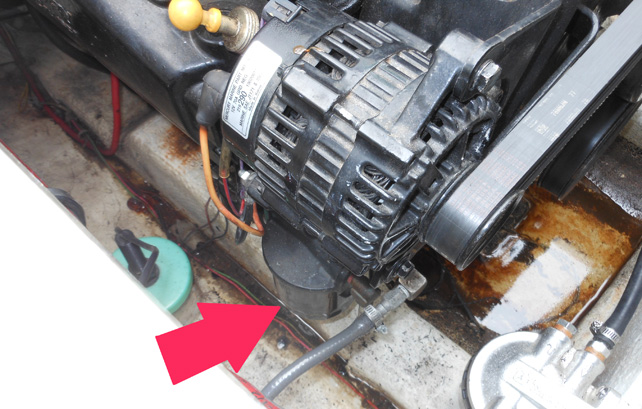

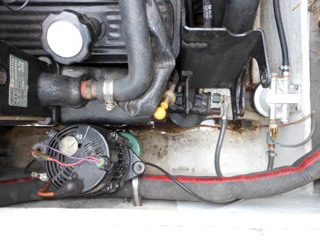

今日は燃料フィルターを取り外して調べてみます。

燃料タンクからは大きな油水分離型のフィルターをつけてあるのでエンジンの燃料フィルターはきれいだと思いますが、念のために調べてみようというわけです。以前、オイル交換をKENマリンサービスに依頼したら、フィルターが外れなくて苦労したという話がありましたが、この燃料フィルターも固く締まっていてフィルターレンチをかけてもびくともしません。到底腕では回せないのでバールでこじろうと思いますが、うまくアクセスできません。そこでオルタネーターを外すことにしました。こうしてフィルターレンチをかけて、ハンドルをバールで回したらようやくフィルターが緩みました。やれやれ。

さて、こうして外れた燃料フィルターでしたが、中をバットにあけてみるとガソリンはきれいでした。茶色いカスが少しありますが、水分は溜まっていませんでした。

オルタネーターの下にあるのが燃料フィルターです。これが固くてぜんぜん緩みません。 |

|

オルタネーターを脇に寄せました。 |

これでフィルターカートリッジにアクセスできます。 |

カスが少しありますが、心配した(期待した?)ような水はぜんぜん溜まっていませんでした。 |

|

正直、燃料フィルターは大丈夫だろうと思っていましたが、もしや・・というかこれであってくれたら安心できるのに、依然として原因は不明のままです。さて、後はなにをしたら良いのでしょうか?KENマリンさんに相談してみようかしら・・・

4月20日 スターターが回らない

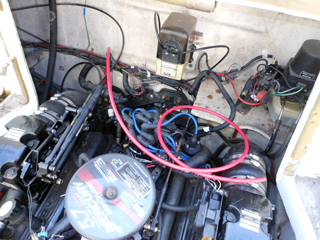

今日もエンジンを調べに船に行ってみました。

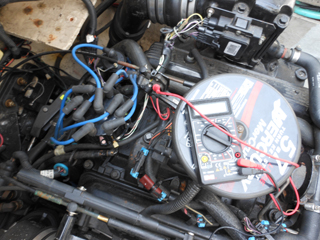

エンジンをかけようとイグニッションキーを回しても、セルモーターが回りません。あれっと思って見ると、メーターの針がまったく動きませんし、流量計も電源が入っていません。つまり、メーターパネルに電源が来ていないということです。

バッテリーが上がった?二つとも?早速テスターで調べるとちゃんと二つとも12.7Vあります。ということはあのヒューズが飛んだかな・・・いや、大丈夫。順に回路を調べていくとバッテリーとスターターモーターをつなぐ太いケーブルがズルッと抜けてきました。断面を見ると何十本もある細い髪の毛のような銅線が黒く腐食して切れています。

イグニッションオンなのに電源が来ていません。 |

50Aのブレーカーにも電源が来ていません。 |

スターターへのケーブルが抜けてきました。 |

端子のカシメ部分で断線していました。 |

端子をカシメ直せば良いかと思って被覆をむいてみたところ、銅の芯線の表面が完全に酸化しています。これはケーブルも交換しなければいけませんね。

秋葉原に行って22スクエアのケーブルを3メーター買ってきました。

圧着端子は10ミリの22スクエア用ですが、手持ちの圧着工具は8スクエアくらいまでですかね、カシメることが出来ません。そこで知り合いの自動車整備工場からカシメる工具を借りてきました。

圧着端子は10ミリ穴の22スクエア用です。 |

この圧着工具では22スケはカシメられません。 |

整備工場から工具を借りてきました。 |

黒いボルトをスパナで回して圧着します。 |

スターターモーターの端子にケーブルの一端を接続しました。 |

|

ケーブルの長さを合わせて切ります。 ケーブルの長さを合わせて切ります。 |

|

エンジンの後ろをスターンのハーネスに沿ってバッテリーまで引き回します。 |

|

切り替えスイッチのセンターに接続します。 |

こちらも圧着端子を取り付けます。 |

しっかりと圧着できました。 |

切り替えスイッチを固定して作業完了です。 |

さて、これでエンジンがかかるはずです。

イグニッションキーを回すとセルモーターが勢いよく回って無事に始動しました。ところがいったん切って工具などを片付けてからもう一度かけようとすると全然かからないのです。プラグがかぶった?しばらく放置してみることにして、その間に知り合いの整備工場まで工具を返しに行って、ついでにタイミングライトを借りてきました。イグニッションコイルからディストリビューターへの高圧ケーブル、ディストリビューターから各プラグへのケーブルとも全てピカピカとライトが点灯しました。ということは点火系は問題なし。

そうなると・・・どうも前回分解して液体パッキンで組んだキャブレターに不安が残りますね。もう一回分解してみようと取り外しにかかったところでスパナを取り落としてしまい、それがマニホールドの隙間からエンジンの下に入ってしまいました。うひゃ、これは大変だ。なにか引っ張り出すための工具を用意して次回にやりましょう。

5月5日 再びキャブ掃除

キャブレターを外しに船に行ってきました。

エル字型のバールをエンジンの下に差し込んでスパナをかき出して回収。ようやくキャブを外して自宅に持ち帰りました。実は前回船内でキャブを分解したときに、ガスケットはそのままで液体パッキンを塗って組んでしまいましたが、今回はちゃんとガスケットを交換しようと思うので細かい作業をするからです。

5月7日 キャブレター分解

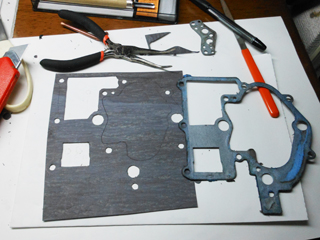

ガスケットは純正パーツを使うと楽なのですが、入手に時間がかかるうえかなり高価です。そこで汎用のガスケット紙を自分で切り抜くことにして、ネットで入手しました。

前回外せなかったジェットも外して完全に掃除したあと、ガスケットを作成します。オリジナルから型取りをして穴は彫刻刀で切り抜きます。

前回、ロックカバーが付いているので手が付けられなかったスロー調整のスクリューは、銅のパイプを加工してスクリューを回すレンチを作成して外しました。これも締めこんで規定の1回と1/4回転戻しておきます。

キャブレターを分解しました。青く見えるのが液体パッキンです。 |

|

アマゾンで購入した汎用ガスケット紙です。 |

元のガスケットをなぞって型取りをします。 |

丸い穴は彫刻刀を使って切り抜きます。 |

ノズル部分のガスケットが出来ました。 |

続いてハウジングのガスケットを作成します。 |

ぴったりと合うガスケットができました。 |

これがスロー調整のスクリューです。カバーが付いていて専用工具がないと回せません。 |

|

スクリューとカバーが一体となっています。 |

銅パイプを加工してネジを回すレンチを作成。 |

仕上げに塗装をしておきましょう。 |

|

これでキャブレターはばっちりでしょう。ところどころ塗装がはがれているので仕上げに全体を黒いラッカーで塗装しておきます。

キャブレターを取り付けに船に行ってきました。

風が強いですね。そして今日は大潮です。午後1時半ごろに桟橋についてみるとびっくり。これまでに川底が見えていたことはありますが、ここまで水が引いているのは初めてです。まあ、とにもかくにもキャブレターを取り付けてしまいましょう。今の状態ではエンジンはかけられませんがもう少し待てば水位が上がりますからね。

さて、キャブレターは取り付けましたし、船も完全に水に浮きました。ではエンジンを始動・・・・・しません。ちゃんとクランキングして、ガソリンも出ているのにたまにパスンパスンと初爆はあるのですが、まったくかかりません。ということはやはりキャブレターに問題はなかった?だって点火回路は前にチェックして大丈夫なはずですし・・・・まてよ、もしかしてプラグ自体の不良とか?イリジウムがそんなに早く駄目になるはずはないんですけどねえ。

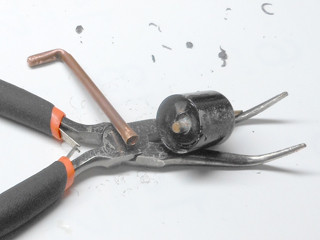

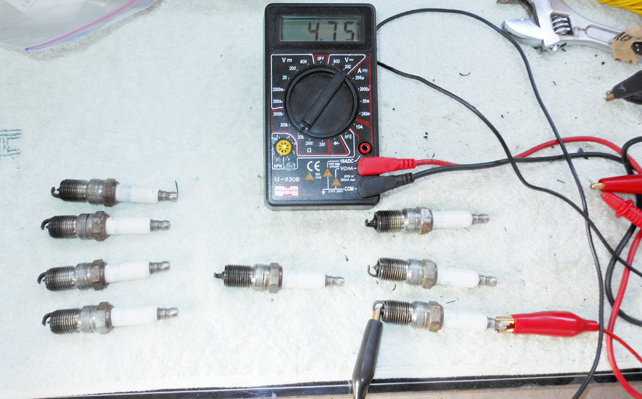

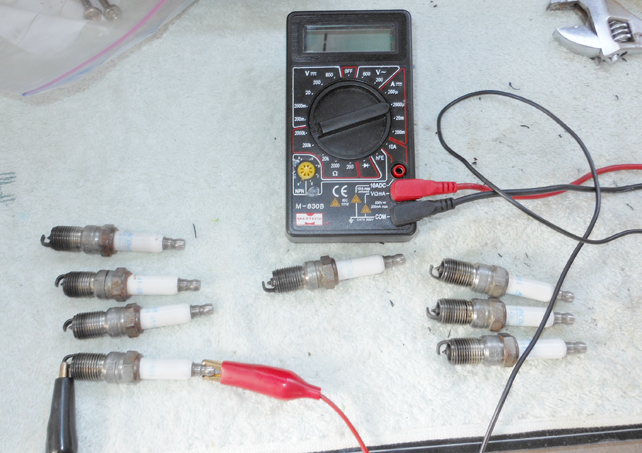

む〜どのプラグもカーボンが付いていますね。きれいに褐色に焼けているのがひとつもないというのも変です。念のためにテスターで抵抗を測ってみると、あれれ、端子と中心電極に導通がない???抵抗入りプラグですから数キロオームあってしかるべきじゃないですか?プラグを全部外して調べてみたところ、4.8キロオーム前後が3本、170キロオームが1本、導通なしが4本もありました。これは驚きです。8本のうち5本がNGですって?そりゃエンジンかからないわけですわ。

うひゃあ、完全に川底が出ています。 |

ここまで水が引いたのは初めてです。 |

キャブレターを取り付けました。さあ、これでエンジンがかかるかな? |

|

この3本は中心電極の抵抗が4.75キロオームです。これは抵抗入りなので正常な値です。 |

|

こちらの4本はまったく導通がありません。どうなっちゃったの? |

|

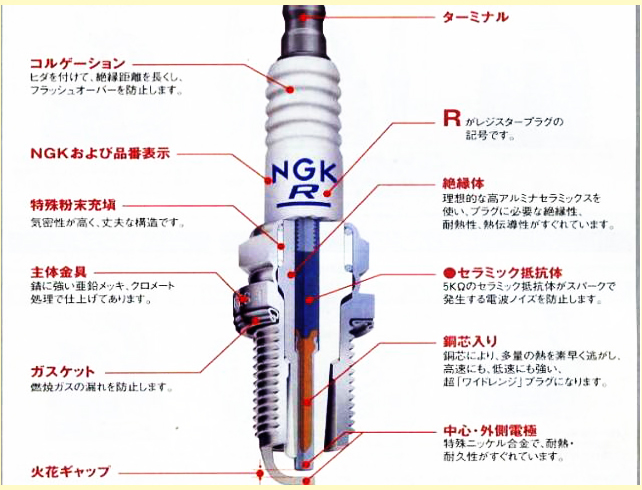

これが原因か!考えてみれば最初は航走時に3000回転以上吹けないというものでした。それが出たり出なかったりしました。あれこれ調べてイグニッションコイルを交換して、てっきり直ったと思っていたのが1月に再発して、それ以降は常時発生するようになりました。さらには2500回転以上回らなくなり、アイドリングが不調になり、ついには始動不良となりました。こういう風にどんどん症状が悪くなったのは順にプラグが死んでいったからと考えれば説明が付きます。プラグの構造はこのようになっていますから、導通がないということは抵抗体の上下いずれかで接触がなくなったのでしょう。(NGKの説明図を借用しました)

実は最初に不具合が起きたときに 、プラグを交換しようとしたことがあるのです。しかしマニュアルを見ると互換品はNGKの普通のプラグでした。純正で付いていたのがイリジウムだったので、イリジウムを普通のプラグに変えるよりはまだ電極もきれいだからそのまま使い続けるほうがいいだろうと考えて、交換しなかったのです。それ以来、まさかプラグで火が飛んでいないとは思わず、高圧ケーブルまでしかチェックしていませんでした。そうなのです、点火系の点検というと高圧ケーブルの断線チェックまではあってもプラグの導通は調べないのです。プラグというのは汚れや電極の磨耗など「目視」で良否を判断するのが普通です。まさかプラグの内部で断線とはねえ・・・・なまじクルマ屋としての知識があだになったというべきでしょうか。久々にやっちゃいましたねぇ。

、プラグを交換しようとしたことがあるのです。しかしマニュアルを見ると互換品はNGKの普通のプラグでした。純正で付いていたのがイリジウムだったので、イリジウムを普通のプラグに変えるよりはまだ電極もきれいだからそのまま使い続けるほうがいいだろうと考えて、交換しなかったのです。それ以来、まさかプラグで火が飛んでいないとは思わず、高圧ケーブルまでしかチェックしていませんでした。そうなのです、点火系の点検というと高圧ケーブルの断線チェックまではあってもプラグの導通は調べないのです。プラグというのは汚れや電極の磨耗など「目視」で良否を判断するのが普通です。まさかプラグの内部で断線とはねえ・・・・なまじクルマ屋としての知識があだになったというべきでしょうか。久々にやっちゃいましたねぇ。

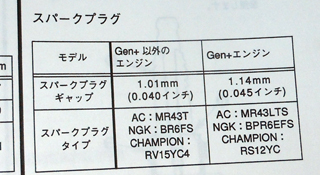

さて、こうなっては失敗を嘆いていても仕方がありません。とにかく全部のプラグを交換しましょう。現物のプラグはACデルコの41-993という品番です。12607234というGMの管理品番も付いています。これから互換品をネットで探してみると、NGKで1種、デンソーで3種類が該当しました。しかし、それらは輸出品のようで国内の製品一覧に載っていなかったり、ネットで買おうとしても海外のアマゾンのサイトしか出てこなかったりします。さらには互換品となっていても締め付けるところがテーパーでなかったりします。結局、デンソーのIT16というイリジウムプラグを選んで発注しました。1本810円でした。

さあ、これで本当に復活するのでしょうか?ここまで、長かったなあ・・・・

5月10日 プラグ到着

プラグは神戸から9日の午後に発送されました。そして10日の午後に地元の佐川の拠点から配送に回り、夜の6時に到着しました。早速開梱して調べてみました。座面テーパーよし、ねじ径14ミリ、ピッチ17.5ミリで寸法もOK。確かに互換性は大丈夫そうです。

アマゾンで購入したデンソーのプラグです。 |

元のプラグと比較してみました。 |

それにしても、アメリカのエンジンなのになんでプラグだけミリ規格なんでしょうね?使っているねじは全部インチサイズなのに・・・・

相変わらず風が強いですが、さわやかな日です。

デンソーのプラグをエンジンに取り付けます。ついでに高圧ケーブルも点検しておきます。

|

シリンダー

|

抵抗値

|

ケーブル長さ

|

mあたり抵抗値

|

|

1

|

13.5kΩ

|

88cm

|

15.3kΩ

|

|

2

|

11.9kΩ

|

83cm

|

14.3kΩ

|

|

3

|

10.2kΩ

|

78cm

|

13.1kΩ

|

|

4

|

7.6kΩ

|

68cm

|

11.2kΩ

|

|

5

|

9.6kΩ

|

65cm

|

14.7kΩ

|

|

6

|

7.9kΩ

|

63cm

|

12.5kΩ

|

|

7

|

8.7kΩ

|

55cm

|

15.8kΩ

|

|

8

|

6.8kΩ

|

45cm

|

15.1kΩ

|

| C | 4.1kΩ | 23cm | 17.8kΩ |

断線はしていませんが、高圧ケーブルはメーターあたり15kΩが標準ですから少しずれているのがありますね。近いうちに高圧ケーブルも交換しておこうと思います。

さて、エンジンを始動します。イグニッションキーを回すとクランキングが始まり、ほとんど瞬時にエンジンがかかりました。やった!!!

やはりプラグが原因でしたね。キャブレターを外していじったので、暖機をしてアイドリング回転数を調整します。そして試運転。開けたところでスロットルを開けると何のストレスも無く回転が上がり、すぐに滑走を始めました。うん、直ったわさ〜♪

水温が安定したところでアイドリング回転数を650回転に調整します。 |

|

スロットルを開けると、あっさりと滑走を開始しました。なはは、直ったぜぇ〜 |

|

はい、3500回転です。油圧ヨシ!水温ヨシ!燃料ヨシ!機関異常なし!!! |

いやあ、長い修理でした。特に点火系の不具合と最初から目をつけていたにもかかわらず、点火プラグという最終的な原因にまで追い込めなかったのが悔やまれます。

エンジンのアワーメーターは142時間でした。つまり2008年に載せ替えてから142時間運転したわけです。これが車だと、平均時速を30キロとして走行距離にして4260キロ、仮に倍の負荷としてもまだ1万キロに満たないわけです。一般的にイリジウムプラグの寿命は10万キロと言われています。普通のプラグならまだしも、イリジウムならまだまだ「使える」と考えてしまいました。そしてクルマ屋はプラグの良否は電極の摩耗を目視して判断します。問題のプラグの電極はまだバリバリ新品同様でしたから、それでだまされてしまいました。まして怪しげなメーカーではなくACデルコなのでプラグの内部不良を疑いませんでした。そんなわけで150時間位の使用で6割が同時期に不良になるというのはあまりにも想定外の不具合といえるでしょう。なまじ車の知識があるだけに判断を誤ってしまった・・・・今回の事例を教訓として、今後の原因究明に当たらなければいけないと反省した次第です。

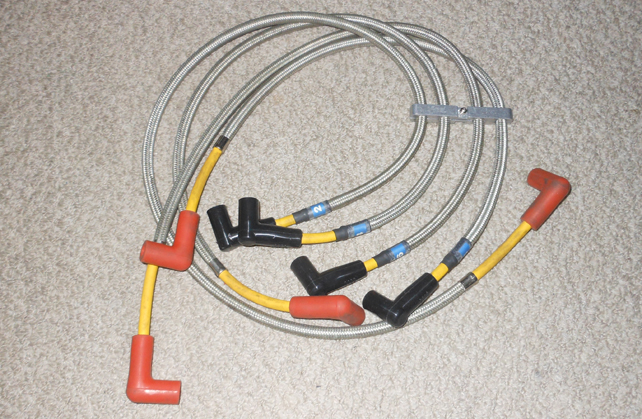

5月21日 プラグコード交換?

今回、プラグ交換で問題は解決したわけですが、プラグコードも劣化はあるはずです。たまたまネットオークションでアメリカンV8用のプラグコードの未使用品が出品されていたので落としてみました。送られてきたコードは両端に赤いプラグキャップが着いたシールド付きの長いコードが4本に短いイグニッションコイルとディストリビューターをつなぐコードが1本です。ということは、長いコードはエンジンに合わせて二つに切って使えということなのですね。もう片方を加工するためのゴムキャップと金具が袋に入っています。

未使用とはいえ結構汚れていますが、品物はアメリカアクセル社製の良い製品のようです。 |

|

オリジナルと同じ長さに切って加工します。 |

念のために断線チェックと抵抗を測ります。 |

ゴムブーツのサイズが違い、端子も信頼性がありません。 |

|

船に行ってオリジナルのプラグコードを外して、同じ長さに切断して端末を加工します。そして片バンク分が出来上がったので取り付けようとしたら・・・ありゃりゃ、コレはだめです。プラグのほうはカチッとはまるのですが、ディストリビューター側のほうが、付属していたゴムキャップのサイズが大きくてぶかぶかです。それはまだしも、シンチュウ打ち抜きの端子がちゃちで差し込んでもグラグラして信頼性がありません。コード自体は悪いものではないのでしょうからキャップと端子だけ良いものに取り替えればよさそうです。ということで、プラグコードの交換は一時保留します。

ちょっとばかり北風が強いですが、良い天気です。

エンジンも直ったし、梅雨に入る前に三番瀬に行こうと計画を立てました。今回は家族3名にネットで知り合ったH氏が奥さんと同僚の3名で自艇で参加です。前日のうちに飲み物を補給してジンギスカンの食材を仕入れておきました。

ディズニー沖でH氏と落ち合い、幕張方向に東進します。三番瀬は初めてというH氏には安全なルートを覚えていただきたいので、わかりやすいようにチョイ沖出しして市川航路と船橋航路の交点から船橋航路内へ左転舵します。

それにしてもトリニティ、フネが重いですねえ・・・3人しか乗っていないのに巡航の3750回転で16ノットしか出ません。通常なら平水で20ノット、チョイ波の海上でも18ノットは出るはずですが、ははあ、しばらく走らせていなかったので船底にフジツボが着きましたね。

さて、三番瀬に到着です。天気が良いので結構な人が来ていますね。

H氏艇と並んでビーチングして上陸!ああ、今年も三番瀬にくることが出来ました。さて、GWも終わってもともと数が少ないアサリチャンはまだ残っているのでしょうか?

H氏艇が後ろからついてきています。 |

|

三番瀬に到着しました。おほほ、結構来てますねえ〜 |

|

はい、貝殻島よコンニチハ!隣のヤマハはH氏のボートです。 |

|

北風が結構吹いていますが、とりあえずいつもの場所にテーブルをセッティングしました。 |

|

今日は空気が澄んでいますね。浦安のアパート郡がくっきりと見えます。 |

|

イカのバター焼き、ソーセージ、ウンパイローです。 |

メインはジンギスカンといたしました。 |

うはあ・・・・・スピードが出ない原因はやはりコレでしたか。 |

|

採ってきたホンビノスは焼き貝に、そしてあさりは酒蒸しです。 |

|

北風が強くてガスコンロの火が飛ばされるので、結局ランチはトリニティの中で食べることにしました。玉子焼きとウンパイローは持って来ましたが、イカのバター焼き、クルクルソーセージ、ジンギスカン、焼そばと、全てフライパンひとつで作れるメニューにしてあります。ゲストにも喜んでいただけたようでなによりです。

帰りは風が強い割には白波が立つことも無く、相変わらずの16ノットで帰って来ました。速度は出なくてもエンジンはそれなりに回っているので、この日の消費燃料は80リッターとなりました。三番瀬往復なら大体75リッターですから、6パーセントほど悪化している計算です。さて、このフジツボ、どうしてくれようか。

5月24日 船底掃除

今日はまだ大潮で、羽田の干潮は午後12時10分くらいです。

天気はうす曇で、南風が吹くそうですが作業には良いコンディションです。「やっちゃえ、キーさん!」と自分で自分に発破をかけて三枚州で船底掃除をすることにしました。

さて、10時に桟橋を出て10時半に三枚州に到着しましたが、はるか遠くに人と船が見えるだけで近くには誰もいませんね。適当に潮が引いて陸が露出しているところを狙って船を進めます。あ〜しまった、ここはカキ島じゃないか!バウからはしごで降りてみると、ぎざぎざのカキがささくれ立つように積み重なっていて、足場が悪いです。やぁ〜もっと向こうに行けば砂地だったのに。

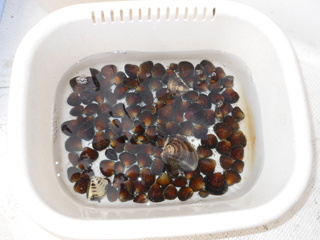

フォースで船を動かす能力はないし、ぶちぶち文句を言っていても仕方ないので、潮が引くまでの間干出した砂浜を適当に掘ってみると、カチンと何かが熊手に当たりました。大きな丸っこいシジミです。そうなんです、ここはアサリはほとんどいなくてシジミとハマグリの生育場所なのです。1平方メートルに2-3個はいるでしょうか、ざくざくではないですが結構取れて暇つぶしにはちょうど良いです。

まだ潮が完全に引いていないので先にドライブの掃除をします。うは、3月に一度ドライブのフジツボ落としをしているのですが、短い間にまた付いていますね。水の中も手探りでフジツボを見つけてはスクレーパーで掻き落とします。結構付いていましたね、それに小さな隙間にイガイがぎっしりと住み着いていました。これもガシガシと落とします。

そうして次は船底。思ったより潮が引かないので後ろ半分には手が付けられませんが、それでも両脇と前半分は落としました。三番瀬で見たよりもキールの近くはひどいですね。大きなフジツボガ塊になってくっついています。見える限りはとりましたが、かがみこんだ姿勢のせいで腰は痛いし、スクレーパーを差し伸ばす腕の筋肉もプルプルしてくるし・・・こりゃ、やっぱり上架しなきゃだめかなあ。

三枚州に到着しました。周りには誰もいません。潮が一番引いてもこのくらいです。 |

|

向こうの中央にあるのがゲートブリッジです。足元は全部カキです。 |

|

カキがごつごつして足場が悪いです。それでもこのくらいきれいになりました。 |

|

ドライブもきれいになりましたよ。 |

これで約1時間分です。ハマグリが3個あります。 |

午後2時、潮が満ちてきましたのであらかじめ打っておいたアンカーを引っ張って離岸します。航路に戻って帰りましょう、と回転を上げかけたとき、「グワングワン」という音とともにエンジンが止まりました。「ピィィ〜」という警告音が耳につきます。ナンダ?何が起こった?エンジンが壊れた???

思わず振り返ると、水面に黒い泥のようなものが湧き出ていました。ああ、そうか、浅瀬があってプロペラが当たったんだ。そういえば、ここでは前も帰るときにプロペラがロープに絡んで、アンカーを拾ったことがありました。思わぬところに浅瀬があるのですよね、ここは。この強風の中でエンジントラブルなんて・・・思わずぞっとした一瞬でありました。

さて、京葉線の陸橋をくぐって滑走させて見ます。おお、早いじゃない?一旦停めてGPSをセットして再び巡航。3750回転で20ノット!いいじゃない、いつもと変わらない速度が出ています。となると、残り半分のフジツボはどーしよ?やる?やらないで済ませる?う〜ん・・・・

<おまけ>ドライブのフジツボを落とすときに、軍手では引っかかりますしいまひとつ厚みのせいで感触が伝わりません。そこで素手で撫で回すのですが、その結果手の甲とか指先に切り傷が一杯出来ます。これがまた沁みて痛いんです。今度薄手のゴム引き軍手の良いのを探して船に積んでおこうと思います。

6月8日 プラグコードキャップ交換

プラグコードをディストリビューターキャップに差し込む端子とブーツが違いましたので、ネットで探したところ正しいタイプが8個セットで売られているのを見つけました。マークルーザー5.7のディストリビューターキャップは先端がスパークプラグと同じ形をしているので、プラグがぴったり差し込めるものであればいいわけです。ということで、正しいキャップが手に入りましたので、サイズ違いのキャップを外して取り替えました。

ネットでキャップだけ手に入れました。 |

右がマークのディスビキャップに適合します。 |

ゴムブーツと端子を取替え、シリンダー番号も表示しました。 |

|

さて、これでプラグコードはオーケー。あとはいつ船に行ってコードを取り替えるかですが・・・もう梅雨に入っちゃいましたからね。まあ、短時間で済む作業ですから晴れ間を見てやるとしましょう。

三浦半島の船仲間が釣りに出るというので乗せてもらいました。

目的地は大島、以前に鯛を釣ったことがあるのですがさて今回はどうかな?でもイサキも美味しいですからね、大きいのが釣れるといいですね。

朝3時少し前に家を出て三崎に向かいます。横須賀を過ぎた頃に夜が明けてきました。午前5時に出船です。穏やかな海を南に向かい大島まで1時間半。釣りを始めてすぐ竿に大きな当たりがありました。上げてみるといきなり鯛です。たもですくってもらって、これはすごい、前のよりももっと大きな鯛ではありませんか!そのあとはイサキやメジナ、カワハギを釣ってかなりの釣果となりました。

朝4時半、出船の準備をしています。今回は5名のメンバーです。 |

|

走ること1時間、大島が近くなってきました。 |

|

釣り場を移動中。仲間が撮った写真を借用しました。 |

|

それにしてもきれいな海です。ブルーグリーンの航跡をみてください。 |

|

やりました、人生最大の真鯛です。 |

|

向こうに見える三角おむすびは利島です。 |

後ろに見えるのは大島です。 |

12時に竿を上げて帰港したのは2時。後片付けをして3時過ぎにポートを出ました。

帰宅して早速魚の処理です。イサキは多すぎるので何匹か塩焼きの仕込をしてご近所にもお配りしました。一番の大物の鯛は少し寝かせたほうが旨みが出るので、今夜はカワハギとイサキとメジナの3種類を刺身にして、イサキの塩焼きもいただきました。

本日の釣果です。上からメジナ、カワハギ、鯛そしてイサキが5匹です。 |

|

人生2匹目の鯛。長さは50センチありました。過去最大の獲物です。 |

|

お刺身3種。奥はカワハギ、残念ながら肝はなし。右がメジナで左がイサキです。 |

6月12日 タイづくし

さてと、鯛は翌日にいただきました。半身を刺身の松皮造りにして、あとは鯛しゃぶでいただきましょう。頭はやはり塩焼きにしますかね。

3枚におろして頭を二つに割りました。 |

|

皮の旨みをしっかり味わえる「松皮作り」です。 |

|

シャブシャブ用に皮をつけたまま5ミリくらいの厚さに切ります。 |

|

頭はナシ割りにして塩焼きです。化粧塩を忘れたのでひれが焦げてしまいました。 |

|

さあ、タイしゃぶの始まりです。 |

いやあ、とても良い釣りをさせてもらいました。船仲間に感謝です。

6月14日 プラグコード交換

プラグコードのサイズ違いのキャップを取り替えたアクセル社製のコードを船に取り付けてきました。マークルーザー純正のコードはブルーの7ミリ径、交換したのはアクセル製の黄色くて網シールドのある8ミリ径です。IGコイルからディスビまでのケーブルだけはディスビ側のキャップの仕様が違っていて、まだ変えていません。エンジンの始動はばっちりですがこれでパワーが出るのかどうかは距離を走らせてみないとわかりません。

この週末は晴れの予想なんだけど・・・干潮が早いなあ。ベストは22日の水曜日なんだけど。潮干狩り&船底掃除&試運転に行くかな?どうしよう?

黄色に網シールドをかぶせたのがアクセルのプラグコードです。 |

|

イグニッションコイルとディスビのコードはまだマークルーザーの純正を使用しています。 |

さて、これでプラグコードはオーケー。前回の潮干狩りで燃料を使っているので、80リッター補充しておきました。いつ走らせようかな?

6月16日 ワンコリード修理

係留索に取り付けた回収用ワンコリードがボロボロになって切れてしまいました。

取り外して修理しましょう。紐を取り換えれば使えるようになるでしょう。

分解して紐を引き出してみました。中のほうはまだしっかりしています。 |

|

ゼンマイを外してみると割れています。 |

ほどくとさらにバラバラになりました。 |

使えるひもを残して再度組み立てました。水が入らないようにシリコンでシールします。 |

|

中を開けてみると、ゼンマイが割れているものがありました。生きている部分を使い、紐も劣化したところを切り取ってなんとかワンコリードを再生できました。

6月22日 三番瀬再訪

天気予報は一日曇り。暑くないということは、言ってみれば作業日和ということです。幸い古くからの船仲間が手伝ってくれるというので、三番瀬での船底掃除&潮干狩りを決行しました。風がなくて穏やかな東京湾を東に向かいます。回転数は巡航の3750回転でGPS速度は18ノット前後です。前回は4000回転でそのくらいでしたから、三枚州での作業の効果は若干あったといえるでしょう。消費燃料も前回は往路40リッターで今回は36リッターでした。

さて、三番瀬到着は9時半ごろ。船は来ていませんが、キャリアを引いた人が数人、公園のほうから渡ってきています。しばらく潮が引くのを待ちながら潮干狩りをしましょう。

前回よりはアサリが見つかりますけれど小さいですね。春アサリかな。さて、肝心の船底掃除は右舷のほうはかなりきれいに出来たのですが、男二人で押しても船を反対に傾けることが出来なくて、左舷のほうはそのままとなりました。

次にドライブについているリミットスイッチを外して分解してみました。航走中に2-3度チルトさせるときの範囲を決めるリミットスイッチの導通が無くなっていたので、その原因を調べようと思うのです。開けてみると案の定接点が腐食して表面が錆びていました。磨いてグリスを詰めて組み直しました。

ではお昼にしましょう。あいにく雨が降っているので外では食べられません。船の中はというと船が30度くらい傾いているので、コンロの上のフライパンが滑り落ちてしまいます。片側に台を入れて水平を保ちました。ナンチャッテかに玉、ホタテのバジル炒め、そしてジンギスカンというメニューです。

ビーチングして潮が引くのを待ちます。 |

|

最大干潮まであと1時間くらいです。 |

|

わお、こんなにフジツボが付いているじゃないですか。 |

|

潮干狩りをしています。 |

周りにはプロっぽい潮干がり人がいます。 |

これがチルトのリミットスイッチです。 |

内部の接点が錆びていました。 |

右舷はきれいになりました。 |

|

傾いた船内でフライパンが滑り落ちるので・・・ |

始めにホタテを炒めます。 |

続いてジンギスカン開始。 |

タレを見れば、船の傾きがわかります。 |

さて、潮が満ちてきたので帰りましょう。おお、同じ回転数でコンスタントに20ノットを超えています。たったあれだけで2ノット速度が上がったことになりますね。めでたしめでたし。

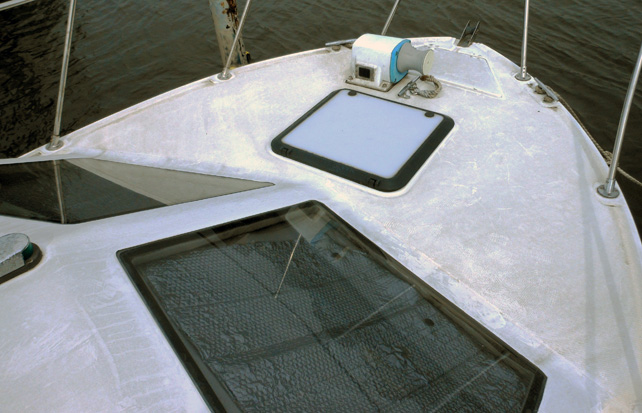

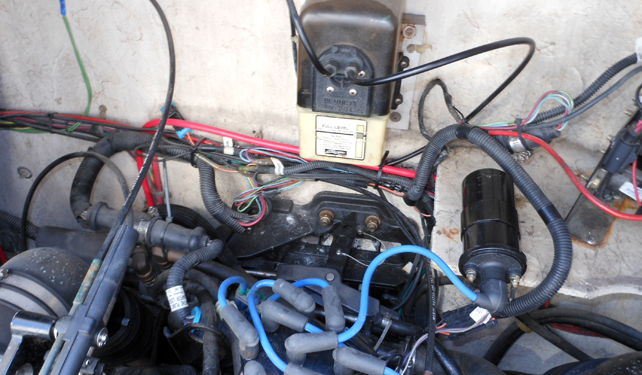

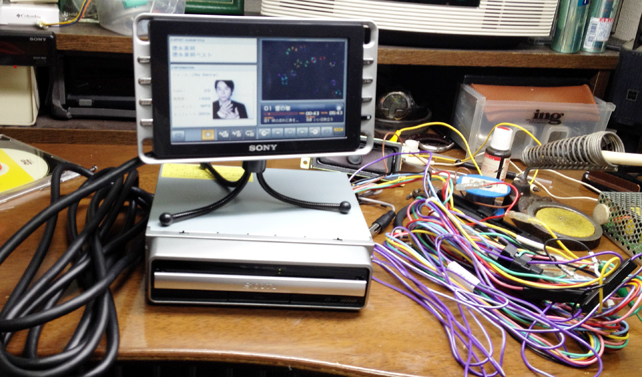

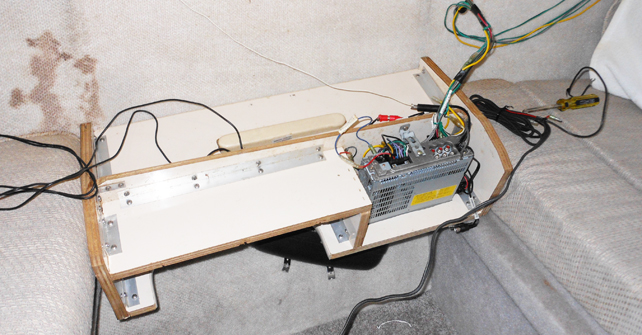

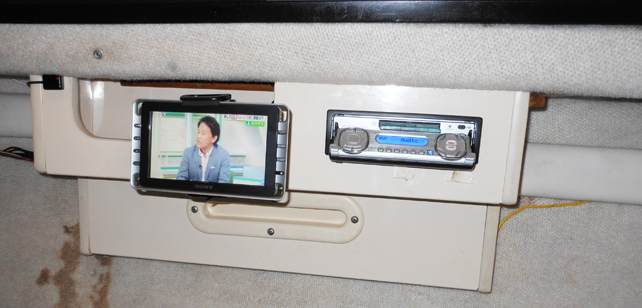

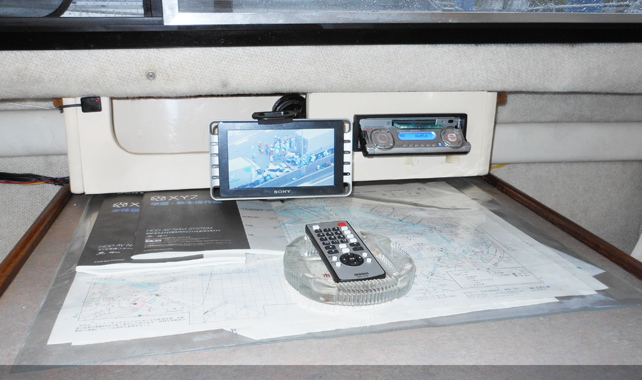

ひと昔前のナビなのですが不要になったのを知人からもらってきました。船に取り付けて、ナビは必要ないのだけど、HDDに保存した音楽を再生したり、テレビを見られるようにしようと思っています。

内蔵のテレビチューナーは昔のアナログ放送用なので、別に地デジチューナーをつないで外部入力で見るようにします。脱着式のHDDユニットが付いていて、これを引き出してパソコンにつないで音楽ファイルを転送します。ところが、HDD内に直接ドラッグコピーしてもMP3ファイルを認識しない・・・調べたら専用のアプリケーション経由で転送しなければだめらしい。で、それをインストールしようとしたら、XPまででWin7には対応していないらしい。じゃあ、ノートPCのHDDを入れ替えてXP環境を作るかと悩んでいてふと思いついたのが、アプリの新バージョンがあるんじゃないか?ということ。ありましたね、全然違う名前の同じ機能のアプリケーションがメーカーのページからダウンロードできました。それを使って見事音楽ファイルは保存できました。さらに動画も再生できるようですが、船で映画を見ることはないし、音楽さえあれば十分なので取り付けに行ってきました。

まずは地デジのアンテナから。フロントガラスに4つのアンテナエレメントを借り付けして、チューナーユニットとナビ本体は右舷の棚にセットしました。ここからモニタケーブルと音声信号、それに電源を引っ張ってきてラジオに接続します。つまりHDDで再生して、ラジオのAUXから音を出すわけです。

ラジオを収納しているラックを取り出すのは一苦労です。テーブルを外して、固定ねじを外すとラック全体が落ちてきます。これがとても重いのでいやになります。以前に取り付けたサブウーファーは撤去して、ラジオから電源を分岐し、外部入力をつないで元に戻します。

HDDに音楽ファイルを転送しました。ちゃんと再生されています。 |

|

これが今日セットアップする機材と配線です。 |

|

四隅にアンテナを貼り付けています。 |

チューナーをナビ本体に接続します。 |

チューナーとナビユニットはここに置きました。 |

|

ラジオのラックを外しました。木製でむちゃくちゃ重いのです。 |

|

テストしてみました。テレビもちゃんと映ります。 |

|

テーブルを元に戻して作業完了です。 |

|

地デジの電波もちゃんと受信出来て、テレビが映りました。さらにGPSアンテナもつないだので、ナビで現在位置が表示できるようになりました。

7月23-31日 花火の準備

今年の戸田花火は8月6日です。今年も出ようと思っているので、船の準備にかかります。毎年のことですけれど、だいたい2週間前から準備を始めてのべ3日はかかりますものね。

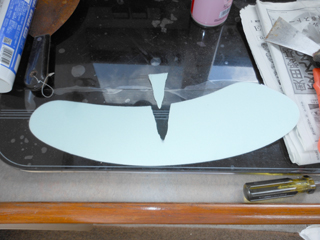

まずは地デジのアンテナ。前回仮付けしておいたのですが、粘着剤をスプレーしてエレメントを窓ガラスに貼り付けます。配線もきれいにやり直して一度はがしたトリムを貼りなおします。そうそう、先日気が付いた雨漏りも直しておきましょう。キャビンの右フロントガラスとコクピットの左フロントガラスです。本来ならばコーキングを全部はがしてやり直すところですが、大変なので上からシリコンをなすりつけておきました。

ちょうど潮も上がっているので、修理したわんこリードを付けておきましょう。2個しかないので、前に取り付けることにします。後ろはエル字になって桟橋のクリートに結んでありますから引き上げるのも楽ですが、前の舫は沈んだのをボートフックで探さなくてはなりませんでした。これで一発で舫を引き寄せることができます。

次は一番大事な燃料。メーターでは1/4になっているので、東京湾周りで消費すると思われる160リッターを入れておきましょう。携行缶二つでガソリンスタンドを4往復です。夏ゆえにこの作業が一番きついですね。今の時期、春先より少し上がったとはいえリッター115円なのはありがたいことです。

さて、デッキもだいぶ汚れているので洗いましょうね。揚水ポンプに水が出るデッキブラシをつないで洗い流します。これは優れものですね。以前は息子に手伝わせて二人がかりでしたが、これを使えば一人でもできます。そしてキャビン内は除菌ペーパーで拭き掃除。

お次は?トイレですね。便座シートに一部カビが生えていますので取り替えましょう。ポンプのシャフトに潤滑剤を吹き込んで動きを滑らかにしてと・・・排水もチェックしておきます。

そうそう、コクピットのオーニングですが、太陽光で劣化してコーティングがはがれてきました。これ、2008年に7万円かけて新調したものですが、8年でおしまいというのはちょっとなあ・・・・白いシリコンをヘラで塗り込んで補修しておきましょう。

あとは?そうだ、灯火器も点検しなくちゃ。あれ、航行灯と錨泊灯の後ろ側が点灯しません。航行灯は接触不良だったのですぐに直りましたが、錨泊灯のほうは球切れです。予備があったので交換して解決。いやあ、花火は夜間航行ですからね、チェックしておいてよかった!

おや、いつのまにか作業のBGMが聴こえません。カーステレオを見ると画面が真っ暗、電源が入っていません。なんと、アクセサリーのバッテリーが上がっていますね、電圧が9Vしかありません。バッテリーを外して近くの友人に頼んで充電してもらいましょう。鉛のバッテリーですから重いんですよねえ・・腰に来ます。

充電し終わったバッテリーを引き取って電圧チェック。大丈夫ですね、寿命じゃなくてよかった。

スピーカーの横に水が溜まるのです。 |

ここのシールが切れていました。 |

わんこリードの復活です。 |

これで楽になります。 |

さて、では行きますか、4ラウンド。ステンの携行缶は漏れ止め修理が何か所もあります。 |

|

カーブが合わないので切り込みを入れます。 |

便座シートを貼り換えました。 |

オーニングのコーティングがはがれています。 |

白いシリコンをヘラで塗り付けます。 |

シリコンによってこれ以上コーティングがはがれるのを抑えようと思います。 |

|

航行灯が点灯していません。 |

単なる電球の接触不良でした。 |

前だけ点いて後ろが点灯しません。 |

電球を交換して修理完了です。 |

友人が充電してくれたバッテリー。電圧OK。 |

バッテリーを取り付けて作業完了です。 |

さて、では試運転しておきましょう。

オイルを点検、ちょっと少ないから0.5リッター補充して・・・エンジン始動。燃料ヨシ、油圧ヨシ、水温ヨシ、滑走異常ナシ。このままトラブルなく走ってくれますように。最後に飲み物を買ってきて、準備完了!

なんだかんだで、メンテナンスに延べ3日かかりました。いい花火になるといいなあ。あとは、お料理のメニューを考えなくちゃ・・・

今年も花火に行ってきました。

朝6時起きで築地に行って特選素材を仕入れてきました。メインの塩水ウニは岩手の赤ウニを買うことができました。あとはアワビですね。それと磯つぶ。アナゴのいいのがなかったので、今年はハモに変更します。希望の品を仕入れて帰宅し、調理開始です。

まずはカニ玉から。ハモとタコの湯引きを作り、スペアリブの味付けをしておっと11時です。近所の魚屋の開店の時間です。ホタテとクジラを買いに行って来なくては・・・わお、もうお昼を回りました、生ものにかかりましょう。サザエの仕込みをし、アワビを切って水貝の準備です。2時を回りました。パッキングにかかりましょう。3時、ふう、終わりました。シャワーを浴びて出かけます。

今回も潮の関係で七曲りの平和橋をくぐれません。

やむなく葛西海浜公園周りで荒川をさかのぼることになりました。風が少ないので穏やかな水面を快調に3750回転で20ノットで走って45分、会場の戸田橋に到着しました。ゲスト4人で乗船人数は5人、さすがに3人スターンに座られるとバウだけ上がってなかなか滑走に入りませんが、それでも4000回転まで引っ張って滑走に入れることができました。

今年は船がちょっと少ないのかな?いつもの岸近くの空いたポイントに、前と左舷のスターンにダンフォース、右舷のスターンにフォールディングとアンカーを3つ打って船を固定し、宴会を開始します。

今回のメニューは、

・半熟玉子と白トリュフバゲット載せフレッシュオリーブ添え

・クジラユッケ

・ホタテのゆず和え

・ハモの湯引き梅肉和え

・活アワビと塩水ウニの水貝

・磯つぶの煮つけ

・なんちゃってカニ玉

・サザエのつぼ焼き

・水ダコと水菜のサラダ

・バナメイエビとアスパラのガーリック炒め

・中華風豆鼓の蒸しスペアリブ

・焼うどん白だしバター味

いやあ、今年の花火は例年になく盛大ですね。

特に戸田側は板橋に張り合っているかのごとく、大きな花火を連続して打ち上げてくれました。8時半、花火終了。いい花火でした。

ゲストはさらに盛り上がってお酒を楽しんでいます。

9時半、周りはみんないなくなりましたよ。そろそろ帰りましょう。

帰路、一応平和橋をトライしましたがやはり水位が高くてそのうえ水面が荒れていて橋をくぐるのは無理そうです。通常なら橋に近づいて誰かに行けるかどうか様子を見てもらうのですが、ゲストはかなりお酒が入っているので落水の危険があるのでそれはやめておきましょう。またもや河口を回って桟橋に帰着したのは11時過ぎでした。

スペイン産のCAVAで乾杯です。おつまみにはカリカリに焼いたバゲットの上に半熟卵をつぶしてイタリアで買ってきた白トリュフのみじん切りをまぜました。生のオリーブをオイル漬けにしたものを切ってトッピングです。横は定番のなんちゃってカニ玉と北海道産磯つぶの煮つけ。 |

ホタテのゆず和えとクジラのユッケです。右は徳島産ハモの湯引き。 |

岩手の赤ウニと活アワビの水貝です。あ〜ボケちゃったのが惜しい・・・ |

さあ、今年も花火が始まりましたよ。 |

|

|

|

|

|

サザエのつぼ焼きは休憩の間に調理しました。 |

|

フィナーレはいつ見てもすごい迫力ですね。 |

後半の料理はタコと水菜のサラダ、バナメイエビとアスパラのガーリック炒め、そして中華風スペアリブです。このあとにいつもの焼うどんが出ました。 |

こうして夏の一番長い日が終わりました。

平均巡行速度18ノット、使用燃料は予想より少なくて125リッターでした。5人乗船ですからね、140リッター近くは行くかなと思ったのですが・・・プラグとハイテンションコードを変えて燃費が良くなったかな?

9月11日 不可解な出来事??

夏休みの間、船に乗らなかったのでエンジンをかけにやってきました。

あれれ?バッテリーハッチが開いたままです。南京錠はそばに落ちていますが・・・閉め忘れでしょうか?おっと、バッテリーのスイッチも入れっぱなしです。イグニッションを入れてみると案の定、バッテリーが上がっています。

そして、バウのアンカーハッチからアンカーがはみ出ていますね、変だなあ。

キャビのなかはきれいに整頓されたままで誰かが侵入したようには見えませんが、明らかに誰かがいたずらしていますね。花火の後はちゃんとアンカーも仕舞いましたし、バッテリーだってちゃんと切っていますから。

そこでサブバッテリーからメーターパネルに電気を送ってみたら、またびっくり!燃料が減っています。花火のときにタンク3/4で出て、125リッター走りましたからメーター半分を少し切ったあたりに針があったのが1/4以下になっています。そして流量計は170リッターになっているということは、45リッター消費しています。

う〜ん、なんとも奇妙ですね。誰かが知らないうちに船を使ったのでしょうか?じゃあ、カギは?船のカギはエンジンハッチとバッテリーハッチに南京錠、キャビンのハッチとイグニッションにキーと4本がありますが、バッテリーとイグニッションの2本があれば船は動かせます。まあ、単純なカギなのでピッキングでも簡単に開けられるのですが、このままでは気持ちが悪いですね、何とかしましょう。

9月27日 南京錠交換&取り付け

今使っている南京錠は元の持ち主から引き継いだもので、それぞれにカギが付いていました。そこでこの際、一つのカギで全部開けられるように新しい南京錠をネットで購入しました。しかもピッキングに強い凹凸タイプで向きもどちらでも差し込めます。また、今までキャビンは専用カギでしたが、南京錠が使えるようにカギを新設しました。

ネットで入手した、一つのカギで三つの南京錠を開けることができます。 |

|

凸凹で開けるディンプルタイプのカギです。 |

エンジンとバッテリーのハッチに使います。 |

ここにも南京錠を付けようと思います。 |

カバーに穴をあけてリングを付けました。 |

そして扉にタブを固定しました。 |

さあ、南京錠の出番です。 |

こちらが今までの鍵束です。 こちらが今までの鍵束です。 |

カギの数が減りました。 |

これは第一弾、次はイグニッションのセキュリティ対策をします。

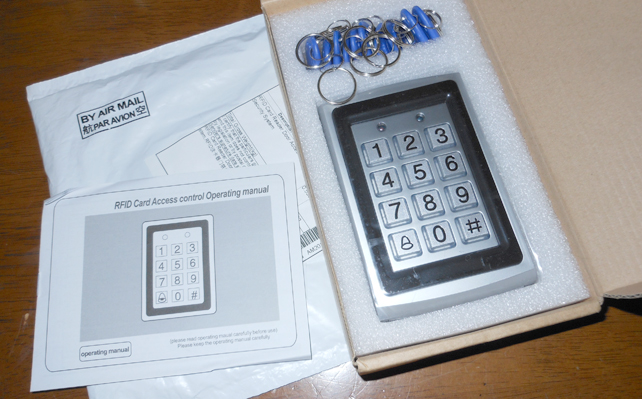

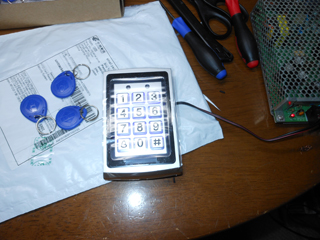

10月4日 テンキーパッド取り付け

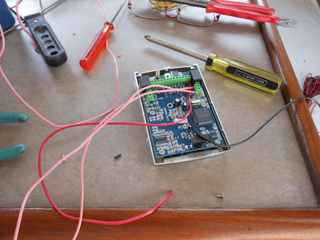

ネットで暗証番号を打ち込むセキュリティパッドを見つけました。本来はドアロックの解除に使うものですが、これをイグニッション回路に組み込もうと思います。

ネットで入手した、キーパッドです。中国製で中国から送られてきました。 |

|

青いタブを近づけてもロック解除できます。 |

タグを登録してプログラムしています。 |

ここにパッドを付けようと思います。 |

穴をあけて裏ぶたを付けました。 |

キーパッドに配線をしています。 |

イグニッション回路をゴニョニョします。 |

ハイ完成です。グリーンのランプが点灯したらエンジンをスタートできます。 ハイ完成です。グリーンのランプが点灯したらエンジンをスタートできます。 |

|

さあ、これでセキュリティアップ作戦完了です。鍵も変えたし、さらに暗証番号を打ち込まないとエンジンを始動することができません。

続く