*My boat life 2019

・ボートショー!

・サーモスタット交換

・走行テスト

・インペラ交換

・インペラ交換その2

・船体掃除

・メンテナンス

・台風対策

・カワハギ釣り

・ラダーの修理その2

2019年3月7日 ボートショー!

今年もボートショーに出かけることにしました。

例によって特に買いたいものもないので、ざっと新艇とか新技術を見て回るだけです。最初はヤマハのブースです。バウの先が幅広になっているボート、ヤマハはこれを前面に押し出してきていますね。フィッシャーは全部これにしてしますのでしょうか?

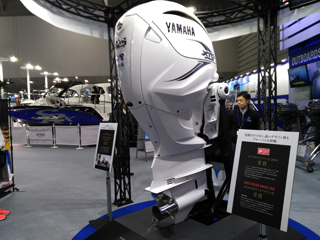

おお、船外機がついに425馬力になりました。いままでは350馬力が最大でしたが、ついに400馬力を越えますか・・・ということは次は450馬力でしょうか。

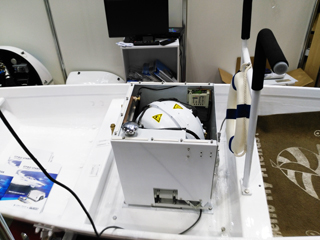

あと面白かったのは横揺れ防止のジャイロ。むかし「地球ゴマ」というのがありましたね、あれはコマが回転しているとその軸を傾けようとしても大きな力がいるのです。その原理を応用したもので、ジャイロが回転していないと船は簡単に左右に揺れるのですが、いったん回転を始めるといくら左右に揺らそうとしても頑として船が動きません。いやあ、これは面白い。

初日で島も雨が降っているせいか、あまり観客はいませんねえ。 |

|

ついに船外機が400馬力を越えました。 |

この3基がけの写真があったのですが下が切れてしまった。 |

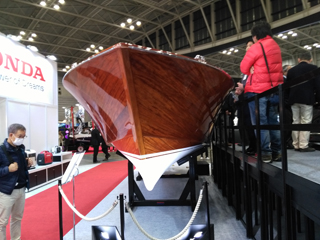

佐野造船の見事な曲線美。 |

何度見ても見事な仕上がりですねえ。 |

ローリング防止のジャイロだそうです。 |

これがジャイロの本体です。面白い。 |

これがデモ用のボート。ジャイロがないと左右に楽に揺らせますが、ジャイロが働くとびくともしません。 |

|

出ましたね、電動の船外機です。 |

電池内蔵なのでどんなボートにも取り付けられます。 |

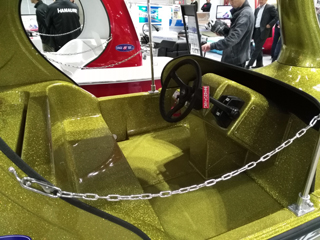

おや、金ラメのスワンボートですって。 |

スロットルが付いています。脚漕ぎではありません。 |

これはまさかの水陸両用車かな。4人乗りです。 |

こちらは脚漕ぎでした。 |

電気モーターの船外機は楽しみですね。離島などの漁師さんにとってはガソリンを運んでくる必要もなく、メンテナンスコストも下がりますからもっと普及してほしいですね。

ボートショーの会場でホーエイさんに会ったので、オーバーヒートの話をしてインペラ交換をお願いしてみました。ホーエイさん自身は忙しくて手が付けられないようですが、東京パワーボートに頼んでみてくれることになりました。しかしその前にサーモスタットの交換をすすめられました。以前、サーモスタットの開弁温度を調べたことがありました。その時は正常でしたが、それからもう何年も経っていますので、そろそろ交換しましょう。

部品が到着して、暖かい予報なので作業に出かけました。

むう、コクピットは砂ぼこりでいっぱい、船体もすすで汚れていますが問題はないようです。サーモスタットハウジングはエンジンの真上、前回温度センサーを交換するときにホース類を外した場所です。始めに邪魔なホースを外します。そして2本の固定ボルトを外すとハウジングが外れます。

うわあ・・・・すごい。サビだらけです。サーモスタットを抑えている樹脂のスリーブがあるのですが、サビで固着していて抜けません。少し浮かせて叩いたりしてようやくサーモスタットが外れました。サーモスタットの出口側にはスラッジが固まって丸く壁を作っています。これでは水のとおりが良くないに決まっています。きれいに落として、新しいガスケットとサーモスタットを入れて組み立てました。もしもこれが原因だとしたら、これでオーバーヒートは解消するはずです。試運転しないとわかりませんが、これで直ってくれたらいいなあ・・・・。

コクピットも細かな砂ぼこりでザラザラ。あとで掃除しまきゃ。 |

|

サーモスタットはここに入っています。 |

|

ハウジングはこの2本のボルトで固定されています。 |

先にホースを6本、外さなければいけません。 |

うわあ、サーモスタットがサビでおおわれています。 |

|

ようやくサーモスタットが出てきました。周りにスラッジが溜まっていますねえ。 |

|

おお、これはすごい。冷却水の通り道をふさぐようにスラッジの壁ができているではありませんか。これが原因か? |

|

はい、中がきれいになりました。 |

新しいガスケットと新品のサーモスタットを入れます。 |

きれいになったハウジングと新品のサーモスタットです。さあ、これで直ってチョーダイ! |

|

エンジンをかけて水漏れのないことををチェックして本日の作業は完了です。走行テストは、夕方になって水位がかなり上がってきたので出ると橋をくぐれなくて戻れない恐れがあるので、今日は止めて明日にしましょう。

今日は気温が20度くらいになるということです。

ドライブやフラップにもが付いていますので、デッキブラシで掃除しました。

さて、では走らせるとしましょう。うーん、シフトケーブルが渋いなあ、それにクラッチの切れが悪い。ケーブル調整をやり直さなければいけません。さて、水温は?175度(摂氏80度)で安定しています。このままだといいのですけどねえ。開けたところで滑走してみました。む〜2500回転くらいまでは平気ですが、3500回転だとやはりじりじりと温度が上がります。やっぱりだめかあ・・・・がっくり。

リバースへの入りが悪くてバースに入れるのに苦労しました。さて、せっかくのいい天気だからコクピットの掃除をしましょう。コンソールを拭いて、天井のカビ取り、そして接触が悪かったスピーカーの配線をやり直しました。

全体的に薄汚れた感じがします。早く煤落としをやってやらなければ。 |

|

ふむ、ドライブにもやもやと藻が付いています。 |

フラップにも茶色い藻が付いているのがわかります。 |

毎度おなじみの天井のカビ。 |

目立たない程度になりました。 |

さてと、日を決めて船を東京パワーボートに持っていかなければなりません。果たしてインペラ交換で直るのでしょうか?

船仲間が手伝ってくれるというので、東京パワーボートで上架してインペラ交換をすることにしました。インペラはネットで購入してあります。

桟橋を10時半に出船しました。

篠崎の水門をくぐってパワーボートに上げて上げてもらったのが11時半。今回は発電機と高圧洗浄機を持ってきてあるので、最初にフジツボを落としながら藻も一緒に洗い流します。フジツボは結構付いていましたが、冷却水取り入れ口の周辺は意外ときれいです。

途中で昼食をはさんでロアケースをおろしました。想像では内側の水路にぎっしりとイガイが詰まっているのではないかと思っていましたが、そうでもないですね。外してみたインペラも前回同様クセこそついていますが弾力もあるし、割れたりすり減っている羽根もありません。

うーんそうなるとサーモスタットもオーケー、インペラにも問題がなかったとするとオーバーヒートの原因はどこにあるのでしょう?

久しぶりに通る篠崎水門です。 |

|

ここから船台にのせて陸に引き上げます。 |

ウィンチで引っ張られてするすると陸に上がっていきます。 |

フジツボがいっぱい付いていますが、吸水口の付近はフジツボもイガイも付いていません。 |

|

中も掃除したら、向こう側がきれいに見えるようになりました。 |

|

ロアケースを戻して、ギアオイルを入れてもらおうとしたところでトラブル発生。オイルが漏れてきたのです。なんと、うっかりしてロアケースとアッパーケースの間に入れる小指の爪ほどのオイルリングを入れ忘れてしまったのです。周囲を見回して、オイルリングが落ちているのを見つけたのですが、つぶれて変形しているので再使用できるとは思えません。これではオイルリングが到着するまで作業はできません。

夕方になったので、そのあとの作業はオーバーヒートの原因調査も含めてパワーボートにお願いすることにして、我々は係留所まで送ってもらったのでありました。

東京パワーボートから電話があり、「試運転をしたけれども水温は正常である」とのことで私に乗ってみてほしいということでした。場合によってはそのまま回航となるので、またも船仲間に応援を頼んでパワーボートに行ってきました。

船を乗せていた船台のクッションが壊れていたせいで船底に一部傷が出来てしまったとのことでしたが、まず先に試運転します。パワーボートのメカニック氏も同乗してしばらく滑走させましたが、確かに水温計はピタリと安定しています。じゃあやっぱりインペラのせいだったのでしょうか?

問題がないことが確認できたので、船を持って帰ることにしました。

もう一度上架して、日曜でお忙しいところ三船所長自ら船底にパテを塗り、ついでに禿げた船底も塗料を塗ってくださいました。そして2週間ぶりにトリニティは係留場所に戻ったのであります。

フォークリフトで持ち上げます。 |

スライド船台にのせます。 |

滑走中ですが、水温はピタリと175度=摂氏80度で安定しています。 |

|

ここが削れてしまいました。 |

三船所長自らパテ塗りをしてくださいました。 |

船底の剥げたところを塗ってドライヤーで乾かしています。 |

こうして安心して水門をくぐる方が気持ちいいですね。 |

定位置に収まりました。さて、船体洗いもしなくては・・・ |

|

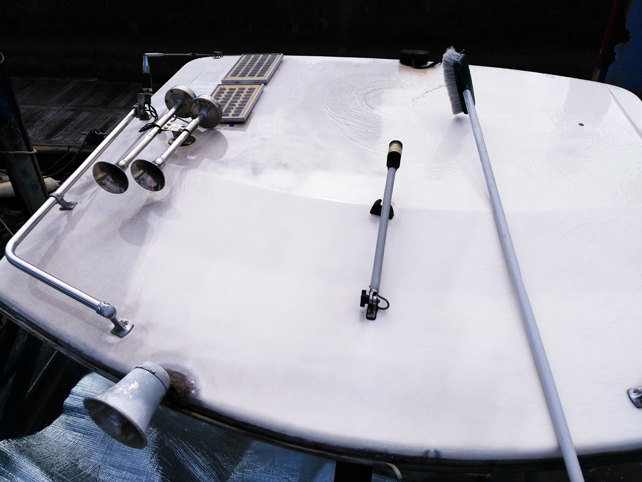

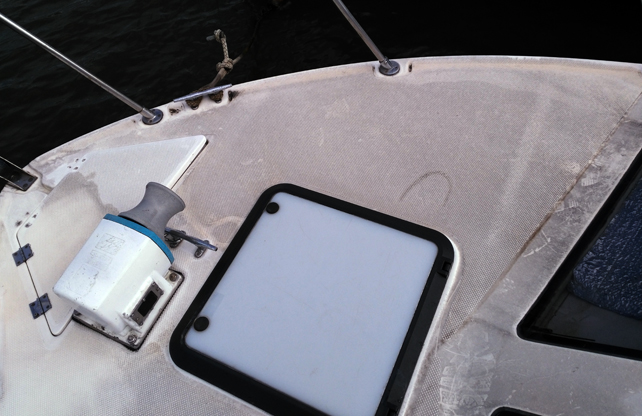

ゴールデンウィークの最終日、天気もいいし意を決して船の掃除をやりに来ました。

水中ポンプからのホースをデッキブラシにつないでゴシゴシ、見る間にきれいになっていきます。デッキ、キャビンの屋根、コクピットの屋根そしてバウと順に洗っていきますが、水が流れるデッキブラシのおかげで1時間かからずに全体がきれいになりました。

デッキブラシを水中ポンプにつなぎます。 |

キャビンは前回掃除したの、できれいです。 |

うはあ、見事に煤で黒くなったキャビンのルーフ。 |

|

でもデッキブラシでこすると、ほらこのとおりです。 |

|

コクピットの上のルーフもこのとおり。 |

|

最後はバウです。 |

|

高かったガソリン代が下がるのを待って給油と渋かったケーブルの調査をやりました。

まずはガソリンから。

近くのスタンドまで2往復して20リッター×2缶×2回で80リッターを給油しました。これで燃料タンク3/4以上になったはずです。続いて清水。ゲージで見ると目盛り二つ分しかありませんので20リッターを補給して半分くらいになりました。当面これでいいでしょう。

つぎはシフトケーブルです。まずはケーブルにCRCを注入してみようと、リモコンの固定プレートを外してみました。リモコンのカバーを外すと・・・うーん、内部はしっかりとグリスアップされていて、ケーブルの出口は密閉されています。これは手の出しようがありません。ケーブルが渋くなったら交換するしか、方法はないのでしょうか?

ガソリン補給中です。 |

|

清水レベルゲージ。下から二つ目まで点灯しています。 |

約半分まで点灯するようになりました。 |

リモコンのカバーを外してみました。グリスはたっぷりあります。 |

|

ケーブルとの接続部はロッドになっていて、給脂できる構造ではありません。 |

|

昨日は急な会議で仕事先に呼び出されたのですが、会議自体は1時間ほどで終わったので帰りに船に寄りました。

オーバーヒートの修理が終わった後、先々週にガソリンを80リッター補充しましたが、まだ長時間の走行テストをしていなかったので、ちょっと南風が強いですが、ディズニー沖まで走らせてみようと思ったのです。

エンジンを始動して水温OK、GPSをセットして、では行きましょう。

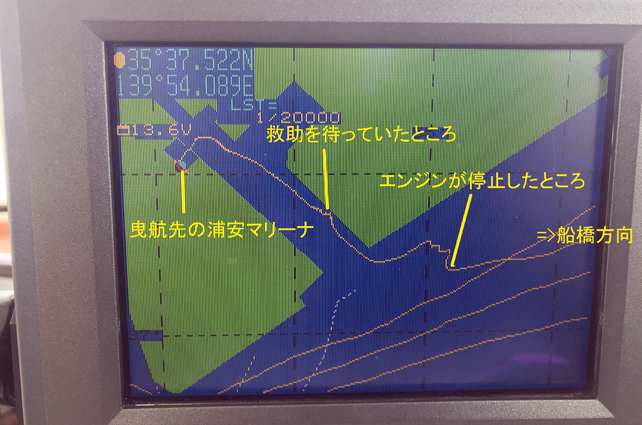

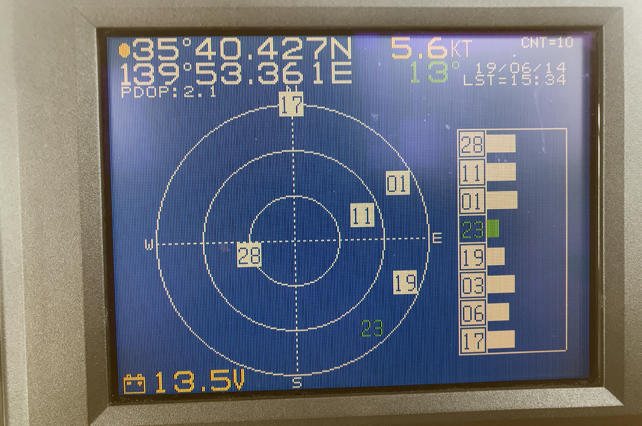

あれ?GPSの画面が昨年エンジンが故障して浦安マリーナまで曳航してもらったときのままです。あらためて見直すと、船橋三番瀬で潮干狩りをして戻る途中で急にエンジンがストップしたところ、再始動してなんとか波の穏やかな入り江に逃げ込んで救助を待っていたところ、そして曳航されて浦安マリーナに入って電源を切るまでが克明に記録されています。あれから苦労したなあ・・・そう思ってしばらく見ていましたが、一向に現在地に画面が変わりません。これはGPSアンテナの信号を受信していませんね。

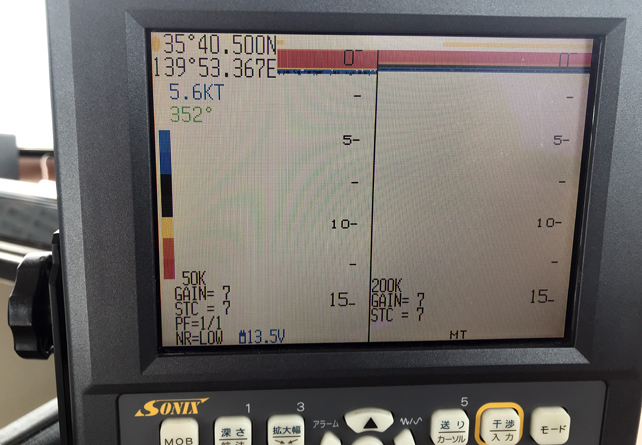

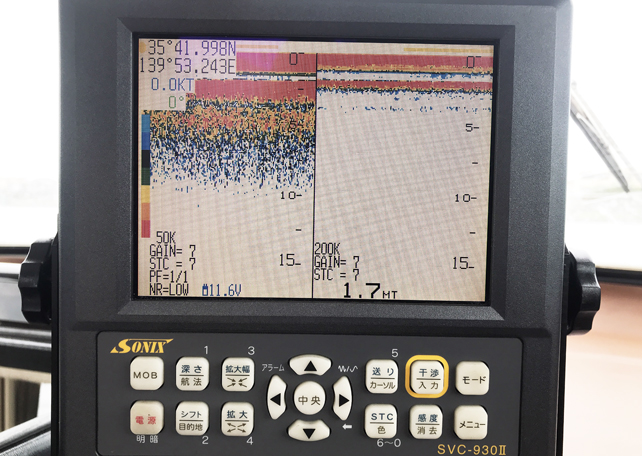

モードを切り替えて「天空図」を出してみます。本来ならば受診しているGPS衛星が数個表示されるはずですが、1個も出てきません。つまりアンテナが働いていない、コネクターを数回抜き差ししてみましたが変わりません。アンテナが壊れたのかそれとも本体の故障なのか・・・。おや、水深も出ませんね?魚探モードにするとこちらも全く水深を測定できていません。これはいよいよ本体が壊れたかな?新しいのを買うと10数万円の出費だなあ。

それはともかく、エンジンは快調です。ディズニー沖はこの風ですからザッパンバッシャンですが、水温はピタリと安定しています。

では戻るとしましょう。

川に入ると波もなくスピードも乗ります。GPSがないので正確な対地速度は出ませんが、感覚的に20ノットは越えています。対水速度計は27ノット?いやこれはマイル表示ですから毎時27マイルはノット換算で85%として・・・約23ノットくらいですね。追い風状態ですから3600回転で23ノットでれば快調と言っていいでしょう。

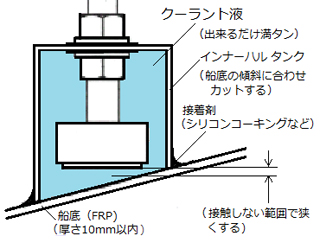

途中で何度かGPSアンテナのコネクターをぐりぐりしていたら、急に信号を受信できるようになりました。やはりコネクターの接触不良でしたね。そうか、魚探ももしかしたら振動子のカップに水を入れて船底に取り付けてあるのですが、その水が無くなってしまったのかもしれません。なにしろ去年のエンジン修理以来、全然使っていませんでしたからね。着岸して振動子を外してみたところ、思った通り水が干上がっていました。早速清水を300?くらい入れてみたら、おお、出ました出ました、やはりこのせいでしたね。

GPSのほうは、やはりBNCコネクターの針が酸化して粉を吹いていましたのできれいに磨いておきました。

思い出すだけで憂鬱になる航跡がしっかりと残っていました。あれ以来GPSは使っていませんでしたね。 |

|

なんと、衛星を一つもキャッチしていません。つまりアンテナから信号が来ていないということです。 |

|

魚探も全く映りません。振動子からの信号が来ていないのは明らかです。 |

|

久しぶりに見るディズニーランドです。一年前はつらいことがありました・・・ |

|

さて、帰りましょう。それにしても真茶色で汚い水ですね。 |

|

3600回転、27マイル=23ノット巡行、水温175 |

|

おし、5個の衛星をキャッチしました。やはりアンテナコネクターの接触不良が原因でした。 |

|

中心の電極が酸化して粉を吹いています。これじゃあだめですね。 |

|

振動子に水を入れたら、途端に正常に画像が出てきました。 |

|

これが振動子のケースです。筒内に水が入ります。 |

振動子の取り付けはこうなっています。(参考資料画像より) |

さあ、これで船は快調、この夏は少しは走らせてやらなきゃいけませんね。

2019年8月20日 様子見

例年なら戸田の花火に行く夏ですが、あまりの猛暑と逗子でのパーティが重なったので中止にしました。その代わりというわけではないですが、船の様子を見に行ってきました。暑いのでキャビンの空気を入れ替え、エンジンをかけておしまいです。

|

2019年9月9日 様子見その2

船を点検して、エンジンをかけてきました。

|

今日はいい天気なので、船に行きました。

まずはクラッチケーブルの調整をします。最近ニュートラルにしてもクラッチが切れにくい時があります。5ミリほどケーブルを移動してテスト航走して確認しました。

ビルジを完全に抜いて、最後に台風対策をしておきます。

増しもやいを真ん中のクリートから桟橋にとって、さらにデッキにもクロスでスプリングをかけました。そしてオーニングがバタバタして破れないように、ロープを巻いて抑えておきます。真ん中はフォールディングアンカーで下に引っ張っておきます。

これで大丈夫かな?

桟橋の端に沈んでいる船がありました。いつチンしたのかわかりませんが、早く浮かべてあげればいいのに。見ているだけで辛いです。

これがクラッチケーブルです。ケーブルにオイルを注入できる構造にはなっていません。 |

|

中央にアンカーを置いてロープを抑えています。 |

外からオーニングが膨らまないようにロープをかけます。 |

桟橋からもクロスでロープをかけて、センターのクリートにもロープを張っておきます。 |

|

さて、これだけやっておけば大丈夫でしょう。 |

|

うはあ・・・・・なんということでしょう。原因はグランドパッキンかな? |

|

2019年10月15日 台風被害

船を見に行って来ました。ロープもオーニングもそのままでしたが、スイムデッキの根元が片方割れていました。桟橋にぶつかって割れたのかな。バウの舫は10センチくらい手前で止まるように調整してあるのですが、もうちょっと絞っておけば良かった。とりあえずエポキシとボルトナットで修理してみます。

ざっと見渡したところ、被害はないみたいですね。 |

|

根元が割れてしまいました。手すりパイプが曲がっていますので、桟橋にぶつかって衝撃で割れたのですね。 |

友人に誘われて遊漁船に乗りました。

天気は曇り。北風が寒いです。乗ったのはいつも前を通らせていただいている、浦安の「吉野家」。緑色の船が目印です。

目指すのはカワハギと言えば竹岡、前に船仲間といったことがあります。さすがに釣り船は早いですね、トリニティなら2時間はかかるところを1時間で着いてしまいました。久しぶりの釣りです。

ところがこれが釣れない・・・・普通ならベラやトラギスに邪魔されるのですが、全然餌が無くならないのです。こんなカワハギ釣りは初めてです。場所を移動しても変わりません。

外道すら釣れない釣りでしたが、ある場所で急に餌が取られてトラギスが釣れるようになりました。同行した人が立て続けに2枚上げました。よし、ここにはカワハギがいるぞ、と思ったその時にグンとあたりが来ました。巻き上げる間にもぐいぐいと引いています。うん、これはカワハギだ。

やった!ようやく釣れました。ずまずのサイズです。よしせめてもう一匹・・・と思ったのですが、その後は上がらず。

夜はカワハギをさばいて棒造りにして肝をまぶします。これに醤油をたらりと垂らして・・・うふふ。日本酒には弘前からいただいた黒石の「亀吉」を開けました。貴重なカワハギ、十分に楽しみましたよ。

緑色がシンボルカラーの吉野家。東西線の下が乗船口です。カワハギ釣りには2隻が出船するようです。 |

|

河口を飛ばす釣り船。滑走艇ではないので曳き波がかなり大きいですね。 |

|

足元のバケツに海水が注水できるように配管が用意されています。出てくる海水はまるでお湯です。 |

|

竹岡沖です。沖と言ってもかなり沖で、浦賀航路のすぐそばです。北風が寒い!波もあります。 |

|

なんとか刺身になるサイズが釣れました。 |

棒造りにして肝をまぶすのです。 |

カワハギの肝和えが出来ました。 |

|

2019年11月11日 ラダーの修理

台風で折れたスイムラダーの修理をしに桟橋へ行って来ました。船をいっぱいに後ろに引っ張って、桟橋から半身乗り出してステップをはめようとしましたが、入りません。反対側のボルトを外してもダメです。

こりゃバールが無いと無理でしょう。あきらめて、誰かの手助けを頼んで出直すことにします。

元の位置にはめ込めたら、少し手前に穴を開け直せば修理できそうです。 |

前回、一人の力ではできないとわかったので、修理に仲間の手を借りました。

しかも今回はバールも用意しました。ひとりが破損部分にバールを当てて1センチほど横にずらし、センターが合ったところでもうひとりが足で船体にグイッと押し付けるとあら不思議、すっと樹脂の割れ目がぴったりと合いました。隙間もほとんど見えません。前回の苦労は何だったんだろう?

そのあとは5ミリほど隙間を広げてエポキシの5分で硬化する接着剤を塗り込みます。硬化後、元の根元のボルトを、径の大きなワッシャーを入れて再度締め付けました。これで動いたり外れることはないでしょう。当初別の穴をあけて樹脂をボルトで固定しようかと考えてドリルも用意したのですが、元のボルトで十分強度があるのでやめることにしました。

作業前の状態。もう1センチ左にずらしてから押し込みたいのです。 |

|

元の位置にはめ込んで、エポキシでくっつけました。ボルトには大きなワッシャーをかませました。 |

|

塗装はしませんでしたが、一見わからない程度ですのでこれで完了とします。 |

作業が思ったよりも早く終わったので、船内の点検をしてバウに溜まったビルジをポンプで排水しました。