これまでに手がけた艤装や改造について、主に電装関係を中心にまとめてみました。

| <オーディオ関係> |

|

|

<照明関係> |

|

|

* 着岸灯装着&交換 |

|

|

<電源制御関係> |

|

|

* 扇風機装着 |

|

|

<電装関係> |

|

|

* 水位計の設置 |

|

|

<船体関係> |

|

|

* タープ装着 |

|

|

* 係船ロープ回収機 |

|

| * オーニング交換 | |

|

<清掃関係> |

|

|

* 内装のシミ落とし |

|

|

* 船底塗装 |

|

| * カーステレオ取り付け

船を引き取ったときには、テーブルの横の小物入れにいわゆる2軸式のAM/FMカセットラジオが備え付けられておりバウキャビンの最前部の壁には2個のマリンスピーカーが付いておりました。このラジオはメーカーオリジナルのものでアメリカ製ですから、すなわちFMのバンドが日本とは異なっておりますので日本の放送を聞くことは出来ません。前のオーナー氏はAMだけしか聞いていなかったようです。これでは使いものになりませんので、早速1DINのカーステレオと取り替えることにしました。AM/FMそしてCDチェンジャーコントロール機能付きで、出来ればMD、せめてCD1枚がけと思ったのですが手元にあったのはカセット式。他にも色々と費用がかさむのであえてここはお金をかけずに手持ちのラジオを使うことにしました。どうせメインに聴くのはFMとCDなのですから・・。

配線は、元のラジオはもう使うことはありませんのでコネクターの配線をラジオ側で切ってギボシ端子を付け、ソニーのラジオと接続をしました。

ラジオの交換:2007年1月 船でステレオを聴くときは、大体FMかCDなのですが、最近のオーディオ機器の進歩によってiPODのようなメモリーオーディオの比重が大きくなってきました。一方、自宅ではもうMDを聴くことが無くなりましたが、ディスクも捨てるには惜しい・・と言うことで船で活用できればいいと言うわけでラジオを取り替えることにしました。 このラジオは、サブウーファーの出力が単独で出ている上、AUX入力がありますからミニプラグの変換ケーブルを繋ぐことによってメモリーオーディオの再生も可能です。 交換作業は簡単でした。電源やスピーカーの接続コネクターも同じですから、いわば本体だけの差し変えみたいなものです。唯一、このラジオには有線リモコンが無くて赤外線だけなので、リモコンシステムを取り替えなくてはなりません。(詳細はこちら) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船がおもに航行するのは東京湾内ですから、ラジオの電波もそれほど弱いことはないと思いますが音質良く受信するためにはアンテナはしっかりと立てておきたいものです。とはいえ、普通のロッドアンテナを取り付けたのでは、錆びる、低い橋桁にぶつかる、固定方法が面倒、さらにはケーブルの引き込みに防水処置が必要・・等と結構な作業になります。そこでラジオを固定するために小物入れを外して加工しているときにふと見つけたのがバウの手すりです。ステンレスの手すりがぐるりとバウを取り巻いていますがそのサポートの根本は船体にネジ止めされており、その一つがデッキを貫通してラジオのそばに頭を出しているのです。船体はFRPですから当然この手すりはアースから浮いている状態になっています。そこで早速アンテナ線をこのビスに接続することで手すり全体をアンテナとすることが出来ました。これで感度はばっちりです。(写真右白い線がアンテナ、窓の外左に見える手すりに接続してある) なお、他にも船体を一周しているアルミ製のモールがあり、これも固定リベットが室内に貫通しているので利用できないこともありませんが、少しでも高い場所を選びたかったのと、船を一周しているためにエンジンやプラグにも近くなり、AMのノイズを拾う可能性があったので手すりの方を選びました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

例えば釣りをしているとき、例えばアンカリングしてノンビリとしているとき、あるいは快調にクルージングしているときに音楽は欲しいものです。それがラジオではなく自分の好きな曲やアーティストならもっと気分がよいでしょう。そしてディスクが終わるたびにコクピットを離れなくても良いのは何と言ってもCDチェンジャー・・・ということで10枚がけのCDチェンジャーを取り付けることにしました。 場所としては室内であればどこにでも設置可能ですが、マガジンの交換も簡単に出来、丁度奥行きがぴったりと言うことで小物入れの横に吊り下げることにしました。ブラケットは木ねじで直接船体に取り付けてありますが、板厚が2-3センチあるので長さを選べば船外にネジの頭が出ることはありません。 マガジンは3個用意し、各自が自分の好みのCDをセットしておいてマガジンごと差し替えて出航できるのもチェンジャーの嬉しいところです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

前述のようにステレオが4スピーカーですから、リアのチャンネルはコクピットで鳴らしたいものです。通常はマリンスピーカーとして市販されているものを使えばいいのですが、価格がかなり高いのと取り付けの際に船体に丸い穴を開けなければなりません。これはかなりやっかいな作業です。丁度コクピットには車のダッシュボードに相当する部分が広くありますのでここに据え置き型のスピーカーをおくのが簡単です。水はかかりませんし、傾斜したフロントガラスに反射して音も後方に拡散されます。スピーカーの形としては、車のリアシェルフに置く台形タイプが一番ぴったりなのですが一つ重大な問題があります。それは車のスピーカーではマグネットから出る磁力線に何の対策も採っていません。ところが船のコクピットにはコンパスがありますので、そこに磁力の出るスピーカーを置いたのではコンパスが死んでしまいます。ですから磁力が外に出ないようにした防磁型のスピーカーでなければならないのですが、その種のスピーカーはブラウン管テレビの近くで使うことを想定したAVスピーカーなので四角い箱形ばかりです。 そこでインターネットのオークションで探してみると、丁度テレビの横に取り付ける防磁型スピーカーの出品がありました。大きさも適当、形も台形型、ケースは樹脂で色も黒と条件にぴったりです。早速競り落とすことにしました。もちろん中古ですから価格も安く、仮に水や埃で傷んだとしても惜しくはありません。 取り付けは至って簡単、ただ置くだけでもいいのですが波に揺られることがありますので下からビスで固定することにしました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

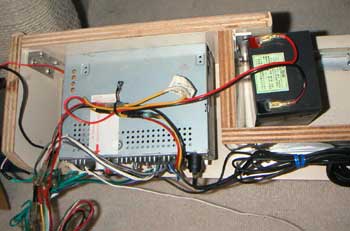

とあるつてでジャンクのサブウーファーを手に入れました。元々自動車用で、ハッチバック車のリアシート裏に取り付けるようになっていて、専用アンプで駆動しますが、そのアンプがありません。取り敢えずそのまま既存のスピーカーにパラに繋いでみましたが、共鳴箱方式のサブウーファーではないので、出てくる音はほとんどフルレンジと変わりません。そこでローパスフィルター付きのアンプと組み合わせることにしました。 ふと思い出したのが、はるか昔に使っていたイコライザーアンプ。10バンドで30ワットX2ですから取り敢えずこのまま使ってしまいましょう。上を全部下げて30Hzと60Hzを目一杯、180Hzをちょいでローパスとして使えるでしょう。 ところでこのアンプ、最初は既存のラジオのスピーカーに接続して信号を取るようになっていましたが、その後アンプ部を殺してグライコとして使っていました。まずはそれを元に戻さなければなりません。それから入力ですが、最近のラジオはBTL接続と言って片チャンネルに2つのアンプを使ってパワーアップをしています。そのためスピーカーのマイナス側もアンプの出力であってアースではありません。一方、このイコライザーアンプの入力側は片方がアースに落ちる設計になっています。つまり、イコライザーアンプの入力はラジオのラインアウトから取らなければならないわけです。 ともかくイコライザーアンプはライン入力に対応するよう改造し、いざ取り付け。 サブウーファーの置き場はバウのマットの上、座席の背もたれにぴったり付けて置くようにしました。これなら場所も取らず、ケーブルは5メーターにしましたので船外までの持ち出しも容易です。 作業が終わって、試聴。そんなにズンズンするわけではありませんが、こういうものは切って違いがわかる程度がいいのでこれで良しとしましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

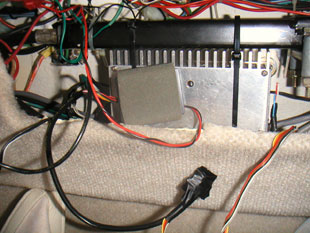

今まで使っているサブウーファーは、16センチのコーン型をボックスに入れたもので、アンプはイコライザーをローパスフィルターとして使用して、バスブーストする仕組みです。ウーファーとは言え中高域も再生するので、イコライザーをフラットにすることで、花見で横抱きしたり海岸にビーチングしたときのBGMスピーカーとして流用できるので便利でした。とは言え、JBLと名が付いていてもサブウーファーとしての効果は今ひとつ。そこにJVCのサブウーファーの出物が手に入りました。仮接続して音を出してみると、はるかに効果があります。前のサブウーファーはバウベッドの上にどっかりと鎮座していましたが、JVCのほうはコンパクトで場所をとりません。ということで入れ替え作業を実施しました。 まずはラジオが入っているシェルフボックスを外します。前のサブウーファーシステムのライン出力と電源を取り外します。次に新しいサブウーファーを固定します。シェルフボックスから吊り下げるようにしましょう。電源と音声信号を接続して配線を処理します。コントローラーはラジオの下に両面テープで固定します。ここまでの作業は簡単なのですが、大変なのはシェルフボックスを戻す作業です。重いのをハルに押し上げながら固定ネジを締めるのが難しいのです。レジャー用のパイプイスをジャッキ代わりに使ってなんとか固定しました。このままでは揺れたときにウーファーがハルを叩くので、下を小さな木ねじで固定して作業完了です。

さあ、コンパクトで効果の高いサブウーファーシステムを手に入れましたよ。これで、ますます宴会船として楽しい船になることでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

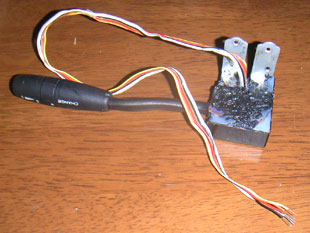

ラジオの本体は前述したようにキャビンのテーブルの横に付いていますから、選局やボリウムのコントロールにはいちいち中に入らなければなりません。これは不便です。そこでコクピットから操作できるリモコンを作ることにしました。 ソニーのラジオは基本的に有線式のリモコンに対応するようになっています。そこで車で使用しているレバー式のリモコンを接続することにしました。レバーを上下に動かすとボリウムのアップダウン、前後に動かすとラジオではシークアップとダウンでCDではトラックのアップダウンを、そして手前や向こうに回すことでソースの切り替えやAM/FMのモードの切り替えが可能です。 なお、ここではたまたま部品が入手しやすかったので車用のレバー式リモコンを使いましたが、ソニーからは「ロータリーコマンダー」と言う名称で円錐形の有線リモコンが市販されていますので、皆さんはそれを使う方が簡便かと思います。 リモコンの変更:2007年1月 ラジオを変更したことにより、これまでのリモコンが使えなくなりました。以前は抵抗値の違いによって操作をするタイプでしたが、今度のラジオは普通の赤外線式です。従って、レバーの操作で赤外線信号を出す変換ユニットが必要になります。 まずはリモコンレバーの作業。スイッチの接点でそれぞれの信号が出るように変換ユニットに直結する配線を引きだします。線の数は前の3本から7本になったので、線が通る穴も広げました。

次は変換ユニットへの接続。ユニット(灰色の箱)はメーターパネルの裏、アンプの下に置きます。そしてラジオに赤外線信号を送るLEDを、座った人の頭で信号が遮られないよう天井近くに取り付けます。

変換ユニットは白い布カバーの中、そして赤外線LEDは矢印の先のところに付いています。 左下にあるラジオまでの距離は約1メートル。角度的には正面にはなりませんが、テーブルや壁の反射があるからでしょう、十分信号は届いています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

昨年、名古屋の船仲間のPCに乗せてもらったときに「欲しいな」と思った艤装があります。 トランペットスピーカーは大出力のものは結構大きくなって風の抵抗も受けますので、10ワットクラスの小さなものにしました。別に選挙演説をするわけでもありませんし、どうせすぐに塩でダメになりますから安いもので十分です。 アンプの本体はメーターパネルの裏におき、マイクのコネクターをパネルの右隅に用意しました。マイクのプッシュトークスイッチを押すとアンプに電源が入って「放送」出来るようになっています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

もう一つ、名古屋のグループが使用していたのがアマチュア無線機です。50MHz帯の無線機でしたので、かなり遠くまで届いていました。 何を隠そう、この私も昔の電話級の免許を持っていますし車にも無線機を付けて仲間と話していたものです。使用していたのは430MHz帯ですが、当然ながら海の上の方が電波は良く届きますし、東京湾で使うならば通信エリアも十分です。 作業はそうたいしたものではなく、アンテナは昔車に付けていたモービル用アンテナを、ルーフの手すりに専用アタッチメントで取り付けました。 アンテナケーブルは、ピラーに貼り付けた黒色の配線ダクトを通してダッシュボードの上に引き回しました。きれいに処理するために、今までスピーカー配線に使っていて変形してきた配線ダクトもこの際、新しくしました。 無線機は、キャビンに保管しておいて、使用するときにブラケットに差し込んで固定します。ブラケットの固定方法ですが、ダッシュボードに穴を空けたくなかったので接着剤を使用しました。 通信テストの結果、係留所から船橋港のハンディ機と先方メリット3で交信できました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

コクピットの操作スイッチには、作動中を示すインジケーター(テルテールといいます)が付いていません。そこで夜間に見やすく、昼間でも切り忘れを防止するために、主なスイッチにLEDのテルテールを付けることにしました。 LEDには何色かありますので、航行灯や錨泊灯などの灯火関係は橙色、ブロアやビルジなどモーター系は透明の緑と赤色、冷蔵庫はつや消し緑、ステレオは同じくつや消しの赤としました。 パネルの上には船とそれぞれの場所を示す絵が印刷されていますので、その位置に穴を開け、LEDを取り付けました。ただし、アメリカの船故法規の違いでしょうか、場所が変わっているものもあります。例えば航行灯ですが実際にはフロントガラスの前方にあるのですが絵では船首になっていますし、錨泊灯は実際には屋根の上に付いているのですが絵では船尾右側になっていますのでLEDを実際の位置に合わせてあります。 また屋根の前後には車のフォグランプを使用した着岸灯を取り付けましたので、このテルテールも同様に設置しました。 実際の配置と色については写真をご覧ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

コクピットのそれぞれのメーターには、夜間は裏側から電球で照明がされるようになっています。これは白熱電球ですが、あまり明るくはありません。そこでワット数を上げてみましたが、そうすると発熱も大きくなってソケットが溶けてしまうことがわかりました。 そこでバックライトの光源を、発熱が少なく明るい発光ダイオードに変更することにしました。いままで入っていた電球をソケットから抜き、替わりに発光ダイオードと電流制限抵抗を差し込みます。今回は明るさが5000mcdの赤色ダイオードを使用し、制限抵抗は330オームとしました。これで12Vで約40mAの電流が流れる計算になります。 色としては今は白色もありますし、青でも緑でもかまわないのですが、たまたまメーターパネルの上に設置してあるコンパスの照明が赤だったので、夜間目に優しい色でもありますし全て赤に統一することにしました。 タコメーターと速度計は他より口径が大きいのでLEDを2個使用しています。 あとはパネルに穴を開け、裏でクランプなどを使用して固定し、メーターパネルの照明とパラに電気を配線すれば出来上がりです。 これでコクピット周りは赤い照明で照らされ、ぐっと高級感が増した感じになりました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

そこで一番簡便な自動車用のフォグランプを取り付けることにしました。12Vで点灯しますし、コンパクトで防水性があり、かつ値段も安く手に入ります。さっそくネットのオークションで入手しましたが、なにしろ2個一セットですからどこにどう付けるかそのほうが問題でした。まずは2個を並べてルーフの前方に付ける、これは特に左右幅広く照らすことが出来ます。ですがトリニティは桟橋と並行ではなく垂直に係留しますので乗り降りを考えるとバックで進入してゆくほうがいいのです。そうすると後を照らしたい、かといってロープは船首の方にもかけますのでそちらも明かりが欲しい・・ということであれこれ考えて結局は前と後に一つずつ設置することにしました。スイッチは今のところ一つで両方を同時に点灯するようにしてあります。着岸時にはどうせ両方使うのですからあえて別々にしなくても良いと思ったからです。 2008年7月26日 着岸灯交換 約4年使用した着岸灯は、本体もさることながら、取り付けステーが潮で錆びてボロボロになり、ついには脱落してしまいました。 ハウジングの方もビスを受ける部分が腐蝕していますので、ステーだけ作成しても仕方がないので、新品と交換することにしました。 今回買った物はハウジングが樹脂製ですので、耐腐食性はかなり良さそうです。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

設備の良いアメリカ艇ですから、当然キャビンの照明もセンスの良い白熱ダウンライトが取り付けられています。ハロゲンではありますが、やはり消費電力が大きいので航走中はかまいませんが夜間に錨泊しているときにはバッテリーへの負担が気になります。そこで別途蛍光灯を取り付けました。 これは秋葉原の秋月電子で入手したもので、もとは液晶パネルのバックライトなのですが、12Vで点灯する上非常に低消費電力で明るいのです。 スイッチは、キャビンの入り口に二つ付いていてそれぞれテーブルの上のダウンライトと、キッチンの上のダウンライトをオンオフしていましたので片方で全てのダウンライト、もう片方で蛍光灯を制御する用に変更しました。 蛍光灯は二つ買ってきたので、もう一個をキャビンの前方に付けるか、はたまたコクピットの天井に付けるべきか・・これもしばらく様子を見ながら決めることにしましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

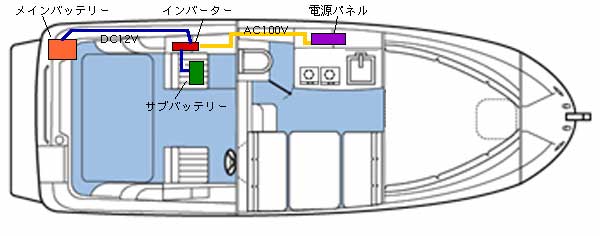

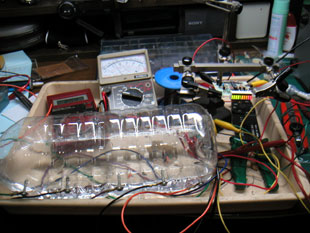

輸入艇と言うことでこの船の設備の良さは何と言ってもキッチンを見ればわかります。 そこでバッテリーの12ボルトから交流の100ボルトを作り出すインバーターの出番です。インバーターにも色々ありますがどの位の容量のを買ったらいいでしょうか? ネットのオークションで探したところ、1200ワットで3万円という丁度手頃な物がありました。しかも良いことにリモートで電源のオンオフが出来るタイプですから、これは便利です。というのも、このくらいになるとバッテリーからは最大で100アンペア位流れますのでバッテリーからインバーターへの配線は太く極力短くしなければなりませんから、いちいち電子レンジを使うたびにインバーターまで行って電源を操作しなくても済みます。 次の問題は電源たるバッテリーです。これをメインのバッテリーに接続して使い切ってしまったらエンジンをかける事が出来なくなってしまいます。そこでインバーター専用のサブバッテリーを搭載することにしましたが、メインのバッテリーと並列にするわけにはいきません。つまりエンジンがかかっているときはバッテリーに電気が流れて充電され、エンジンが止まったらメインバッテリーから切り離されなくてはなりません。また、充電中にインバーターで電子レンジを使ったばあいは間にサブバッテリーがあっても何しろ100アンペアですから、かなりの電流が充電に加えて流れることになりますのでもし電流制限がされないと充電用の電線に大電流が流れて発熱、発火するかも知れません。 <写真下 左:サブバッテリーチャージャー 右:インバーター> さて、最後に配置です。インバーターは電子機器ですから出来ればキャビン内、それもキッチンユニットの中に置きたかったのですが、ケーブルの長さの範囲内でバッテリーを置くスペースがありません。そこで助手席のシートの下の物入れにバッテリーとインバーターを置き、100ボルトの線をトイレを経由してキッチンまで引き込むことにしました。一方船尾のメインバッテリーからは充電用に8スケアのケーブルを引き、サブバッテリーチャージャーを経てバッテリーに接続されます。(写真右上)

下の写真は陸電のコントロールパネルです。

使い方は簡単で、電圧計でサブバッテリーが10ボルト以上有ることを確認したらインバーターのスイッチを入れ、2-3秒で出力側の電圧計が上がったのを見て使用したい機器のブレーカーをオンにします。 これでいつでも冷えたおにぎりや日本○も暖かくしていただくことが出来ます。うれしいですねえ! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「バッテリーについての基礎知識」をこちらに用意しました。 上記のようにこの船にはバッテリーが3個搭載されています。しかし係留所には陸電設備がないため、係留中に充電することは出来ません。エンジンをかけているときだけです。そこで特に冬期のバッテリ上がりを防止するためにソーラーパネルによる補充電をすることにしました。 用意したのは3Wのパネル、これを2枚並列にして6Wで使用します。 さて、パネルはどこに付けましょう? 次の案は、スターンの水平面に付けること・・丁度物入れがあってそこの蓋に付けるコトも考えました。配線が短くて簡単なのですが、見た目が良くないのとイタズラされやすいと言うリスクがあります。 3番目の案としては、左舷のガンネルの内側に取り付けるもので、これも配線が短くてすむ上、外からは目立たないと言う利点があるものの、正午前後の太陽が真南に来ているときしか十分な発電をしないと言う欠点があります。 ここはやはり、見栄えと効率を考えて屋根に付けることにしましょう。 さて、メインバッテリーは2個ありますので、本来ならばそれぞれに1枚ずつソーラーパネルを接続すればいいのですが、屋根の上から船の左舷最後尾にあるバッテリーまで配線を2回路も引くのは大変です。 その先は、バッテリーまで床下をはわせて線を延長します。

さて、夕方になってすっかり日が傾いてきましたが、作業が終わって電圧を測ると解放で18ボルト出ていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

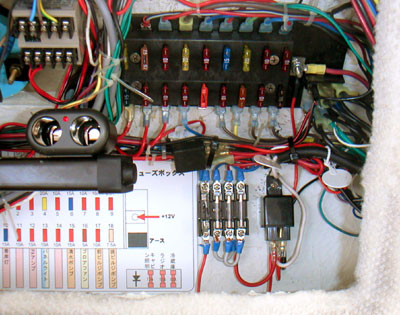

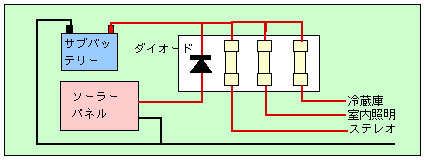

冷蔵庫は交流100ボルトと直流12ボルトの兼用です。そして100ボルトが優先でそちらから、つまり陸電が供給されると陸電に自動的に切り替わるようになっています。一方直流の方は当然ながらメインバッテリーから供給されるのですが、電源スイッチが扉を開けて製氷器の横奥に付いていて外にはパイロットランプのたぐいがありません。そうするとうっかりスイッチを切り忘れているとメインのバッテリーを消耗してしまう危険性があります。そこで冷蔵庫の電源がコクピットパネル裏のヒューズボックス経由で供給されるのに目を付け、一旦リレーを間に入れて、そのリレーをコクピットのパネルのスイッチでコントロールするように配線を変更しました。 (写真の右の一番下、緑のランプが冷蔵庫のスイッチ=>) * 電源の2系統化 冷蔵庫の電源はメインバッテリーから供給されますから、ずっと使いっぱなしだとバッテリーが上がる、これ常識です。でも冷蔵庫は、夏場は特に利用したい。そこで冷蔵庫の電源はメインバッテリーではなくアクセサリーバッテリーからとるようにすれば、問題ないわけです。 そこで冷蔵庫へ行く配線をつなぎ変えることにしました。 ところがメインのヒューズボックスと同じものというのは無茶苦茶に良い値段がします。 4連しかありませんし、しかも管ヒューズ用なのですが、安いことではピカイチです。

なお、一番左は空きではなくソーラーパネルからの供給を受けるダイオードが入っています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船は96年の登録ですが、前のオーナーはあまり乗らない人だったらしくエンジンは100時間くらいの使用だと聞いていました。車と違ってエンジンの使用時間の感じがわからないので、今度の定期メンテナンスをきちんとやるためにもアワーメーターを付けたいと思っていました。 そこで秋葉原の鳥居パーツで探してみましたが、交流100ボルト用は多いのですがDC12Vというのは少ないですね。しかもリセットボタンがパネルに付いているタイプだと間違ってリセットされては何にもなりません。 取り付けはメーターパネルの空いているスペースと言うことで、タコメーターの左肩に取り付けることにしました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

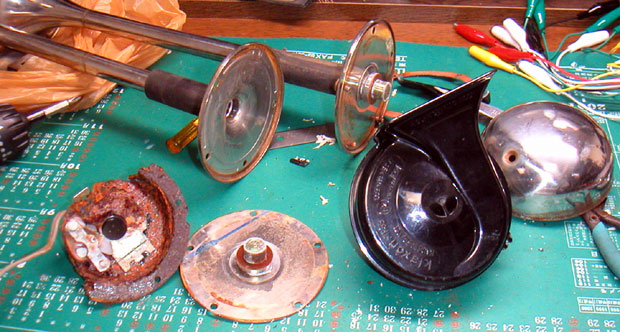

この船のホーンはバウのアンカーロッカーの中に取り付けられていて、側面に空けられたスリットから音を出すようになっています。船を購入したときには、完全に錆びていて全く鳴らない状態でしたので、自動車用の渦巻き型のホーンを取り付けていました。しかし音が小さくてこもってしまい、殆ど役に立っていませんでした。 結果は・・中のパーツがぐずぐずに錆びていてとても修復出来そうもありません。 ちなみに移植に使用したホーンはフランスのクラクソン社製です。日本で言う「クラクション」という言葉の語源になっています。固有名詞が一般的に製品を指す言葉になったのは「味の素」みたいなものですね。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

そこで簡単に消費燃料を測定するものはないかとインターネットで探したところ、ニュージーランドのNAVMANというところから羽車式のセンサーとカウンターがセットになったものが出ていることがわかりました。ところが国内では需要がないせいか同じシリーズの水深計とか風速計などはあるのですが肝心の燃費計は輸入されていません。 そこでさらに調べるうちにようやく見つけたのがグラーツという会社で扱っているVISION2000と言うセンサーにカウンターを組み合わせたものです。このセンサーも羽車式で6900パルスで1リッターといいますからかなり精度が高そうです。カウンターはユーアイニクスと言う会社の積算式CU-648で小数点以下2桁まで表示し、最大で999リッターまで積算可能です。出来れば瞬時の燃費と出発から戻るまでの積算が切り替えで表示できてかつメモリーしておけると最高なのですが、100V用では有っても12ボルトには用意されていないようです。

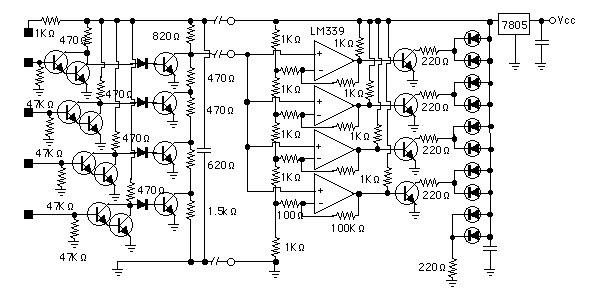

センサーには方向性がありますので(青矢印)向きを間違えないように取り付け、さらにケーブルを接続する端子部分は防水と腐食防止のためにシリコンで完全に密閉してしまいました。 さて、取り付けも終わりましたのでさっそく試運転。 こんな具合でこれからデータを集めていくと大体どの辺ならどの位のガソリンが必要かも読めるようになりますし、また潮の流れやエンジンの調子も判断できるようになりそうです。 ちなみに価格はセンサーが約7000円、メーターが18000円、そして配管部品が600円ほどでした。 問題発生、調査中 カウンターの電源は素直にイグニッションスイッチのオン端子から取ったのですが、一つ問題が発生しました。それはエンジン始動のためにクランキングをするとバッテリー電圧が10ボルトくらいまで下がり、カウンターの表示が1リッター減算してしまうのです。かかりが悪くて何度もセルを回すと数リッターマイナス表示になってしまいます。これは12ボルトといっても元が制御用のカウンターであるため電源電圧がプラスマイナス10%となっておりそれを越えると作動がおかしくなるようです。 解決方法としては: 問題解決 まず最初にディレイ回路を作成しました。トランジスターとリレーで作った簡単な物ですが、ちゃんと働きます。 これでは完全ではありませんので、タコメーターの信号が有るときだけ電源が入るようにしてみました。エンジン停止時は、たとえエンストでも回転がゼロですから電源が入らず、アイドル回転以上ではじめて電源が入るようにすればいいのです。

プラスチックの電池ケースを組み合わせ、リレーも一緒にタイバンドで固定してユニットを作って計器板の裏に固定しました。 右の写真で緑の矢印で示している四角いボックスがカウンターです。

この状態でかなり長く使いましたが、ついにバッテリーが劣化しました。 実はこれ、最近のアイドリングストップ自動車で実用化されている技術なのです。アイドリングストップというのは信号待ちのときにエンジンを止め、発進時にエンジンをかけます。当然、エンジンがかる時はバッテリーの電圧が低下します。そうすると、カーステレオの音が途切れたり、カーナビがリセットされて起動画面に戻ったりしてとても困る訳です。そのため、ラジオやナビの回路の電源にこのDC-DCコンバーターを挿入しておけば、電圧は降下しないので音は途切れないしナビもそのままになります。 ということで、入力電圧8-12Vで出力

ICだけで12Vを5Vに下げると結構な発熱がありますから、頭に10オームの抵抗をいれて3-4V程度の電圧低下をさせておきます。その効果は、このとおり。左はクランキング時のバッテリー電圧で約10Vです。そして右はカウンターの電圧で、何ボルトにも調整できますが、13.5Vにしてあります。

このシステムは安価で効果の高いものですが、残念ながらコンバーターが最大で2アンペアしか供給できないので、カーステレオやナビには使用できません。きっとそのうちにずばりナビに使用できる仕様のものが出てくることでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船の清水タンクの容量は75リッター、そしてタンクはコクピットの床下に設置されています。ですから残りの量を見るためには、いちいちハッチを開けてのぞき込まなければならないのが面倒です。そこでコクピットに水位計を付けることにしました。

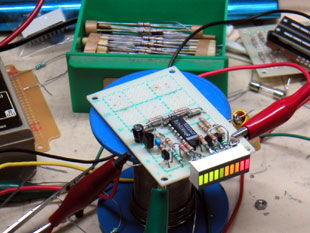

タンクへの電極の取り付けは上の写真のように、リード線に丸端子を付けステンレスの5X30mmのタッピングネジにシリコンを塗ってねじ込みました。タンクの高さは21センチでしたので、一番底にコモン(オレンジ)、底から5センチの位置に1/4を示す電極(黒)、さらに5センチおきに1/2の電極(紫)、3/4(青)、4/4(緑)とねじ込んであります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船はトランサムの内側に一列、シートを取り付けるようになっています。またアフトのガンネルにはアルミの板が張ってありますがその下は空洞でボートフックやデッキブラシを収納するようになっています。 そこで欲しいのがロッドホルダーなのですが、なかなか適当な物がありません。一番欲しいのは3連くらいのプラスチック製の筒状の物なのですが、トランサムの内側は人が座るのでそこには取り付けられません。ガンネルの上に斜めに差すタイプも考えたのですが、下にはフックやデッキブラシがあって当たってしまいます。かといってトランサムの上の面に付けたのでは、雨が下のバッテリーやドライブのチルトポンプなどにかかってしまいます。 そうこするうちに、一本だけ差す筒状のホルダーを見つけましたので試しに買ってみました。これなら一番端に取り付ければそれほどじゃまにもならないようです。 次に同じものをもう一本買いました。そして反対側に取り付けました。こうすることで、ロッド以外にも色々なものを差し込むことが出来ます。 詳細はタープの項目をご覧ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

夏ともなると海の上の日差しはきつい。 そこで折り畳みのワンタッチタープをアフトに設置することを考えては見たのですが、まずタープの形が正方形であって床面が平坦でなくてななりません。私の船は正方形でもなく、後はともかく前の方はステップがあります。

シートの固定には100円ショップで購入した自転車の荷物固定用のゴムひもを使用し、片方は袋の中をゴムひもを通してあり、こちらをルーフの手すりに引っ掛けて固定します。反対側はハトメの穴をポールに差し込み、さらにゴムひもをガンネルのクリートにかけて風で飛ばないようにしてあります。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

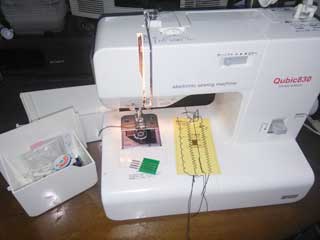

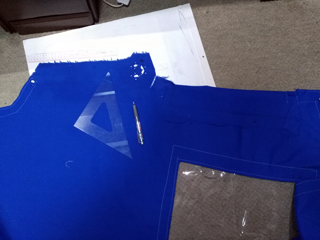

トリニティのオーニングは2008年に新しく作ったものです。その後台風でビニール窓が飛んだので修理しましたが、10年使用したわけですのでそろそろ寿命です。表面のコーティングが固くなって剥がれ落ちたところには白いシリコンを塗りつけました。その上ファスナーの樹脂が紫外線で劣化して欠けてきています。

ですがこれ、作った時に12万円、修理で7万円かかっています。新しく作り直すとなると15万円くらいかかりそうですが、これって自分で作れないものでしょうか?帆布を縫うには家庭用のミシンではだめで、工業用ミシンがないと出来ないという話を聞きますが本当にそうでしょうか?ゆっくりやれば家庭用ミシンでも縫えたりしないのでしょうか? 帆布や金具、ファスナーなど必要な資材や部品はネットで買えることがわかりました。そしてデニムは家庭用のミシンでも、針を変えれば縫えるということもわかりました。デニムが縫えるのなら、帆布だって縫えるはずです。ここはひとつやってみましょうか?実はこんなこともあろうかと、近所のクリーニング屋さんが「差し上げます」と貼り紙をして店先に置いてあったミシンをもらって来てあるのです。普通の家庭用ミシンなのですが、これを使ってみようと思います。

3月19日 プロジェクト始動!

ではネットで材料をそろえるとしましょうか。

3月24日 布が来た!

ところが、ファスナーがありません。YKKのビスロン10号180センチなのですが、在庫がないというのです。ほかのマリンショップに問い合わせをしても在庫なしでした。さらに探した結果、大阪のファスナー屋さんにありました。しかも価格がテント屋やマリンショップの半額以下なのです。金具もこちらに注文したほうが安かったですね。あれやこれやで材料費の総額は3万円ちょっととなりました。ということは、約10万円くらいが手間賃というわけですね。これはやる気が出ますねえ。

4月25日 糸が来た! 耐候性のある糸としてはPTFE製の TENARA(テナーラ)という糸が一番いいとわかりましたが、PTFEとはテフロンのことであり摩擦が少ないので家庭用のミシンではうまくテンションをかけるのが難しいようです。 今回買ったHeminway&BartlettのDabond2000シリーズは、 隣の黒いのは試しに買ってみたジーンズ用の家庭用で縫える20番の一番太い糸で、右端は普通のミシン糸です。ただ、工業用はリールの大きさが全然違います。ミシンの糸かけは横ですし、リールの穴の大きさも全く違います。

さあ、これで準備が整いました。ではいよいよ製作作業にかかるとしますか。

5月29日作業開始 困ったのは窓の部分です。ビニールと布を合わせて縫おうとしたところ、布が送られません。ミシンのスキーのような足がビニールにくっついてしまうのです。それならばともう一枚布を重ねると、今度は送りはできるのですが、いくら待ち針で止めていても3枚がどんどんずれてしまいます。結局両面テープでビニールと布を張り合わせてから縫い付けることにしました。

7月4-6日 オーニング縫製

はあ、ようやくできました。材料を発注したのが3月末ですから三か月以上かかったわけです。やはりプロの領域に手を出してはいけないということを身に染みて理解したところであります。

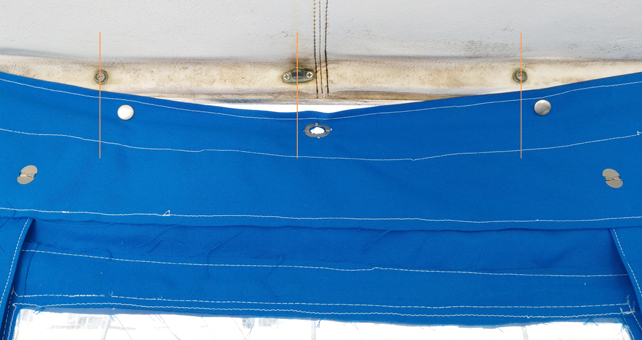

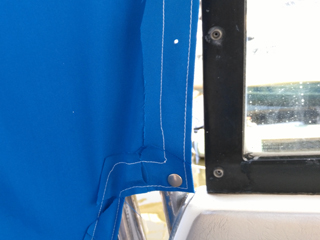

7月8日 オーニング取り付け!

8月1日 オーニングの手直し さて、金具の位置が合わないのは3か所です。 さて、では上部中央から手直しと行きましょうか。なんといっても取り付けの基準となる場所ですから、ここを最初に直しておかないといけません。現物合わせで正しい位置をマークして、ポンチで穴を開け直します。アイレットは付け直し、ボタンは再使用できないのでニッパーでこじって外し、新しいボタンを加締めます。

8月3日 オーニングの手直し(続き) 持ち帰ったオーニングは、折り返し部分の縫い目をほどいてアイロンをかけました。これでボタンやアイレットに必要な外寸を確保して、あとは別の布ではさんで補強をして縫い付ければいいのです。 さて、縫い付けが終わりました。あとは穴を開けて金具を取り付けるだけですが、ここでまた失敗をしてはいけないので、金具つけは現場でやることにします。

さあ、これでオーニング関係の作業は終了です。いやあ、長かったですねえ。四国のテント屋さんに生地を発注したのが3月後半でしたから、4か月かかったことになります。まあ、エンジンのことがなかったらその半分くらいで出来たかもしれませんが・・・では費用をまとめてみましょうか。(端数切り上げ)

ということで、材料費は3万円となりました。あちらこちらネットで探して分かったことですが、金具とファスナーの値段にずいぶん開きがありました。ですのでこれでも若干無駄使いをしたところがあります。ともあれ、今回やってみてわかったことは、ある程度ミシンに心得のある人ならば、作業場さえあれば家庭用ミシンでもオーニングの自作は可能である、ということです。あとは、この材料費とプロに頼んだ場合の差額をどう考えるか、ということになりますね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

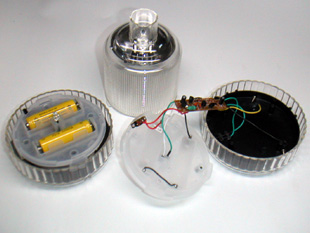

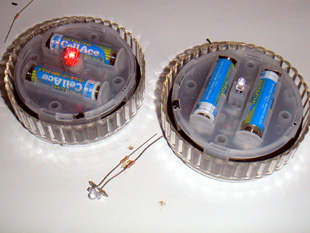

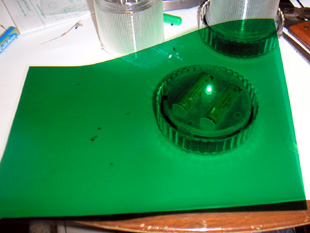

これは厳密に言うと船の艤装ではありません。 それから2年以上を経過して、いつの間にか灯りが点かなくなってしまいました。修理かたがたどうせなら色を赤と緑にしようと思ったのですが、近所のホームセンターを探し歩いても同じデザインのものはなく、値段もはるかに高いものしか有りません。 さて、早速中を分解してLEDを交換しましょう。最初のは黄色の灯りでしたが、今回買ったのは白色です。 このランプ、構造としては垂直軸方向に放射されるLEDの白色光を上部の三角柱の反射板で拡散させ、それを外側の筒のプリズムで全体が光っているように見せています。それならプリズムの内側に赤なり緑なりのセロハンでも貼れば良いではないか・・と言う人もいるかも知れません。 私がやるからには、あくまでも根本的な改造をしなくてどうする!・・・と言うわけで、まず赤の方から・・・これは簡単に出来ました。以前にメーターパネル照明に使用したLEDの手持ちがあったからです。付いている白色LEDを撤去して代わりにリード線を付けた赤色チップをハンダ付けすれば完了です。 仕方なく、緑だけ着色フィルター方式にせざるを得ませんでした。で、フィルターはどうしたか?照明用のゼラチンシートでも着色セロハンでも良いのですが、買いに行くのも面倒なのでインクジェット用のOHPシートに緑の印刷をしてそれをカットしました。外側の円筒の内側にぐるりと巻いて余った部分を切ってお終いです。明るさも、白色LEDが明るいので丁度良いようです。 こんなことなら最初からそうすれば良かったろうって?

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

これまで釣り竿はバウの棚の上にドサッとおいてありました。でも見栄えは悪いし、揺れると落ちてくるし、何より使う竿と使わない竿がごちゃまぜになっています。 そこでようやく竿の整理をしました。もう湾内で釣りをするにはどの程度の竿が必要かというのがわかったからです。メインに使うのは1.8mくらいの細いロッド、穴子やイイダコ用に1.4mの竿、そしてサバやアジでも2.4mのオモリ50号クラスで十分ですから、そのあたりの竿だけ出して、80号や120号の竿、投げ釣り用の3.8mなんて竿は袋に入れてプラスチックのケースにしまっておくことにしました。 竿を整理しておくためにはロッドホルダーが良いでしょう。ワンボックスの天井に付けるようなのも有りますし、壁掛けタイプもあります。丁度ネットの仲間が「使っていないのがあるから・・」と5本をスポンジで押さえるタイプのをくれました。 取り敢えず置いてみますと、意外とバウの壁が複雑な3次元曲線を描いているのでぴったりと合う場所がありませんが、あれこれ試してようやく適当な位置が決まってビス止め。ただしこのホルダー、結構場所をとるので以前のプラスチックケースが2本、棚の上に納まりません。そこで棚の下にゴムベルトを固定してフックを棚の縁に引っ掛けて固定することにしました。 これで見た目にもすっきり、かつデッドスペースを利用してロッドをきれいに収納することが出来ました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船のゲストはほとんどタバコを吸うので、宴会モードではキャビンの中が煙りだらけになります。かといって窓を開けておくと真冬では寒いし夏では網戸越しでは風が入らない。 とは言っても、車用の12ボルトのクリップ付きの扇風機を窓枠に挟み込んだだけです。電源は直接シガーライター型のソケットから取っていますし、唯一工夫したのはハイとローのスピード切り替えのスイッチをクリップの根本に両面テープで貼り付けたことくらいでしょうか。 なにしろクリップでどこにでも付けられますから、キャビンに風を循環させることも出来れば、窓に付けて室内の空気を強制排出することも出来ますし送り込むことも出来る・・と言うわけで。。これは安い買い物だったと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船の係留ロープは、前が2本に後が2方向4本です。出船するときは、クリートから外したロープを、係留柱のフックにかけて置くわけですが、その際にボートフックを必要とします。特に前のロープは長いので時々フックに掛けるのに失敗して水中に落とすことがありますが、そうすると戻ってきたときに探すのは結構大変です。 と言うわけで、クリートから外したロープ、それが手を離したら自動的に係留柱のフックのあたりに確保されればずっと便利になります。出船がずっとスピーディになります。 問題は、ロープを引き寄せてくれる装置を何にするか・・・掃除機のコードを巻き取るリール、良いですね・・しかしそんなパーツだけ売ってはいません。車の修理工場で使うコードリールやホースリール、これもいいですがひとつ2万5千円以上します。とても4つなんて買えません。どうせ雨風ですぐに壊れるでしょうから、何か安いのはないかとみるうちに犬の散歩用伸縮リードが目に留まりました。潮の動きを考えると伸縮の長さは5メートルくらい必要ですが、その点もクリアしています。ちゃんとしたのは6千円位しますが、ウンと安いのは2千円で買えますので、まず実験してみましょう。 買ってきたリールは、分解してロック機構が働かないようにし、更にゼンマイの巻きを強くします。そしてゼンマイにたっぷりとグリスをスプレーして再度組み立てます。これをタイバンドで係留柱の上の方にとりつけて端をロープに結べば完成です。

残念ながら、濡れた係留ロープはかなり重くて、ゼンマイの力では柱の上まで引き上げる力はありません。ですが、水面からはアイが顔を出しますし、何より柱と平行にリードが下がっていますから、ボートフックでリードを引っ掛ければ簡単にロープもたぐり寄せることが出来ます。取り敢えず目的は達成!!

2009年9月 ワンコリード交換 2年くらい使用した係留ロープ回収機ですが、先日右舷後のリールの巻き取りが出来なくなりました。分解して見たところ、中のゼンマイがドラムから外れていましたので修理しました。その時に、もうヒモの表面が風化して切れそうになっているのに気が付きました。 そして1ケ月くらい経過して船の様子を見入ったときに、今度は右舷前方のリードが切れているのを発見しました。やはり全体に寿命が来ているようですね。この際、4個とも交換してしまいましょう。 全て交換して、リードは大型犬用で8メーターもの長さがありますから後で2メーター、前で1.5メーターほど短く切ってからロープに結び付けました。ついでに左舷後のロープが若干長くて、強風時には粉体が桟橋の柱に押しつけられることがわかりましたので、10センチくらいつめておきました。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船を購入したときに付いてきた魚探は200KHzのシングルモードのものでした。途中で船仲間から譲ってもらったのは50KHzと200KHzの2モードですから、振動子も専用のものに交換しました。前のを外して同じ場所にシリコンで接着したのですが、どうも感度が今ひとつなのです。滑走はもちろん、ちょっとスピードを上げても深度を表示しません。

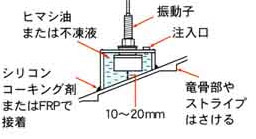

そこで100円ショップを見て回ったところ、丁度良いものを見つけました。一夜漬けの容器です。筒の大きさは十分ですし、蓋もかぶせてちょっと回すだけで固定できます。筒の部分は軟らかいのでカッターで簡単にカットできます。ギザギザになった切り口は、ガスで炙って溶かして平らな面に押しつけて綺麗にします。蓋は中央にドリルで穴を開け、リーマーで振動子の大きさに広げるだけです。筒のサイズが小さく強度もないので、高温で中の液が膨張したときの圧力には耐えられませんから、圧逃がしの小さな穴を蓋に開けておきます。

さて、取り付け作業です。船底の油分をブレーキクリーナーやアルコールで綺麗に落としたら、筒の底にシリコンを塗って貼り付け、水漏れがないよう周囲を綺麗にならします。シリコンが乾燥したら、車のクーラント(冷却液)を八分目まで注ぎ込みます。最後に振動子を落とし込んで固定して完了です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この船は1996年製。多分前のオーナーはバウのマットのクリーニングなんかやっていないでしょう。10年分の汚れが染みついているはずです。 そこでクリーニング大作戦。 そこで風呂場に持ち込んで床にカバーを広げ、洗剤をかけてブラシで表面をゴシゴシ洗い、さいごに浴槽に漬けて足で踏み洗いしました。そして干すこと3日、ようやくキレイになったのでカバーを戻して来ました。 続いてはソファのカバーです。こちらもスポンジを取りだして、自宅に持ち帰ってお風呂でジャブジャブ。驚いたことに風呂の水が川みたいに黒くなりました。やはり10年の汚れはかなりのものでしたね。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

船底塗装の道具はほとんど100円ショップで揃います。まずはローラー、スクレーパー、マスキングテープ、刷毛、軍手、ゴム手袋、マスク・・あとは塗料を入れるバットですが・・これも良いのを見つけました、シューズトレーです。幅も十分で手前が浅く奥が深く、しかも塗料を馴染ませるギザギザもあります。手前の裏にちょっと台を差し込んで高くしてやれば塗料箱その物です。 さて、船底には小さなフジツボと藻が付いています。スクレーパーでかき落としますが、100円ショップのスクレーパーは幅が広い分フジツボ落としには役に立ってもヘナヘナで、塗装膜を剥がすにはうまく行かない。手持ちの幅の狭い固いスクレーパーの方が刃先が塗装の下に入るのでやりやすい。一番良いのは刃先がカッターみたいに薄く取り替え式のスクレーパーですが、刃が鋭すぎてカーブ面では刃先が引っかかって逆にやりにくいです。要は3種類を適宜使い分けると言うことですね。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

バウのマットとシートに続いては長年気になっていた内装材のクリーニングです。なにしろ素材カーペットみたいなものですから、スチームではうまく汚れが出てこないでしょう。洗剤でびちゃびちゃにして水を吸える掃除機で一気にズビズビっと吸い出すのが一番良さそうです。そのための掃除機はオークションで入手しました。この掃除機、強力なだけあって消費電力も1KWありますので、インバーターからの電力ではすぐにバッテリーが上がってしまいます。そこで桟橋から電気が取れるマリーナに行って作業をしました。 もう一つ用意した便利機材は電池式の農薬散布マシン。これに3リッターの洗剤を入れて内装に吹き付けます、先端のノズルを回すと細かい霧からシャワー状まで調節できます。 使用した洗剤ですが、日曜大工センターには業務用のカーペットクリーナーは売っていませんでした。そこで見つけた一番良さそうな洗剤が作業服を洗うものです。これを目一杯濃くして使ってみました。

洗剤を吹き付けたら、掃除機で洗剤を吸い取ります。すぐにタンクの中にどす黒い泡水が溜まります。こまめに水を捨てないと、それが吸い取りファンに回って洗剤が霧となって室内に吹き出しますのでご注意を。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

デッキの掃除には水が必要です。トリニティを係留しているところはマリーナではないので、水道は来ていません。だからバケツで水を汲む代わりに水中ポンプを使ってきました。 初代のポンプはビルジポンプを流用していたのですが、揚水能力が今ひとつだったので、洗濯用のお風呂ポンプの一番大きなヤツに変更しました。しかし、それでも圧力が弱くてかろうじて水が上がるだけで、専用のウォッシュダウンポンプのようにジャーっと流すまではいきません。ウォッシュダウンポンプは欲しいけど、2万円以上するし・・・と思っていたら、ボートショップの「ビーフレンズ」で強力水中ポンプ¥9800と言うのを見つけました。確かにお風呂ポンプよりずしりと重く、パワーがありそうです。早速お買いあげ、そしてこれまでのポンプを入れ替えてみました。 さすがに水量が違いますね、勢いも良いです。が、こんどはホースが細いのが気になりました。 リールを分解して、ポンプとのワンタッチジョイントを取り付け・・・巻き取りリールに向きを変えるとホースがつぶれてしまいますから、防止するために直角エルボーを入れましょう。これで5メーターの水道ホースを巻き取るコンパクトなリールが出来ました。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さてまずはラジオの大きさが違うので、寸法を測ってから回し引き鋸で小物入れの正面パネルを切ってラジオが入る穴に広げます。なかなか良い木を使っているらしく、厚みがある上に密度があって結構固いパネルでした。最後はヤスリで少しずつ調整して、ラジオがぴったり入る大きさに仕上げましたので、板厚もありますからブラケットを使用せずとも裏からラジオを差し込んで後を支えるだけできっちり固定できました。

さてまずはラジオの大きさが違うので、寸法を測ってから回し引き鋸で小物入れの正面パネルを切ってラジオが入る穴に広げます。なかなか良い木を使っているらしく、厚みがある上に密度があって結構固いパネルでした。最後はヤスリで少しずつ調整して、ラジオがぴったり入る大きさに仕上げましたので、板厚もありますからブラケットを使用せずとも裏からラジオを差し込んで後を支えるだけできっちり固定できました。 また、電源ですが、これも元のラジオではアースとヒューズボックスからのプラスの2本しか来ておらずラジオのオンオフは本体のスイッチで行うようになっていましたが、普通のカーステレオではメモリバックアップの常時電源(黄色)とイグニッションスイッチからのアクセサリー電源(赤色)とが別に使われ、アクセサリーをオンにするとラジオが入るようになっています。もちろん電源が一つしかなくてもラジオの設定をスイッチで切り替えることでラジオ単独でオンオフするようには出来るのですが、いちいち中に入らなくてもコクピットから電源をコントロールできればそれにこしたことはありません。ちなみに、ソニー製ではアクセサリー電源はスイッチのオンオフだけの信号電流しか流れず、バックアップを含め全体の電源はバッテリーからの常時接続からとっています。すなわちアクセサリーには数10mA、常時電源は数Aの電流が流れるわけです。いずれにしてもバックアップ電源によってラジオの周波数のメモリやCDの情報などが保存されるのですが、船では車と違って下船時にバッテリースイッチを切ってしまいますのでバックアップが保たれず、乗船するたびに放送局をメモりし直さなければならないという問題が残ります。もちろん別途バッテリーから直にケーブルを引いてラジオにバックアップとして接続すればよいのですが工事が結構大変です。そこでバックアップ専用に小さな密閉式鉛バッテリーを用意し、ヒューズボックスからの電源線には操作パネルのスイッチを経由させることによって、コクピットでラジオの電源のオンオフが出来るようにしました。そしてラジオをオンにしているときは、ダイオードを経由してメイン電源が供給されると同時にバックアップ用のバッテリーも充電されるようにしてあります。

また、電源ですが、これも元のラジオではアースとヒューズボックスからのプラスの2本しか来ておらずラジオのオンオフは本体のスイッチで行うようになっていましたが、普通のカーステレオではメモリバックアップの常時電源(黄色)とイグニッションスイッチからのアクセサリー電源(赤色)とが別に使われ、アクセサリーをオンにするとラジオが入るようになっています。もちろん電源が一つしかなくてもラジオの設定をスイッチで切り替えることでラジオ単独でオンオフするようには出来るのですが、いちいち中に入らなくてもコクピットから電源をコントロールできればそれにこしたことはありません。ちなみに、ソニー製ではアクセサリー電源はスイッチのオンオフだけの信号電流しか流れず、バックアップを含め全体の電源はバッテリーからの常時接続からとっています。すなわちアクセサリーには数10mA、常時電源は数Aの電流が流れるわけです。いずれにしてもバックアップ電源によってラジオの周波数のメモリやCDの情報などが保存されるのですが、船では車と違って下船時にバッテリースイッチを切ってしまいますのでバックアップが保たれず、乗船するたびに放送局をメモりし直さなければならないという問題が残ります。もちろん別途バッテリーから直にケーブルを引いてラジオにバックアップとして接続すればよいのですが工事が結構大変です。そこでバックアップ専用に小さな密閉式鉛バッテリーを用意し、ヒューズボックスからの電源線には操作パネルのスイッチを経由させることによって、コクピットでラジオの電源のオンオフが出来るようにしました。そしてラジオをオンにしているときは、ダイオードを経由してメイン電源が供給されると同時にバックアップ用のバッテリーも充電されるようにしてあります。

オーディオリモコン装着

オーディオリモコン装着

左が取り付けが終わったあとの写真です。

左が取り付けが終わったあとの写真です。

この船は友人と3人で共同で所有していますので、ガソリン代もそれぞれ使っただけ精算しなければなりませんがそのために必要なのが精密な燃料計です。

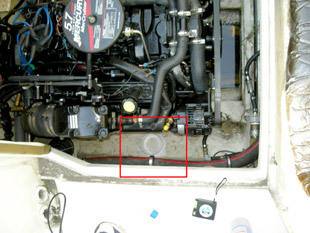

この船は友人と3人で共同で所有していますので、ガソリン代もそれぞれ使っただけ精算しなければなりませんがそのために必要なのが精密な燃料計です。 センサーは両端が3/8インチの雄ネジになっていますので、燃料系の適当なところに取り付けなければなりませんがいちばん簡単なのがタンクからフィルターに至るゴムホースの中間に付けることでした。そこで日曜大工センターで配管部品を探し、両端それぞれにノズルを付けて途中で切ったゴムホースに接続しました。

センサーは両端が3/8インチの雄ネジになっていますので、燃料系の適当なところに取り付けなければなりませんがいちばん簡単なのがタンクからフィルターに至るゴムホースの中間に付けることでした。そこで日曜大工センターで配管部品を探し、両端それぞれにノズルを付けて途中で切ったゴムホースに接続しました。 そこで最後の方法です。

そこで最後の方法です。 このカウンターの消費電力は少なく、しかもクランキング時だけにカウンターに電力を供給するだけですので、専用バッテリーの容量は小さくて済みます。本来ならばこの種の用途には鉛バッテリーを使うのですが、今回はそれほどで充放電が多いわけではありませんので、私は手元にあった単4のニッカド電池を10本直列につないで使用しました。(もともとニッカドは充電しながら使う用途には向きません。1-2年で寿命が来るとお考え下さい。)

このカウンターの消費電力は少なく、しかもクランキング時だけにカウンターに電力を供給するだけですので、専用バッテリーの容量は小さくて済みます。本来ならばこの種の用途には鉛バッテリーを使うのですが、今回はそれほどで充放電が多いわけではありませんので、私は手元にあった単4のニッカド電池を10本直列につないで使用しました。(もともとニッカドは充電しながら使う用途には向きません。1-2年で寿命が来るとお考え下さい。) 電圧12VのDC-DCコンバーターを探します。出力電流はカウンターだけですから1アンペアもあれば十分です。秋葉原の秋月電子で探したところ、出力電圧3.5V〜24V最大出力2アンペアという非常にコンパクトな昇圧形のコンバーターがありました。(写真右)

電圧12VのDC-DCコンバーターを探します。出力電流はカウンターだけですから1アンペアもあれば十分です。秋葉原の秋月電子で探したところ、出力電圧3.5V〜24V最大出力2アンペアという非常にコンパクトな昇圧形のコンバーターがありました。(写真右)

使用したタープは日曜大工センターで購入した中国製の2.8メーター四方の大きなシルバーのシートに継ぎ手式の支柱が6本入ったもの。

使用したタープは日曜大工センターで購入した中国製の2.8メーター四方の大きなシルバーのシートに継ぎ手式の支柱が6本入ったもの。

と言うわけで、取り付けを直付けからインナーハル方式に変更してみました。インナーハルというのは、船底から直立する筒状の容器に液体を入れて、そこに振動子を浸ける方法です。シリコンで直付けするよりロスが少なくなるのです。メーカーからは専用の取り付けキットが用意されていますが、要は斜めにカットしやすい容器と振動子を取り付けて上から簡単に蓋が出来る構造のものがあれば良いわけです。

と言うわけで、取り付けを直付けからインナーハル方式に変更してみました。インナーハルというのは、船底から直立する筒状の容器に液体を入れて、そこに振動子を浸ける方法です。シリコンで直付けするよりロスが少なくなるのです。メーカーからは専用の取り付けキットが用意されていますが、要は斜めにカットしやすい容器と振動子を取り付けて上から簡単に蓋が出来る構造のものがあれば良いわけです。