まだ桜が咲くには早いのですが、会津若松と山都町に行くことにしました。

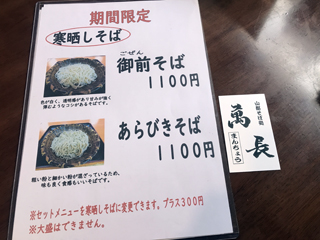

目的は、そばの町山都町で「寒ざらしそば」が開催されているので現地で初めての「寒ざらしそば」を食べることです。

寒ざらしそばとは、秋に収穫したソバの実を1月初旬の厳寒期に冷たい川水に10日間ほど漬けておき、これを引き上げたら今度は寒風に20日ほどさらしてから乾燥させて製粉、製麺するという大変手間のかかったそばで、江戸時代には将軍家に献上されていたといいます。

そばを冷水に漬けて寒風に晒すことでアクや渋みが抜けて甘みと風味が増し、舌触りが良くて弾けるような食感の贅沢なそばとなります。

私は北海道出身ですが、北海道で「雪の下キャベツ」と呼んでいる野菜があります。キャベツが代表的ですが白菜、大根、キノコなどもあります。これらを雪に埋めて保存することによって、凍結を防ぐため野菜自らが糖分を生成して甘くなる性質を利用するところは「寒ざらし」と同じ理屈ですね。

その寒ざらしばを食べることができるお祭りが、今年は3月13日から4月25日まで開催されるというのです。昨年は新型コロナウィルスのために中止となり、その前は山都町内の体育館で開催されていたのですが、今年は人混みを避けるために町内のそば屋さん5軒に分散して開催されることになりました。山都町を訪問するのは水曜日なので、チラシによると蕎邑さんと茅乃庵さんはお休み、やまびこさんは入店お断りですから、萬長さんと伝承館でご馳走になろうと思います。

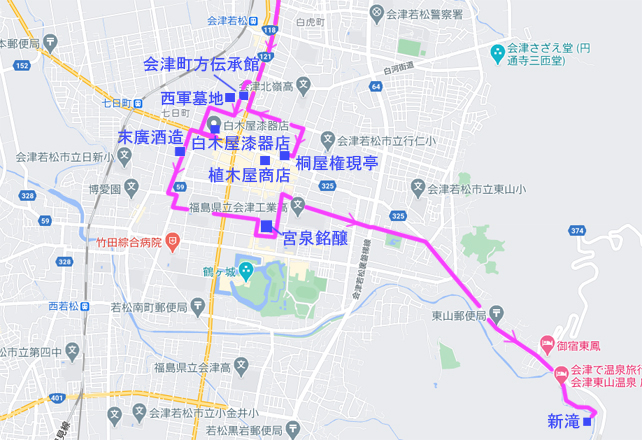

今回はツアーではなく、ネットのホテル予約サイトで会津若松市にある東山温泉の旅館を予約して自分の車で山都町を往復するプランです。当初、一日目に山都町を訪問して、二日目に会津若松市で桐屋権現亭さんのそばを食べて帰ってくる予定でしたが、桐屋さんの休みが水曜日と判明したので日程を逆にしました。

その結果の日程は;

|

3月16日

|

車で東京=>会津若松、到着後桐屋権現亭でお昼。続いて会津町方伝承館、西軍墓地、末廣酒造訪問後東山温泉「新滝」泊。 | |

|

3月17日

|

御薬園を訪問してから山都町へ。「満長」、「そば伝承館」で昼食後会津若松=>東京。 |

となりました。たった2日間ですが、2回目の「桐屋権現亭」さんを含めてそば三昧の旅になりそうです。今回の旅行代金は、走行距離約650kmの交通費が高速代14,700円+ガソリン代4,800円、宿泊費25,650円そしてそば屋3軒の食事代が10,560円で総額55,710円でした。

●第1日目:3月16日(火)

さて天候に恵まれた当日、朝8時に自宅を出発して東北道に乗り、蓮田で朝食をとりました。道路は順調で、どんより曇り空の会津若松市に入ったのは予定ぴったりの12時でした。お昼は、2018年の新潟村上市への旅行の帰りに立ち寄って以来2年半ぶりの訪問となる「桐屋権現亭」さんで再び「そば三昧」を食べる予定になっているのです。(前回の訪問の様子はこちら)

前回来て、中心街は一方通行が多いことはわかっているので手前を左に入って桐屋さんの駐車場に向かいます。お昼時なのに駐車場は空いていますね。角を曲がってお店に向かうと、おお、まだ街の一部には雪が残っていますね。

まだ市内でも雪が残っていました。隅に積み上げてあったのでしょうね。 |

|

あこがれの「桐屋権現亭」さんに到着。もう1軒の「夢見亭」は1年前に閉店しています。 |

|

この暖簾、久しぶりにくぐります。こんにちは〜。 |

|

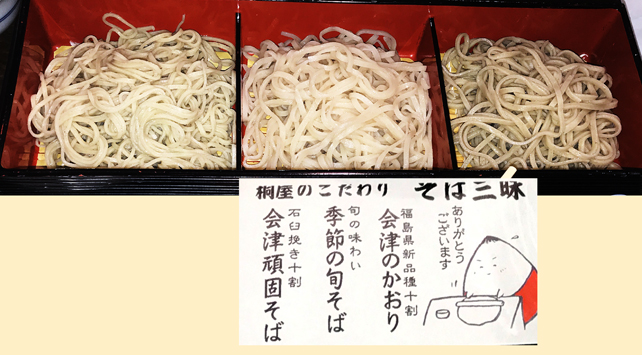

これをもう一度食べたかったのです。「そば三昧」は1750円。 |

|

左から会津頑固そば、前回は飯豊権現そばだった季節のそば、会津のかおりと並んでいます。 |

|

雪中保存で甘みを増した「雪の下白菜」のお漬物です。 |

お会計のときの立ち話で、女将さんと女房が同じ誕生日であることがわかりました。奇遇ですね〜お土産に小袋に入ったソバの種をいただきました。東京に帰ったらプランターに撒いてみますね。

さて、「桐屋権現亭」さんを出て右に1ブロック歩くと、すぐ左に由緒ありそうな黒っぽい建物が見えます。ここは1694年、つまり元禄4年の江戸時代に創業されたという「植木屋」という酒屋さんで、初代はお城に仕える庭師だったのでこの屋号にしたらしいです。ご主人は植木さんではなく白井さんと言い、代々「興平」を名乗っているそうで今は18代目になるのだそうです。

ジャズが流れる店内に入ると、土間の両側に冷蔵ケースと酒棚がずらりと並んでいます。(店内の写真はネットからお借りしました。)

そして奥の方が事務所になっていて、左側の壁にはたくさんのアナログレコードが並んでいます。ざっと2000枚くらいはあるでしょうか。そして真空管アンプ(2A3のプッシュプルかな?)やレコードプレーヤーも置いてあり、さらに手前の売り場との境にはJBLの4344シリーズと思しきモニタースピーカーもさりげなく置いてありました。むうう、ここの御主人はかなりのオーディオマニアとお見受けしましたよ。この時はあいにくご主人が不在で、オーディオ談義が出来なかったのが残念でした。(ご主人とオーディオの紹介記事はこちら)

実は 、この酒屋さんにやって来たのは、地元の会津坂下町の「廣木酒造」で作っている銘酒「飛露喜」が手に入るのではないかと期待してのことなのです。何しろこのお酒、あまりの人気で地元はもちろんネット販売でもめったに手に入らない幻のお酒と言われているそうですが、この「植木屋商店」さんで取り扱っているという情報を見つけたのです。

、この酒屋さんにやって来たのは、地元の会津坂下町の「廣木酒造」で作っている銘酒「飛露喜」が手に入るのではないかと期待してのことなのです。何しろこのお酒、あまりの人気で地元はもちろんネット販売でもめったに手に入らない幻のお酒と言われているそうですが、この「植木屋商店」さんで取り扱っているという情報を見つけたのです。

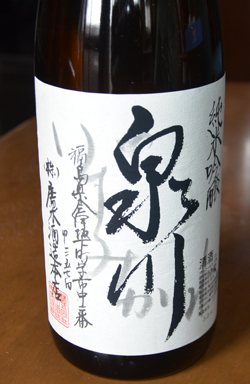

しかしながら店内をざっと見渡しても問題のお酒の姿はなく、お店の方に「飛露喜」を探している旨をお話ししたのですが、やはり入荷が少ないために全部売れてしまっていて、欲しければ注文しておいて入荷したら取り置きしてもらうしかないようです。ですが、同じ廣木酒造さんで作っているお酒で地元でしか販売していない「泉川」なら1本残っていますよ、とのことでそれをいただいてきました。良かったぁ〜。

駐車場に戻り、次の目的地は「会津町方伝承館」です。

会津の伝統工芸や文化、産業を知ることができるそうなので楽しみです。とは言ってもワンフロアに会津塗や赤べこ、陶器などをぎっしりと並べた土産物屋さんと言った感じです。とは言ってもここはれっきとした観光案内所でもあるので、パンフレットをあれこれいただいて来ました。また、4月からのサービスですが、ここには1日500円のレンタサイクルもあるので、気候が良くて晴れていれば自転車で市内を回るのも良さそうです。

ここが町方伝承館です。(ネット映像を借用) |

|

福島と言ったら赤べこですね。 |

焼き物は「慶山焼」が有名だそうです。 |

そして会津漆器は外せません。 |

箸でも買って帰ろうかな。 |

伝承館を出て、目の前の角を入ります。曲がり角に「西軍戦死者の墓」の表示がありました。100メーターほど歩いたところに公園があって「西軍墳墓」の石柱が立っています。ここですね、戊辰戦争のときに亡くなった薩摩、長州、土佐など西軍の兵士が葬られているのは。

戊辰戦争とは、1867年12月の「王政復古の大号令」により200年以上続いた徳川幕府は政権を天皇に返上して終焉を迎えるわけですが、その後の処遇を不満とした15代将軍徳川慶喜は15,000名の兵を集めて旧幕府軍を結成して1868年(明治元年)の鳥羽伏見の戦いに始まる反乱を起こして薩摩・長州藩を中心とする「新政府軍」と争います。鳥羽伏見の戦いは旧幕府軍の敗北に終わりましたが、その後上野、長岡、会津の各戦争を経て1869年(明治2年)の箱館戦争(五稜郭の戦い)まで1年以上続きました。

会津戦争は、京都守護職など旧幕府の要職を務めていた会津藩主松平容保(まつだいらかたもり)を討つべく、新政府軍と会津藩との間で1868年に行われた戦いです。この戦いでは土方歳三率いる新選組が奮闘したものの、銃や大砲などの装備に勝る新政府軍に対して次第に劣勢となり、ついに会津藩の本拠地である会津若松城も包囲されます。そして松平容保の命によって、もともと予備兵力として鶴ヶ城の守備にあたっていた少年による白虎隊まで投入して応戦するもむなしく、ついに松平容保は約1か月にも及ぶ籠城戦の末1868年9月22日に降伏して会津戦争が終結するのです。

戊辰戦争では、白虎隊や新選組などどちらかと言うと敗れた旧幕府軍の悲劇の方が多く取り上げられます。たとえば会津若松市には白虎隊の記念館や伝承史学館があり、函館にも土方歳三の碑があって観光客を集めています。しかしながら会津に攻めてきた新政府軍の方にだって当然多くの犠牲者がでたわけです。そのような薩摩、長州、大垣、肥州、備州など150名の兵士が葬られているのがこの場所です。ここは新政府軍が屯営を置いていた場所であり、融通寺というお寺の墓地になっています。

融通寺の墓地にやってきました。「西軍墳墓」と書かれています。 |

薩長などの兵士150名がここに葬られています。 |

入り口に西軍の家紋が記してありました。勝ち組の栄誉をたたえているのでしょう。 |

ちなみに西軍と戦った東軍=旧幕府軍、つまり会津戦争で戦死した1300名の藩士たちが埋葬されているのはここから1kmほど離れた七日町駅前の阿弥陀寺だそうです。会津戦争終了後、新政府軍は賊軍である会津藩士たちの遺体を埋葬することを許さず、ようやく野ざらしにされていたすべての遺体が収容されたのは翌年の春だったということです。「歴史は勝者が書く」といいますが、戦争の非情さを感じさせられます。次回来たときは東軍のお墓にお参りしようと思います。

ここで雨が降ってきましたので、車で七日町通りに向かいます。そして次にお邪魔したのは「白木屋漆器店」。

こちらも江戸時代の慶安年間に創業したという老舗で、今の社長さんは15代目とのことです。その名のとおり会津漆器を売るお店なのですが、1階の一部(下の写真左の蔵)と本館の2階が資料館になっていて貴重な漆器が陳列されています。とても特徴的な建物は石造りではなく木造の三階建てで、大正3年の竣工だそうです。当時は会津初のルネッサンス様式の洋風建築だったそうで、さぞかし美しかったことでしょう。

白木屋さんです。レトロながら風格のある建物ですね。(ネット画像借用) |

|

入り口入ってすぐ。奥の丸い台は受付です。 |

美しい漆器が並んでいます。 |

1階の奥にある資料館です。 |

2階に上がる階段の造作も美しいですね。 |

2階展示室にも素晴らしい作品があります。 |

目の保養になりました。 |

こちらでは記念に会津塗の箸3膳を買わせていただきました。ここ七日町通りには、白木屋漆器店をはじめとする大正時代の建物や蔵づくりのお店、歴史ある洋館が多く並んでいます。老舗の酒蔵や会津の名物であるお菓子、馬肉やお酒の販売店、カフェや料理店などもあってレトロな町並みを楽しめる人気観光スポットなのでゆっくり散策したいところですが、雨が本降りになってきたのであきらめて次に向かいます。

次は、こちらも江戸時代の嘉永3年つまり1850年に創業という「末廣酒造」さんです。なんとこちらのお酒、宮内庁御用達のみならず令和元年の大阪サミットの首脳夕食会で提供されたそうなので、その「山廃純米吟醸 末廣」があれば買って帰りたいところです。しかし、新型コロナのせいでしょうか3時に到着したときには、すでに営業時間が終了しておりました。中には酒蔵や資料室にクラシックカメラ博物館もあって見学を楽しみにしていたのですが、残念です。

代わりにどこかないかと地図を探して見つけたのが、「宮泉銘醸」さんでした。

末廣酒造さんに着きました。 |

|

残念ながら営業は3時までで、中には入れませんでした。 残念ながら営業は3時までで、中には入れませんでした。 |

|

「宮泉銘醸」さんの工場の入口です。 |

|

駐車場から直売所へと向かいます。工場から白い煙が立ち上っています。 |

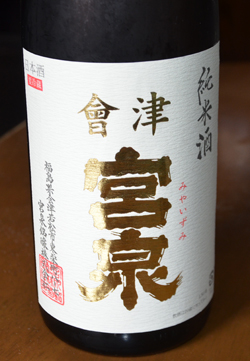

こち らは昭和30年の創業という会津では新しい酒蔵ですが、「會津宮泉」「寫楽」「玄武」という3種類のお酒を造っています。敷地内には特に見学コースとか資料館はありませんが、直売所がありましたので覗かせていただきました。ここでは、「冩樂」を除く日本酒や焼酎を販売しているそうです。

らは昭和30年の創業という会津では新しい酒蔵ですが、「會津宮泉」「寫楽」「玄武」という3種類のお酒を造っています。敷地内には特に見学コースとか資料館はありませんが、直売所がありましたので覗かせていただきました。ここでは、「冩樂」を除く日本酒や焼酎を販売しているそうです。

ということで、こちらの代表的な銘柄である「會津宮泉」の純米酒をいただいて帰るとしましょう。うま味と酸味のバランスが良くて切れのある後味が特徴だそうです。楽しみですね。

さて、4時を回りました。

今夜の宿に向かう途中に藩主があった松平家の庭園の「御薬園」立ち寄るつもりでしたが、相変わらず雨が降っているので取りやめて東山温泉に直行することにしましょう。

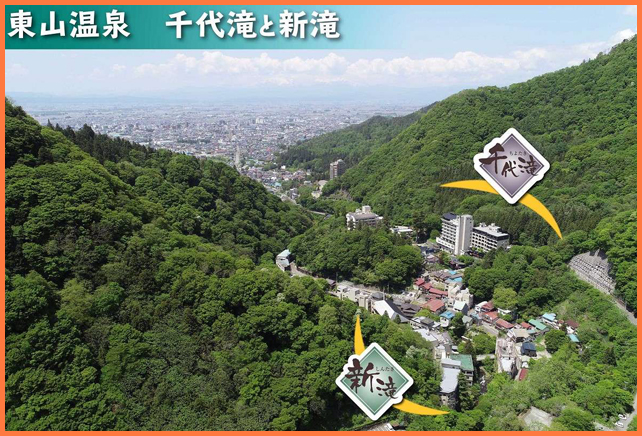

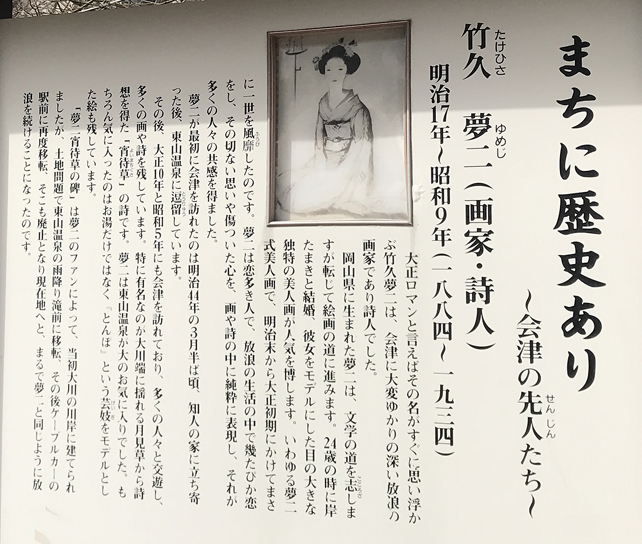

東山温泉は、1300年前に僧侶の行基が発見したと言われる歴史ある温泉郷です。人口12万人の会津若松市の中心である鶴ヶ城からわずか4kmのところなのに、これだけの規模と歴史を誇る温泉があるというのは素晴らしいですね。竹久夢二や与謝野晶子も愛した湯の街は、まさに会津若松市の奥座敷です。私の故郷でも「定山渓温泉は札幌の奥座敷」とよく言いますが、車で40分の25kmくらいは離れていますからね。

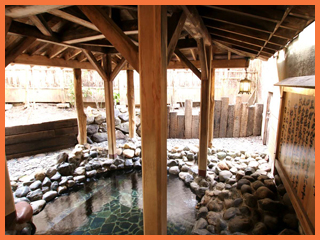

チェックインをして浴衣に着替えたら、館内を散策しながら温泉にはいりましょうか。ここには、かつて新選組の土方歳三が刀傷をいやしたと言われる「猿の湯」を始め、「わたりの湯」そして「千年の湯」の三つのお風呂があります。

湯川沿いに進むと今夜の宿、「くつろぎ宿 新滝」が見えてきました。 |

|

空から見た写真で、会津若松の市街地の目と鼻の先にあるのがよくわかります。 |

|

ここが東山温泉の「新滝」の入口です。 |

|

宿のロビーから外を見ています。 |

|

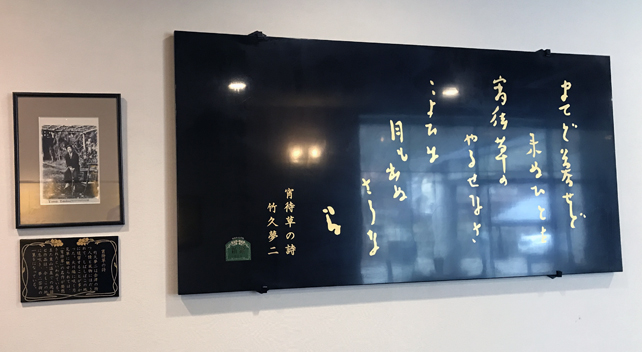

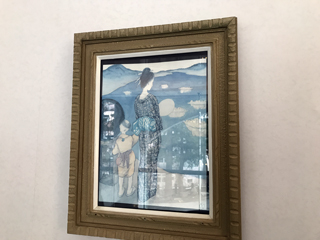

よくこの宿に泊まっていた竹久夢二の「宵待ち草の詩」が壁にかけてありました。 |

|

竹久夢二はここに2度にわたって滞在していたそうです。 |

|

部屋の窓から川が見えます。 |

部屋は和風です。 |

畳の上にベッドが置かれています。 |

左がトイレで右に冷蔵庫。 |

館内を散策します。ロビーに竹久夢二コーナーが設けられていました。 |

|

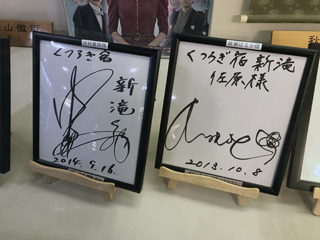

綾瀬はるか主演の大河ドラマはここが舞台。 |

撮影中はここに宿泊したのですね。 |

もちろん夢二の絵はたくさんあります。 |

夢二と言えば美人画ですね。 |

宿泊者用のラウンジです。 |

コーヒーなどをセルフサービスで飲めます。 |

囲炉裏もありました。 |

ここは夜はバーになる感じですね。 |

お風呂に向かう渡り廊下です。 |

窓の外は日本庭園。 |

外にはまだ雪が残っています。 |

|

「猿の湯」です。(ネット画像借用) |

「猿の湯」の露天風呂。(ネット画像借用) |

はあ、いい湯でした。単純泉というのでしょうか、濁っていなくて硫黄の臭いもしませんがよく温まるお湯でした。

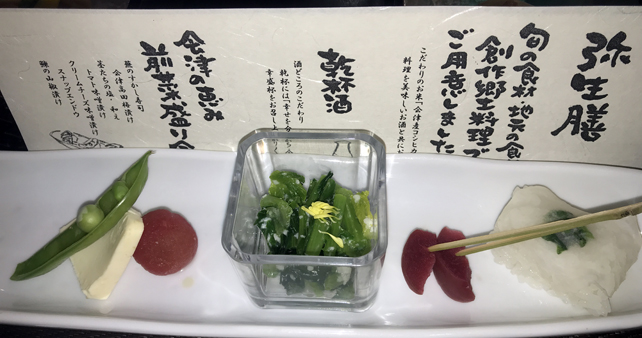

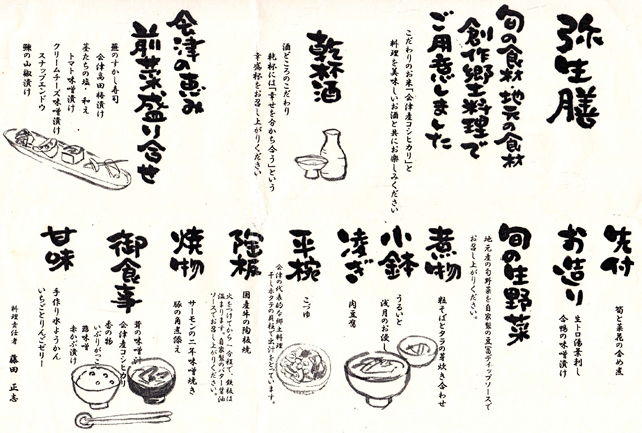

夕食は7時に2階の食事どころ「花まつり」で食べることとなっています。実は我々が宿泊した翌々日の3月19日には館内に新しい食事処「ダイニング會-KAI-」がオープンしたそうです。惜しかったなあ〜あと2日遅かったら新しいダイニングの最初の客になっていましたね。ではそろそろ出かけましょうかね。

ここが食事処です。 |

ここの壁にも夢二の絵がかかっています。 |

テーブルには会津の郷土料理を中心としたメニューが用意されていました |

|

|

|

|

|

|

|

会津の郷土料理「こづゆ」です。 |

|

そしてメインは国産牛の陶板焼きでした。 |

|

用意された料理は会津の伝統的な料理ばかりで、一見量が少なく見えるのですが追加料理を頼むまでもなくお腹がいっぱいになりました。なお、テーブルにはQRコードがあって、スマートホンでそれを読み取るとウェブのアプリが起動して飲み物や追加料理のページが表示され、アプリから注文をするとすぐにテーブルに運ばれてくる仕組みです。給仕の人を探して「すみませーん」と大声を出さなくて済むのはいいですね。最後に「支払い」をタップするとその代金が部屋にチャージされるというシステムでした。

●第2日目:3月15日(水)

私たちが宿泊した部屋は川に面した2階です。さすがに窓を開けない限り川音は聞こえないくらい静かなのですが、階上の部屋から「ドスドス、ドドン」と小さい子供が走り回っているような音が聞こえてきました。これはおちおち寝ていられません。起きて風呂にでも行くとしましょうか。前夜は「猿の湯」だったので、今度は「わたりの湯」に行ってみます。

朝食は昨晩と同じ食事処です。今日は山都町でそばを食べる予定なので、朝食もキノコそばでスタートするとしましょう。

「わたりの湯」の露天風呂。(ネット画像借用) |

|

ご飯が黄色っぽいのは白米ではなく、3分突きのご飯を選んだからです。 |

例によってたんぱく質ばかりのおかずですが、美味しくいただきました。

今日は薄日が差していますね。雨は降らないようです。

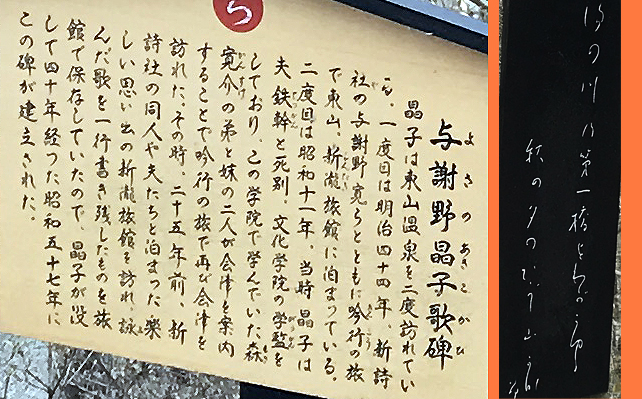

宿の前には橋がありますが、その両側に与謝野晶子と竹久夢二の碑があるそうなので出発する前に見ていきましょう。

橋の手前、旅館側には与謝野晶子の歌碑がありました。 |

|

|

|

そして向こう側には竹久夢二の解説がありました。 |

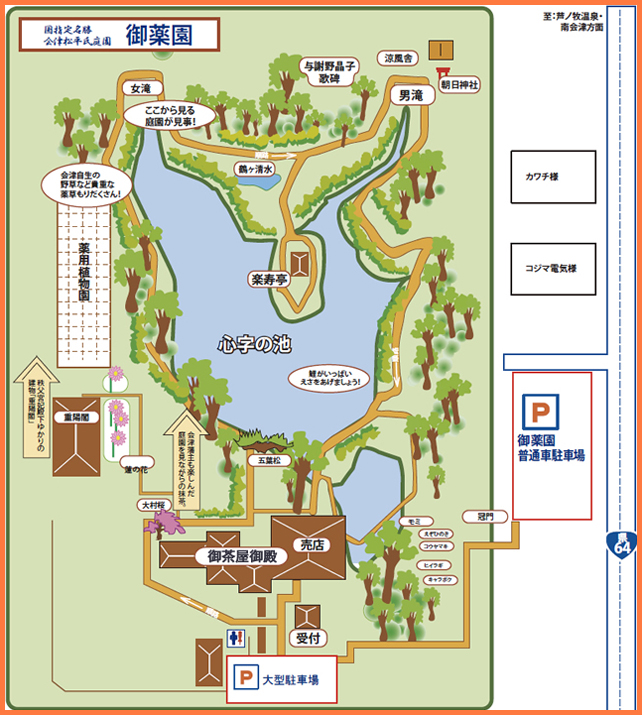

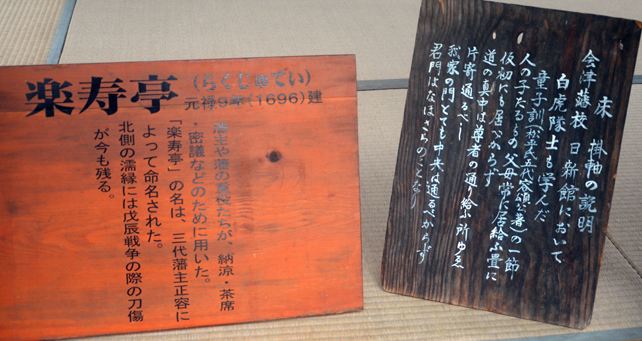

10時にチェックアウトして会津若松市内に向かいます。時間的には余裕があるので、とおり道でもあるし「御薬園」を見ていきましょう。この庭園、古くは室町時代に霊水が涌く泉があったので当時の会津藩主葦名盛久の別荘が建てられたそうです。その後の会津藩主の移り変わりで荒れ果てた時もありましたが、松平氏の藩祖である保科正之が庭園を整備し、保養所として使用したそうです。その後3代藩主正容の時代に、園内で朝鮮人参の栽培に成功したことが由来となって「薬」の一字を取って「御薬園(おやくえん)」と呼ばれるようになったそうです。戊辰戦争の時は、ここが新政府軍の療養所として使用されたため戦火に巻き込まれずにすんだので、今の美しい姿をのこしているとのことです。

普通車駐車場にはいりましたが、全然車がありませんね。受付で入場料330円を払って中に入ります。

|

|

案内図の女滝の横の「ここから見る庭園が見事!」の場所で撮りました。 |

|

これは男滝のあたりから撮った写真です。 |

|

左は楽寿亭。 |

|

ここが茶席や密議に使われた楽寿亭です。 |

濡縁には戊辰戦争時の刀傷が残っています。 |

|

|

フキノトウが咲いていますよ。 |

ここにもまだ雪が残っていました。 |

では、おそばを食べに行きましょう。

ナビに電話番号で「山都町そば伝承館」をセットしようとしたのですが、その番号では該当するものがなくて近くにセットして走り出しました。いったん喜多方市まで北上してから西に向かうようです。121号線のバイパスを通って喜多方市を抜け、459号線に入ってまだ山道の途中なのに「目的地周辺です。」でガイドが終了してしまいました。え、どこなの?ここは。表示には山都町一郷と書いてあって数軒の集落があるだけです。こりゃあインプットを間違えましたね、JRの山都駅にでもしておくべきでした。ともかくこのまま道なりで行けば山都町に着くようなのでさらに走ります。あ、ここを右に行くと「そばの里 宮古」ですね。宮古には2003年に一度来たことがあります。喜多方出身の同僚のおばあちゃんが宮古で農家兼そば屋をしているのでぜひ訪ねてほしいと言われて、お昼を食べに訪問したのです。集落がみな唐橋という苗字なので屋号の「大上」で探してくれと言われました。普通の民家のお座敷に上がって初めていただいた、そばつゆではなく水に浸けて食べる「水そば」は初めての経験でした。そしておばあちゃんが打ったソバは、透明感があって「星」がそばに浮いているように透けて見えてこれも驚きでした。

道端に「山都寒ざらしそばまつり」の旗が見えてきました。もうすぐです。

まもなく車は町中に入り、まっすぐ先に「萬長」さんが見えましたよ。駐車場は信号を渡った先にあります。11時40分、到着。早速お店に入って「御前そば」と「あらびきそば」の2種類の寒ざらしそばを注文します。いよいよ念願のそばと御対面ですよ、楽しみだなあ・・・

満潮さんです。街の東端にあります。 |

念願の寒ざらしそば、両方もらいましょう。 |

最初に「御前そば」がきました。さらしな粉なので白いそばですね。 |

|

素晴らしい腰のしゃきっとしたそばです。この感触は初めてです。そして甘い。 |

|

この透明感が何とも言えません。 |

|

そして「あらびきそば」。こちらは挽きぐるみですね。 |

|

これもまた一度食べたら忘れられないそばになりそうです。 |

|

そばの中に星が浮いている・・・「大上」さんのそばもまさにこうでした。 |

|

うーん、これが寒ざらしそばですか・・・確かにしっかりとして、甘く美味しいそばでした。ここまでやって来た甲斐がありましたよ。

では、もう一軒、「そば伝承館」に行きましょう。ほう、こちらには「寒ざらしそば」のほかに「雪室そば」もあるのですね。

雪室も北海道人にはピンときます。冬の間に降った雪をためて置いて、夏の間も雪の冷気を利用して作物を貯蔵しておくわけです。電気冷蔵庫だと乾燥してしまいますが、昔の氷を使った冷蔵庫と同じで低温でも庫内の湿度が保たれるのです。

こちらの寒ざらしそばは1種類だけなので、比較のために普通の「ざるそば」もいただきました。

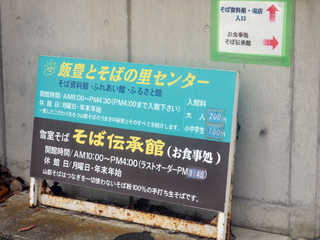

「そば伝承館」に到着しました。ほかに止まっている車はありません。 |

|

「やまと雪室そば」の看板が目を引きます。 |

|

平日のせいかお客さんがいません。 |

右の奥が調理場です。 |

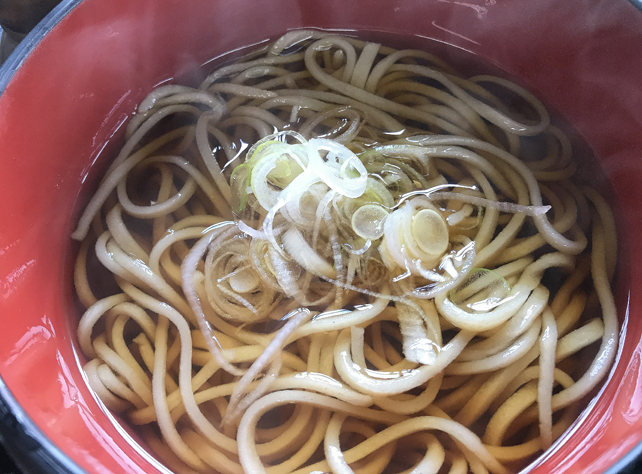

「寒ざらしそば」がきました。温かいかけそばとざるそばの組み合わせです。 |

|

見た感じは「御前そば」みたいです。腰がすごいそばです。 |

|

さすがにかけそばはやわらかくてしなやか。甘汁がいい出来です。 |

|

「ざるそば」がきました。これもきれいなそばです。 |

|

これも驚くほどしっかりとした腰のそばでした。 |

|

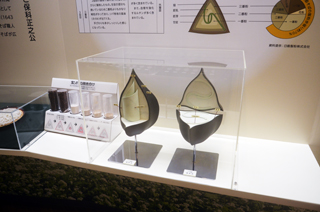

美味しいそばを堪能したあとは、敷地内にある資料館を見学します。

資料館に向かって歩いていくと、左手に「雪室」がありました。お、意外と小さいですね。まあ、北海道の雪室は数百トンもの雪を溜めてジャガイモなどを貯蔵していますが、ソバの実はジャガイモよりもずっと小さいですからね。

ここは「飯豊とそばの里センター」と言うことで、中は「そば資料館」「ふるさと館」「ふれあい館」から成り立っています。入り口で入場料200円を払って中に入ります。

これは雪室じゃないですか。除雪機が置いてありますが、これで雪を入れるのですね。 |

|

そばの資料館がありましたので、入ってみましょう。 |

|

この先が入口です。 |

中ではそば打ちをやっていました。 |

ソバの実の解説です。 |

日本最大の木鉢だそうです。 |

ここではそば粉やそば打ちの道具も売っていますし、そば打ち体験も出来るようになっていました。資料館のビデオで宮古の湯ごねで打つそばの様子を見ることが出来て、「大上」のおばあちゃんを思い出しました。あれから18年も経ったのか・・・次回は宮古にも行かなくてはと思いました。

これで目的のそばは食べましたので、あとは帰るだけです。

県道43号線で会津坂下町へ向かい、湯川南インターを経て午後2時半に会津若松インターで磐越道に乗りました。

その後順調に東北道を南下して、帰宅したのは6時半でした。いやあ、いい旅でした。久しぶりの温泉に美味しいおそば、帰って来たばかりなのにもう次はいつ行こうかと楽しみになっています。

お断り:今回の旅行記に使用した写真のなかで上の方が白っぽくなっている写真がいくつかあります。それは前回の2019年夏の旅行以来使用していなかったデジタル1眼レフカメラのレンズにカビが生えているのを知らずに撮影していたためです。そのため、基本的に旅行記の写真には1眼レフの画像だけを使うところを、代わりに携帯電話の画像を使用したりフォトショップと言う画像修正ソフトで補正して載せたりしました。お見苦しい点をお詫びいたします。なお、カビが生えたレンズは分解して掃除をしてあります。その模様はこちら。