そろそろ旅行に行きたくなりました。北陸新幹線に乗って金沢に行ってみますか。

金沢には2003年に行っています。輪島に一泊したあと、金沢市内に泊まって兼六園や歴史博物館、伝統工芸館を訪問して武家屋敷も見て近江町市場でカニを買って帰りました。

今回選択したのは、「阪急交通」の「北陸大周遊3日間」というツアーです。日程は;

|

4月21日

|

東京=>金沢、到着後自由観光 | |

|

4月22日

|

兼六園、東茶屋街、永平寺、東尋坊を見て加賀温泉泊 | |

|

4月23日

|

五箇山、白川郷、飛騨高山をみて上田から新幹線で帰京 |

となっています。初日の午後は自由に金沢を歩いて、夜は好きな店で食事を出来るのがよいですね。2日目も兼六園だけ見たことがありますが、茶屋街や福井は初めてです。そして3日目に見る五箇山も白川郷も2008年に車で回っていますし、高山は同じく阪急交通のツアーで2006年に上高地に行ったときに見てはいますけれども、季節が違いますしなにしろもう10年経っているので、それなりに楽しみです。

●第1日目:4月21日(木)

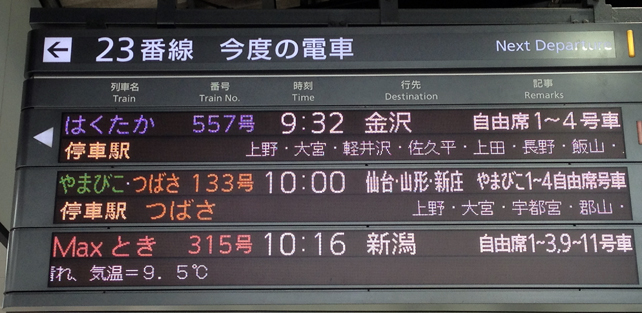

さて当日、東京駅は日本橋口に午前9時に集合です。参加メンバーは30名ほど。新幹線は9時32分発で、金沢駅には12時35分に到着予定です。これなら着いてすぐホテルに荷物を置いて出ればちょっと遅めのお昼を近江町市場で食べられますね。問題は天候。雨が降りそうなのです。まあ、今回は兼六園は翌日に見ますから、屋内の美術館を見て歩けばよいということですね。

金沢駅に定刻に到着。雨が降っているのでタクシーですぐ近くのホテルに向かい、荷物を置かせてもらいます。カメラと小さなバッグ類だけ持って、まず向かうのは近江町市場です。お寿司を食べましょう。13年前の記憶とiPhoneの地図を頼りに歩いていきます。前方に大きなビルがありますよ。昔はこんなの無かったなあ・・・近江町市場の入り口にもビルが出来たみたい。お腹が空いた、ともかくお寿司。市場に入ってすぐの「もりもり寿司」は数人が行列しています。じゃあ、隅の目立たない店に行こうということで添乗員さんからもらった市場の地図を見て、「大倉」に入りました。もちろん、ここでのお目当てはガスエビにノドグロです。

食べ終わって市場の中を散策します。やはりノドグロとか甘エビが多いですね。前回はカニとか塩辛などを買って帰りましたが、今回はこれから福井を回るので鮮魚を買うことは出来ません。気分だけ、ノドグロのおせんべいを買ってお土産としましょう。

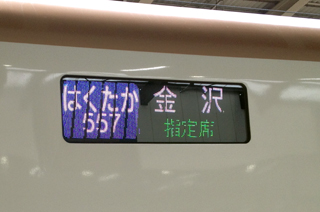

私たちが乗る列車ははくたか557です。 |

|

終着駅は金沢です。 |

立山山系に雪が残っています。 |

奥の茶色いビルの向こうが近江町市場です。ホテルからは歩いて10分くらいです。 |

|

まずはビールで乾杯。お決まり1人前とエビ3種に貝3種をもらいました。 |

|

左から、赤エビ、甘エビそしてガスエビです。 |

|

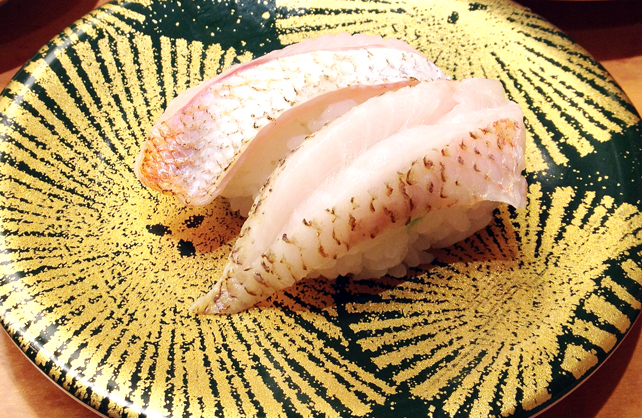

金沢に来たらこれは外せませんね、ノドグロの炙りです。 |

|

近江町市場を歩いてみましょう。 |

美味しそうな牡蠣があります。能登ガキですね。 |

ノドグロがたくさん並んでいます。 |

そして甘エビもあります。 |

小さいノドグロなら1匹1000円です。 |

この時期ですからタケノコがたくさん。 |

これが有名な加賀レンコンです。 |

そしてこちらは金時芋。 |

さて、買えない食材をいつまでも見ていても仕方がありません。次に行きましょう。雨が降り続いていますからやはり美術館、それも21世紀美術館ですね。2004年に開館したそうですから、前回来たときにはまだ建築中だったわけで初めて見る建物です。近江町市場の前にバス停があって、ちょうど循環バスがやってきたので乗ってみました。バス代は200円です。ちょっと犀川のほうまで大回りをしましたが、美術館のまん前「広坂」で下車できました。

入館料は二人で1060円。料金は展示している内容で変わるようですね。なんでもこの日は展示物の入れ替え作業をしているとのことで、半分くらいのエリアが閉鎖されていました。その分、展示が見られないわけですから割安になっているのでしょう。その上に雨、屋外にある地面に埋めたラッパで遊ぶことは出来ませんし、一番見たかった「スイミングプール」も地下部分には入れますが、見上げても水面が雨粒のために波打っていてただの灰色の幕です。それにしても現代美術というのは「難解」というか、なんちゅーか、「だからナンなの?」というものが多いですね。

あいにくの雨ですが21世紀美術館にやってきました。 |

|

ここが有名な「レアンドロのスイミングプール」です。雨のために水面の上が見えません。 |

|

プールの上です。晴れていればプールの周囲に人が集まるのですが・・・ |

|

晴れていればこういう写真が撮れたのですけどね。(ネット画像) |

|

天井から吊り下げられた巨大な布です。 |

裏から見ると金箔が貼られていました。 |

子供の形をしたロボットです。 |

起き上がり始めました。 |

20分に1回起き上がるそうです。 |

これも「芸術」だそうです。 |

散らばった破片も含めて芸術なんですね。 |

皆さん不思議な表情です。 |

「雲を測る男」という作品です。 |

ガラスの箱は油圧式のエレベーターでした。 |

桜も満開です。 |

|

さて、4時を回りました。そろそろホテルに戻りましょう。

さっき降りた循環バスに乗り、残りの半周をして金沢駅に戻りました。駅ビルには「金沢百番街」という土産物屋が入っているので、お土産はここで買ってしまいましょう。

ホテルに戻ってフロントで鍵をもらい、部屋に入ります。5階の一番端の部屋ですが・・うわっ、狭い。今までに宿泊したホテルのなかで間違いなくダントツで狭い部屋です。それにタバコくさい。そういえば禁煙ルームについての希望は聞かれませんでしたね。ともかく濡れた服を着替えて荷物を整理しているうちに6時となりました。今夜の食事は、金沢在住のネット友達に聞いて、よさげなお店を予約してあるのです。予約の時間は6時半ですが、ぶらぶらと出かけるとしましょう。

駅前を過ぎて六枚の交差点を渡って斜めの路地を入ると、すぐに「喜乃屋」は見つかりました。ほう、なかなか大きなお店ですね。席はカウンターを予約してあるので、板さんの動きもよく見えます。まずはビンビールで乾杯。そして突き出しのホタルイカをつまみながらメニューを吟味します。お刺身は、まずガスエビ、ノドグロ、それに珍しいところでバイガイといきましょう。あとは加賀野菜もいただかないといけませんね。加賀レンコンの天ぷらと行きたいところですがレンコンだけじゃあなくほかの野菜も食べておきたいところです。ここは加賀野菜取り混ぜての天ぷらといたしましょう。そしてホタルイカは、しゃぶしゃぶもいいですがまだ食べたことの無い天ぷらにしましょう。あと、金沢おでんも食べたいです。

さあ、ガスエビです。大きいですねえ。独特のひんやりとした甘みが特徴です。これに合わせるお酒は地元の加賀鳶の大吟醸が一番でしょう。続いてノドグロは金箔をまとって登場です。うん、脂の乗りがすごいです。刺身の締めはバイガイです。白バイガイの身の甘さが絶妙です。腸の濃厚さもいいなあ。で、ここでサラダが出てきました。へ?サラダ?あ、加賀野菜のサラダですか、天ぷらじゃなくて?いや、いいですいいです、これをいただきます。作り直さないでください、天ぷらはホタルイカがありますし。それでいただいてみると、どの野菜も美味しいのです。特にレンコンのサラダなんて初めてです。ドレッシングがよくできていますねえ。私がこんなにサラダをバクバク食べるなんて珍しいことですがそれくらい美味しかったのであります。さて、ではおでんをもらいますよ。え?くるま麩が無いの?でも赤巻きはありました。なるほど、これはずいぶん控えめな出汁ですね。おや、テーブルに陶板焼きの支度が出てきました。これは?「いやね、さっき注文間違えちゃったから・・・お詫びの気持ちです」「いや、いいのに。すみません。お気遣いいただいて」てな次第でサバの糠漬けである「ヘシコ」とホタルイカのイカ墨入り塩辛「黒作り」までいただいてしまいました。陶板で熱を加えていただくと、おほほほ、これはお酒を追加しなくてはいけませんよ。ああ、困った、困った、えへへへ。

お店に到着しました。居酒屋というよりは料理屋さんの雰囲気です。 |

|

まずはお刺身から。お酒は地元の銘酒、「加賀鳶」の大吟醸です。 |

|

まずはガスエビから。大きいですね〜和三盆みたいなひんやりとした甘さも際立っています。 |

|

そしていまや北陸を代表する味となった、ノドグロ。金箔のせで出てきました。 |

|

これはこちらでしか食べられないですね。バイガイの刺身です。 |

|

珍しい加賀野菜のサラダです。 |

|

ドレッシングが美味しかったです。 |

|

これは初めていただきました、ホタルイカの天ぷらです。 |

|

そして今話題の金沢おでん。くるま麩はありませんでしたが、赤巻きがありました。 |

|

お店からのサービスだということです。 |

これは「へしこ」ですね。 |

同じく陶板焼きにしたホタルイカです。 |

|

ライトアップされた金沢駅がきれいです。 |

|

いやあ、美味しかった、大満足です。ご馳走様でした。お気遣いありがとうございました。料理長にお礼をして外に出ました。まだしょぼしょぼ雨が降っています。もうちょっと飲みたい気もするけど、ともかくホテル方向に向かって歩いていきます。ライトアップされた金沢駅がきれいです。

ホテルの前まで帰ってきたところで、1軒の居酒屋が目に留まりました。「水魚」?北陸の美味しい魚があるようです。どれどれ、まだ時間も早いし、ちょっと入ってみますかね。なかなかモダンなお店です。さっき結構食べましたから、軽く・・・もう一度バイガイの刺身、加賀レンコンのはさみ揚げ、それにタコのから揚げと行きましょう。飲み物は、芋の焼酎にします。

料理が来ました。へええ、これもバイガイですか?殻が違います。ざらざらして茶色くてしっかりしています。レンコンのはさみ揚げ、サクサクとして良い歯ざわりです。タコの美味しいこと。焼酎、お代わりしちゃおうっと。

注文した料理が来ました。飲み物はイモ焼酎のロックです。 |

|

バイガイの刺身です。ツブ貝みたいにしっかりとした貝です。 |

|

レンコンのはさみ揚げ。エビとしいたけとのコンビネーションが美味しいです。 |

はあ、美味しかったですね。加賀の味を存分に味わいました。

さて、では帰って寝るとしましょう。道を渡ればもうホテルの入り口です。1階の駐車場からエレベーターで直接5階へ上がります。窓の外は雨降り・・・明日の朝は晴れてくれるでしょうか?おやすみなさい。

●第2日目:4月22日(金)

2日目、窓の遮蔽を開けると、やはりまだ雨はやんでいません。今日はホテルを午前8時に出発です。さて、今日の日程は、最初に兼六園を見てから東茶屋街を歩き、それから高速を南下して永平寺でお昼を食べます。お昼にはあらかじめ福井の名物である越前おろしそばとサバ寿司のセットを頼んであります。午後は東尋坊を見てから、少し戻って山中温泉に宿泊するというものです。

7時におきて顔を洗い、朝食をとりに3階の和食レストランに降りていきます。ごく一般的なビュッフェスタイルの朝食ですね。例によって洋風のおかずでご飯という組み合わせでいただきます。

ホテルを出て、最初に向かったのは兼六園。兼六園の前にある老舗のお菓子屋さんの「兼見御亭(けんけんおちん)」というお店の駐車場にバスが止まりました。このお店の本店である見城亭は兼六園の中にあって、大正二年に開店したそうです。亭とは庭園で眺望や休憩のためにつくられた建物のことで、御亭と書いて「おちん」と読むのは中国唐の時代の読み方だそうです。面白い名前ですね。

ツインの部屋です。 |

見事な狭さです。 |

朝食です。北陸らしい食材は見当たりませんが、ベーコンが美味しい。 |

|

さすが古都金沢。消防署も和風の建物です。 |

「けんけんおちん」というお店が集合場所です。 |

お店の人が兼六園をガイドしてくれます。 |

|

あ〜この景色、見覚えがあります。 |

|

|

|

|

|

ヤマトタケルの銅像があります。 |

日本で最古の銅像だそうです。 |

これもまた見事な枝ぶりです。 |

|

鶴の形をした松です。池の蓬莱島がで、「鶴と亀」になっています。 |

|

|

|

「虹の橋」と「徽軫灯籠」。脚が二股になっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

とても柔らかなコケが生えています。 |

作業をする人がカサをかぶっています。 |

|

|

今回の見学ルートです。 |

|

お疲れ様でした。御菓子を買う時間です。 |

ガイドさんのスカートに「雪吊り」の刺繍が。 |

お店のスタッフでガイドの資格を持つ方が私たちを案内してくれました。相変わらずの雨ですが、小立野門から入園しました。13年前に来たときは晩秋でしたが、雨とはいえ新緑の庭は良いですね。見覚えのある風景がいくつもありましたが、今回は解説付きなのでより充実した見物ができました。見終わった後はお店に戻って、店内でお土産を買います。阪急にとっては見物場所のすぐ近くに多分無料でしょうがバスの駐車場が確保できてトイレを使わせてもらうことができる、お店にとっては大勢のお客さんが必ず店内に入るという双方にメリットのあるシステムとなっているわけですな。

まあ、それはともかくバスは次の見物場所に向かいます。今度は東茶屋街です。なるほど、これがそうですか。外観は皆そろっていますが、表札を見ると今でもお茶屋さんをやっているのはほんの数軒のようです。

東茶屋街の入り口に来ました。 |

まだ営業しているお店が何軒かあるそうです。 |

「木虫籠(きむしこ)」と呼ばれる格子です。 |

金箔細工のお店に入ってみました。 |

金箔を貼った蔵です。 |

石も金箔張りになっていますよ。 |

奥のほうが落ち着いた風情がありますね。 |

|

大きなボタンの花が咲いていました。 |

軒下にツバメが巣を作っていました。 |

和風の小物を売るお店です。 |

店内はカラフルなグッズで一杯でした。 |

ここでは加賀麩の専門店で麩のお菓子を買い、和装小物のお店で近く東京で会うオーストラリア人の友人のためのプレゼントを購入しました。

さて、バスは金沢市街地を抜けて北陸自動車道に入りました。

まもなく右側に日本海が見えてきました。雨は降ったりやんだりですが、渋滞は無く快調にバスは南下を続けます。高速道路を降りてちょっと走ったら、永平寺に到着です。講堂で寺の構内の説明を受けたあと、各自自由に中を見て歩きます。ここは山の中に立てられていますので、奥のほうの建物は皆長い階段を登ったところにあるのです。木の床はどこもチリひとつ無くきれいに磨き上げられています。ここの掃除は、それも修行のひとつとはいえ、大変なことであろうと想像します。

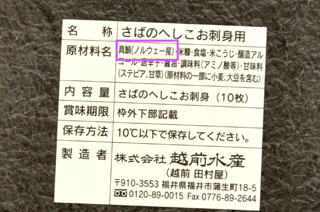

見学を終えたら門前町に下って昼食です。「田中屋」というみやげ物屋兼食堂兼駐車場兼トイレ的お店の2階の団体専用広間において既にテーブルにセットされたお昼の弁当をいただくわけです。むむ、そうであったか・・・そばはかなり悲惨な状態になっていることは間違いありません。唯一の救いは、汁は注がれていなくて、食べるときに自分でかけるというコンビニ方式になっていることです。しかしおろしそばという割りには大根おろしがほんの申し訳程度にしかついていないのですね。汁をかけてまぜまぜして食べてみると、これはセブンイレブンにははるかに及ばず・・・そうですね、立食パーティでそばコーナーにおいてある自分で汁をかけるモソモソ伸び伸びの不味いそばとおなじレベルと言えましょう。団体で何十人前を一度に用意するのですから、そばが延びるのは仕方が無いとしても、大根おろしくらいはたくさん使って欲しかったですね。一方焼きさば寿司のほうは、これはまあ冷めていてもそこそこ美味しいですし、脂の乗ったノルウェーサバを使っていますからまあ、十分に食べられます。それにしてもなぜこのメニュー1種類だけなのでしょう?福井にはまだソースカツ丼という名物があります。2名で参加していれば両方を注文してシェアすれば福井の3大名物を楽しめるのに。きっと店のほうとしては準備が楽だとか、注文ミスがあっては面倒だとかそんな理由でやらないだけなのでしょうが、そばアレルギーやサバ蕁麻疹の人は結構多いので、そういう人は自分でランチを見つけなければなりません。阪急交通サンにはもう少しそのあたりの配慮をお願いしたいですね。

さて、食べ終わってまだ30分以上時間がありますね。商店街にはちゃんとした蕎麦屋なんかないのでしょうか。なんと、田中屋を出てすぐお隣に「手打ちそば 山楽亭」という看板が見えました。覗いてみると、加賀製粉の「金華特上そば粉」を使用しているとのことでこれは期待できそうです。早速入って「越前おろしそば」を頼みました。出てきたのは、おお、これはおいしそうです。大根おろしがたっぷりだし、そばは平打ちですが角がシュッと立っています。口に含むとそばの香りがしますし、大根の辛味も効いています。これは良いそばです。ああ、これが正しい越前おろしそばだったのか。本場福井で本物のそばを食べられてよかった。

海が見えてきました。 |

永平寺を目指して南下しています。 |

永平寺の入り口に到着しました。 |

|

|

|

本殿目指して参道を登ります。 |

では各自自由に見学開始。 |

|

|

雨にぬれた瓦の光が美しいですね。 |

|

一番奥の「法堂」まで来ました。さすがに見事な装飾です。 |

|

承陽殿に来ました。 |

承陽殿の仏壇です。 |

|

|

|

|

|

|

|

巨大なすりこ木棒。料理が上手くなるとか。 |

山門には四天王がいます。 |

こちらは反対側。 |

|

|

長さ18m、重さ250kgの巨大な数珠です。 |

仏殿には永平寺のご本尊が祀られています。 |

|

|

|

|

昼食です。あらかじめ頼んであった、おろしそばとサバの焼き寿司のセットです。 |

|

汁にはたいして辛くない大根おろしがほんのちょっとしか入っていませんでした。 |

|

手前の大きなお店がツアーの食事どころ「田中屋」。そしてその隣が「山楽亭」。 |

|

越前おろしそばはこうでなくっちゃ。辛目の大根がたっぷり入っています。 |

|

手打ちのそばがしゃきっとしているのは、食べる前に箸先の感覚でわかります。 |

|

ちゃんとしたそばの余韻を楽しみながらバスに乗って、次に到着したのはアイテナリー(日程表)には記載されていなかった、「越前竹人形の里」というところです。これまた旅行会社とタイアップしたみやげ物屋への立ち寄りか、と思いながら館内に入ってびっくり。竹の種類の説明から加工方法の解説に至るまで、実に細かく丁寧な実演もあってついつい引き込まれてしまったのです。思っていた以上に竹細工は奥深いものでありました。これは良い場所を見させていただきました。

永平寺に程近い「越前竹人形の里」に到着しました。 |

|

タケノコがいっぱい生えています。 |

一節おきに色が違う不思議な竹がありました。 |

この竹はどうしたのでしょうか。キズ? |

ほら、離れて見ると人の顔に見えませんか? |

60年に一度咲く竹の花です。 |

ここでは竹の種類を解説しています。 |

こんなに竹の種類があるとは知りませんでしたね。 |

|

竹を細く裂く実演をしてくれました。 |

ナイフで切れ込みを入れて裂くのです。 |

こんなに細く裂けるものなのですね。 |

それぞれ職人さんの得意分野があるそうです。 |

こちらの職人さんは何が専門なのかな? |

|

なんと、昆虫を竹で作っています。これは細かい作業ですね。 |

|

|

|

いやあ、それにしても素晴らしい作品です。 |

|

あまりにも見事な細工を見て、高いのは買えないとしても外国人へのプレゼントに女の子の人形を購入してバスに乗ったのでありました。いやあ、楽しかった。

さて、最後は東尋坊です。溶けた溶岩が冷えて固まるときに垂直方向に岩に割れ目が走って断面が四角形や六角形になり、横から見ると角柱が立ち並んだように見えるというものです。私が子供のころに見た根室の花咲灯台にある車石は中央から扇の桟のように広がっていましたが、東尋坊のは高さが20メーター以上あってそれが1キロ近くも続くという大規模なもののようです。幸い天気が良くなって青空が広がってきましたから、これは楽しみですね。

バスは土産物屋が並ぶ一角の裏手に止まりました。ここから土産物屋を抜けて海岸へ向かうというのです。出ました、「とおりゃんせ」商法!十和田奥入瀬の旅でも使われましたね、提携したお店の裏にバスを止めて、店の中を通り抜けて名所に向かうのです。帰りにはトイレも借りるし、出発まで少し時間があるのでなんとなく店の中をぶらぶらしているうちについお土産を買うという仕組みです。事実、見学から戻ってきたお客さんは、周囲の店がガラガラで手持無沙汰なのにそちらにはいかず、とおりゃんせのお店で我先にと次々と焼イカとか焼ホタテを注文していました。お土産もバンバン売れています。これはすごい、普通は何も買わずにトイレにだけ寄る客が多いのですが。

お、ここにはサバのへしこがありますね。前夜金沢でごちそうになったサバは美味しかったなあ、脂も乗って・・・・いるはずですわ、これノルウェーサバですやん。福井といえば若狭のサバが有名ですが、お昼の焼サバ寿司もへしこも、いやそこらの食堂のサバの塩焼きや味噌煮に至るまで全部、いまはノルウェー産のいわゆる大西洋サバが使われていますね。何しろ日本人が食べているサバの5割が輸入された大西洋サバなのだそうです。

東尋坊の前にみやげ物屋街がありました。 |

さすがに海産物が中心です。 |

これが東尋坊ですか。確かに見事な柱状節理です。 |

|

|

|

|

|

この石の割れ目に特徴がありますね。 |

柱状節理という現象だそうです。 |

土産もの屋さんにヘシコがありました。 |

あらま、やっぱりノルウェーサバでしたか。 |

さて、これで福井見物は終了、バスは小松空港に近い加賀温泉郷へと北陸道を北上します。私達一行は3か所の旅館に分かれて宿泊するそうで、私は山中温泉「八汐」というところで一番最初に下車しました。時間は5時半、夕食が6時半からと早いですが、1時間あればお風呂に入ることはできそうです。部屋は一階で、窓を開けると庭に続いて加賀三湖のひとつである柴山潟が目の前に広がります。潟とは、湖のように孤立しているのではなく一部で海につながっているのでそう呼ばれます。秋田の八郎潟は有名ですね。

さて、さっと浴衣に着替えて、大浴場はどこかな?へえ〜5階ですか。エレベーターで昇って大浴場に入ると、誰もいません。ひとり貸し切りでゆったりとお湯につかってさあ、夕食の時間です。夕食は2階の宴会場でした。大広間に座卓がずらりと並んで料理が載せられています。座椅子はありますが、胡坐をかくのも私の膝にはきつい体勢です。何度も脚を入れ替えて何とかしのぎました。ところでお料理はというと、お刺身は甘エビとブリという「チョイ北陸版」ですが、レンコンの天ぷらがありますし、蒸し物もレンコンのすり流しです。これはまさか中国産なんかではなく加賀のレンコンでしょうね、ズワイのゆでたのはロシア産の冷凍だとしても。では、ここはやはり日本酒をいただきましょうね。

部屋です。窓の向こうには湖が見えます。 |

部屋の広さはまずまずですね。 |

夕食は宴会場でツアーの宿泊者全員一緒にいただきます。 |

|

うれしいですね、加賀レンコンの天ぷらがあるじゃないですか。 |

|

晴れて月がとても明るいので撮ってみました。緑色は噴水台の照明です。 |

|

食事を終えて部屋に戻ってパソコンを開き、旅館のWIFIを探します。八汐の名前が入った電波がありましたが、弱くて接続が厳しいですね、iPhoneでテザリングしてインターネットに接続します。メールを見てSNSへの投稿をして、それから調べるのは明日の高山市内散策の時に食べるラーメン屋さんです。飛騨牛の串焼きは前回食べていますから、今回はスープは味がつけてあるという高山ラーメンを目的にします。行ってみたい第一候補は私も名前だけ知っている高山ラーメンの元祖「まさご」です。観光するのは旧市街でしょうからそこからの行き方を調べておきます。もう一軒予備としては・・・ここですね、麺屋「力(りき)」。旧市街の真ん中の上三之町にあって牛骨ラーメンが気になります。

さて、調べ物は終わったしテレビを見ようかと思ったら、何やら廊下のほうがにぎやかです。そういえば仲居さんが8時から餅つきをやるとか言っていましたね。スリッパでペタペタとロビーのほうへ向かうと「ワァァ」という歓声が聞こえてきました。40人くらい集まっているでしょうか、その真ん中で旅館の人が介添えをして観光客が順に杵を振り上げています。なるほど、中国からのお客さんを歓迎して旅館が用意したイベントだったのですね。さて、もう一回今度は露天風呂に入って休むとしましょう。

●第3日目:4月23日(土)

3日目の朝です。カーテンの隙間から日光がたっぷりと差し込んでいます。

いい天気ですね。暑くなりそうです。朝食までまだ時間があるので朝風呂に入ってきましょう。今度も他に人はいません。ゆったり気分の朝風呂は良いですね。

朝食は前夜と同じ広間でいただきます。見ると座卓を重ねて高くして、椅子に座っている年配の男性が二人います。あ〜やはり畳に座るのは大変だったのですね。私?すすめてくれるのはありがたいですが、短時間だから我慢しましょう。おや、焼き魚がアジでもなくカワハギでもなく・・・これはカレイですね、小さなカレイ。仲居さんが「温泉カレイ」だと教えてくれました。美味しかったのでいつもに非ずご飯をお代わりしちゃいました。

今日は晴れて良い天気になりそうです。さて朝風呂に行きますか。 |

|

典型的な日本の旅館の朝食です。玉子は生ではなく温泉玉子でした。 |

さて、出発です。精算は夕食時の日本酒とっくり2本で1,400円。加賀鳶の大吟醸と同じ値段でありました。バスは再び北陸自動車道を砺波まで大きく北上してから、東海北陸自動車道を南下して五箇山に向かいます。

五箇山菅沼合掌造り集落に到着して駐車場にバスが止まりました。ここから歩いて村に下るか、エレベーターで降りるかを選択します。エレベーター?2008年に自分の車で来たときは駐車場の前がすぐ民家でしたけれどね?歩きながら下りて村の全体が見えたので理解できました。バスが止まったのは村の西にある国道沿いの丘の上の駐車場、私が車で来て止めたのは国道から降りた村の東側にある駐車場でした。

この地方の特徴ある黒い光沢の瓦です。 |

グレーのバスが私たちのです。 |

展望台から集落を見渡すことが出来ました。 |

|

いいですねぇ〜、日本の原風景的映像ではありませんか。 |

|

|

|

これがコキリコです。 |

機織に使われた道具です。 |

屋根裏では養蚕が行われていました。 |

|

|

|

この細かい屋根の細工が見事です。 |

|

ちょうど桜が満開になっていました。 |

|

これは全部お店の商品です。 |

|

野菜ではなくて布で出来た縫いぐるみです。 |

本当の野菜そっくりですね。 |

バスは再び高速に乗って白川郷に向かって進みます。一般道に降りて街の中を抜け、川の横の広大な駐車場に下っていきますと・・・うわわ、すごい数の観光バスです。50台、いやそれ以上のバスがぎっしりと並んでいます。そこから吊り橋を渡って村の中に入っていきました。周囲から聞こえるのは中国語ばかりですね。

前回は車で展望台に上ったのですが、添乗員さんによると「和田家」の前から展望台行きのシャトルバスが出ているそうです。いってみると、ちょうどバスが出発するところでした。ナイスタイミングです。10分で展望台に到着しました。おなじみの白川郷の写真を撮りましょう。帰り道は下りなので、展望台から村に向かって降りていきます。さて、ここでお昼を食べましょう。村内案内図によると村の中に美味しい蕎麦屋さんが何軒かあるようですが、「乃むら」に行ってみます。数分、店の外で並びましたがすぐに席に付くことができました。きっと水が良いのでしょうね、しゃきっとした美味しいそばを食べることが出来ました。

さて、そろそろ集合時間です。バスに戻りましょう。次は高山に移動します。

遠くの山に雪が残っています。 |

ここではちょうど桜が満開です。 |

ずいぶんバスが並んでいますね。 |

60台くらいのバスが並んでいます。 |

村に入る吊り橋が渋滞しています。 |

宿泊者用の浴衣を干しています。 宿泊者用の浴衣を干しています。 |

展望台から集落を見渡しています。遠くの山には雪が残っています。 |

|

前と同じように集落が見えています。 |

|

この桜は日当たりが良いからもう終わっています。 |

|

こちらの八重桜は満開ですね。 |

|

奥の家で屋根の葺き替えをしています。 |

お昼はそばをいただきましょう。 |

もりそばをもらいました。 |

|

しゃきっとしてツルリの美味しいそばです。 |

|

さて、そろそろ時間です。バスに戻りましょう。 |

|

村から雪の山々が見えます。 |

水田にはおたまじゃくしがたくさん泳いでいます。 |

世界遺産だから、観光客は外国人ばかりです。 |

消火用の放水銃が各戸に備えられています。 |

高速道路を降りて少し走ったらもう高山の市街です。ほう、コンビニの店舗がいつも見るシンボルカラーではなくこげ茶色になっていますよ。条例で周囲の町並みに溶け込むように規制されているのでしょうね。バスが止まったのは鉄砲町にある高山別院の駐車場でした。ここも広い境内に10数台の観光バスが止まっています。ここでは自由見学なのでさっそく高山ラーメンを食べに行きましょう。気温が高いのでつけ麺が良いという声があったのでお店は「まさご」ではなく麺屋「力」に変更。牛骨スープに細麺がよく合います。つけ麺も麺の味がしっかりとして濃厚スープに負けていません。よい選択でした。続いてはすぐそばにある「いわき」へ。ネットの友人から得た情報ではここのワラビ餅がプルプルで絶品だそうです。これはぜひ買って帰りましょう。ではお昼も食べたし、お土産も買ったのでぶらぶらと旧市街を歩いてバスに戻ります。ここでもあちらこちらから中国語が聞こえてきますね。

さて、バスは高山から山のほうへ入り、上高地の横を抜けて松本市に入り、そこから中央高速道路、上信越道を経て上田市に到着しました。ここで新幹線に乗って東京へ戻ります。

セブンイレブンの看板の色が違いますね。 |

高山の旧市街を歩きます。 |

いかにも由緒ありそうなお店です。 |

ラーメン店「力」に到着しました。 |

牛骨のスープを使った「中華そば」です。 |

|

細い麺がさっぱりとしたスープによく合います。 |

|

鶏のから揚げのホオバミソのせです。 |

|

こちらはつけ麺です。太い麺が美味しそうです。 |

|

魚が控えめな濃厚なスープがとてもよく出来ています。 |

|

ぶつ切りの大きなチャーシューが美味しいですね。 |

|

こちらのファミリーマートも地味な色使いです。 |

落ち着いた町並みに合わせているのですね。 |

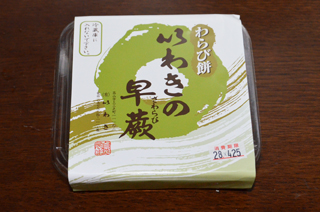

高山と言えばここ、「いわき」でワラビもちを買って帰りましょう。 |

|

これが有名な「いわきのサワラビ」です。 |

フルフルのワラビ餅です。 |

早速いただきましょう。うふふ、ニュルニュルの舌触りがたまりません。 |

|

版画喫茶とはなかなか興味深いお店です。 |

飛騨牛は人気がありますね。 |

それにしてもここも観光客のほとんどが中国人です。 |

|

観光バスがずらり。これでも1/4くらいです。 |

|

ようやく桜が満開ですね。 |

あちこちで桜が咲いています。 |

上田駅に到着しました。 |

今話題の真田幸村ですね。 |

いやあ、楽しい旅行でした。

美味しいものも食べられましたし、雨の永平寺も晴れた東尋坊も見られて良かったです。例によってバスでの移動は多かったわけですが、添乗員さんの計らいで景色も楽しむことが出来ました。今度は島根のほうに行ってみたいですね。